Défense et Diplomatie

Le coup d’État à Niamey, au Niger, a suscité des réactions antagonistes de la France et des États-Unis, et

enclenché une nouvelle ère. Réévaluant la compétence française sur le continent, Washington signifie

désormais à Paris que l’ère de l’interventionnisme « libéral » est terminée.

Maya Kandel – 16 septembre 2023

Six semaines après le coup d’État du 26 juillet au Niger, la situation politique à Niamey reste incertaine, mais

le putsch a révélé trois évolutions majeures : la fin d’une coopération franco-américaine privilégiée et inédite

en Afrique dans la lutte antiterroriste ; l’échec d’une stratégie antiterroriste qui s’est avérée contre-productive

aussi bien à court terme qu’à long terme, puisqu’il y a davantage de terrorisme et moins de démocratie ; enfin, les

États-Unis confirment, et signifient à la France, que l’ère de l’interventionnisme « libéral », pendant « de

gauche » du néoconservatisme, est terminée.

Le putsch de Niamey a cristallisé une évolution perceptible depuis quelque temps à Washington : la succession de

coups d’État en Afrique francophone (huit depuis 2020), le départ des soldats français du Mali à l’été 2022 et les

réactions de l’Élysée ont conduit à une réévaluation de la compétence française en Afrique, non pas sur le plan

militaire, mais sur le plan politique. Elle explique les réactions opposées des deux principaux acteurs extérieurs

du Sahel face au coup d’État au Niger.

La fin du meilleur domaine de la relation franco-américaine, la coopération dans la lutte antiterroriste

au Sahel

Les Français étudient un départ de leurs soldats, les Américains redéploient leurs troupes, quittant Niamey, où

leurs soldats sont stationnés près des Français, pour leur base d’Agadez, plus au nord. À Washington, une revue

stratégique devrait revoir plus largement le positionnement américain en Afrique de l’Ouest. C’est la fin d’une

parenthèse dans la relation franco-américaine en Afrique : la coopération militaire entre les deux pays dans la

lutte antiterroriste au Sahel était décrite ces dernières années comme le meilleur domaine de la relation

bilatérale.

Après le coup d’État du 26 juillet à Niamey, les deux acteurs extérieurs clés dans le pays, France et États-Unis, ont

en effet suivi deux approches radicalement différentes. Alors que la France avait embrassé la position de la

Cédéao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), qui menaçait d’une intervention militaire

pour libérer et restaurer le président Bazoum, les États-Unis ont d’emblée choisi l’approche diplomatique et

dépêché le 7 août à Niamey la numéro deux du département d’État, Victoria Nuland. Washington a même

maintenu l’envoi de sa nouvelle ambassadrice, arrivée mi-août à Niamey, même si elle n’est pas accréditée

puisque les autorités issues de la junte ne sont pas reconnues par les États-Unis. Ces initiatives ont été perçues

comme « des coups de poignard dans le dos » de Paris, comme l’expliquait un officiel français cité par Le Monde.

Rupture

Ces attitudes divergentes reflètent d’abord l’ampleur de l’investissement américain au Niger, devenu le cœur de

leur dispositif militaire en Afrique de l’Ouest, avec des soldats basés à Niamey et surtout à Agadez, tandis que la

CIA opère à Dirkou, une autre base révélée par le New York Times en 2018. Mais elles signalent surtout une

nouvelle rupture dans la relation franco-américaine, après l’affaire des sous-marins australiens, dans un contexte

de rejet de la politique française en Afrique, dont les Américains sont parfaitement conscients.

Le début du redéploiement des soldats américains vers Agadez confirme la fin d’une étroite et inédite

coopération militaire en Afrique, engagée depuis l’intervention française au Mali en 2013. Washington acte le

retrait français de la zone et la fin d’une posture où les États-Unis agissaient en soutien des Français, lesquels

opéraient en première ligne. Les États-Unis n’entendent pas pour l’instant quitter la zone, mais leur politique se

déploie désormais de manière autonome.

Au 6 septembre, le département d’État n’avait toujours pas désigné le coup d’État du 26 juillet comme tel,

désignation qui suspendrait automatiquement certains programmes d’aide et d’entraînement entre militaires. Le

délai est plutôt dû aux lourdeurs bureaucratiques américaines, et de nombreux programmes ont d’ores et déjà été

suspendus. Mais le dialogue est maintenu entre Américains et Nigériens.

Le Niger devrait cependant rejoindre le Mali, la Guinée et le Burkina, où des coups d’État ont renversé les

gouvernements, qui ne reçoivent plus d’aide militaire directe des États-Unis. Cela n’a toutefois pas empêché le

Burkina de participer à l’un des grands exercices conjoints organisés par le Pentagone en Afrique, Flintlock (qui

concerne les forces spéciales), en 2023.

Le Niger avait pris une importance croissante depuis 2013 dans le dispositif américain en Afrique pour

assurer le soutien aux opérations militaires françaises dans le Sahel

Il reste que le débat devrait être plus crucial dans le cas du Niger, en raison des deux bases américaines dans le

pays et des 1 500 soldats qui y sont stationnés, le plus important contingent en Afrique hors Djibouti, principale

base américaine sur le continent.

Le coup d’État pose pour les États-Unis des questions plus larges sur les priorités et les risques de leur dispositif

militaire au Niger, dont l’expansion à partir de 2013 répondait à la nécessité d’assurer à la France le soutien voté

par le Congrès. Le principal enjeu porte sur la base d’Agadez, et plus largement l’investissement de près de 500

millions de dollars depuis dix ans (dont 100 millions pour la base).

En mars 2023, lors d’une visite historique, la première d’un secrétaire d’État américain au Niger, Antony Blinken

avait évoqué un « partenaire clé », « modèle pour la transition démocratique », le Niger étant le premier pays pour

l’aide militaire américaine en Afrique de l’Ouest et le second pour l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne. Le

Niger était devenu en quelques années non seulement le cœur du dispositif militaire américain pour l’Afrique de

l’Ouest, mais aussi un exemple de la priorité à la démocratie dans la politique étrangère de Biden.

Le soutien américain à l’intervention française, mis en œuvre par l’administration Obama non sans quelques

atermoiements de départ, avait fait évoluer la relation franco-américaine en Afrique, jusque-là empreinte de

méfiance, vers une étroite coopération militaire dans la lutte antiterroriste. Selon un schéma qui convenait aux

États-Unis, les Français étaient présents en première ligne, prenant tous les risques, tandis que les Américains

fournissaient surveillance, renseignement, et quelques capacités manquantes à l’armée française.

Il s’est ainsi passé huit ans d’exception dans la relation bilatérale en Afrique, mais aussi un moment où la

coopération militaire est devenue l’un des meilleurs domaines de la relation entre les deux pays. Aujourd’hui, la

grande question pour Washington est l’avenir de ce dispositif une fois les Français partis, alors que les États-Unis

n’ont pas d’intérêts stratégiques au Sahel et que leurs priorités se trouvent en Asie.

Une « fatigue de la France »

Les États-Unis se conçoivent toujours comme une superpuissance globale, ils ne vont donc pas quitter l’Afrique,

surtout dans le contexte international actuel de rivalité croissante avec la Chine et la Russie. La Chine commence

à se préoccuper de la sécurité de ses investissements en Afrique de l’Ouest, notamment au Niger, où elle construit

un oléoduc de 2 000 kilomètres (à 4 milliards d’euros), tandis que la Russie, par la voie de Wagner, poursuit ses

offres de garde prétorienne aux nouveaux putschistes de la région.

Dans la dernière audition au Congrès du commandant d’Africom, le commandement militaire pour l’Afrique, la

France a été évoquée, les parlementaires regrettant le repli français, à une douzaine de reprises, quand Chine et

Russie étaient évoquées environ 70 fois chacune. Même si certaines activités sont suspendues ou remises en

question, les États-Unis ne vont pas se retirer entièrement de la zone quand le département d’État reconnaîtra le

coup d’État : « Ne vous attendez pas à un retrait complet », déclarait récemment l’ex-commandant des forces

spéciales américaines au Niger.

Les situations en Libye et au Nigéria demeurent des préoccupations pour Washington, et le Niger reste ce « lieu

stratégique au carrefour de trois fronts terroristes dont les bases sont en Libye, au Mali et au Nigéria », selon les

termes d’Africom. Mais depuis plusieurs années déjà à Washington, on entendait les experts et acteurs Afrique

évoquer une « fatigue de la France » dans la région. Une forme de compétition s’était de fait installée au Niger.

Le putsch de l’été 2023 cristallise donc une nouvelle rupture dans la relation bilatérale franco-américaine. Mais il

illustre aussi les échecs de la stratégie antiterroriste commune aux deux pays, et la faiblesse du volet « bonne

gouvernance » de cette stratégie.

Les effets contre-productifs de 20 ans de contre-terrorisme : l’échec du « laboratoire africain »

Le service de recherche du Congrès estime que les États-Unis ont fourni plus de 6,5 milliards de dollars en

« assistance sécuritaire » aux partenaires africains pendant la dernière décennie, et que 90 % des pays reçoivent

des formations aux droits humains et aux principes tels que le contrôle civil du pouvoir militaire. S’agissant du

Sahel, le Niger était devenu le plus important récipiendaire d’aide, entraînement et équipements américains dans

la lutte contre le terrorisme, suivi de la Mauritanie et du Tchad.

Vingt-deux ans après les attentats de 2001, et dix ans après le début de la coopération franco-américaine, force est

de constater que la lutte contre le terrorisme centrée sur la coopération militaire a produit plus de terrorisme

tout en renforçant les armées au détriment des institutions civiles, et donc de la démocratie.

Pour mémoire, l’Afrique n’a jamais figuré parmi les priorités de la politique étrangère américaine, demeurant

dernière ou avant-dernière des priorités régionales. Du point de vue stratégique, on est passés depuis 30 ans du

désintérêt dans l’immédiat après-guerre froide à une focalisation sur la formation de troupes de maintien de la

paix sous Clinton après le génocide au Rwanda (1994), puis à un accent de plus en plus marqué sur la lutte

antiterroriste sous la présidence Bush, après les attentats du 11 septembre 2001. C’est en 2002 que les États-Unis

ouvrent ce qui reste leur principale base sur le continent, à Djibouti, à côté des Français et, désormais, des Chinois.

Ils décident également de créer le commandement militaire spécifique pour l’Afrique, Africom, en 2007.

En mettant l’accent sur la dimension sécuritaire et la coopération avec les

militaires, les États-Unis (et la France) ont contribué à renforcer les acteurs

militaires au détriment des institutions démocratiques.

La présence militaire américaine sur le continent est restée délibérément limitée, en raison du traumatisme de

Mogadiscio en 1993 : 18 rangers américains avaient trouvé la mort lors de l’opération « Restore Hope » lancée par

le président Bush père en août 1992 et poursuivie par Clinton, épisode raconté dans le film La Chute du faucon

noir. L’approche indirecte a dès lors toujours été privilégiée par Washington, à travers l’aide militaire, les exercices conjoints et des partenariats sur place, où d’autres forces sont en première ligne : dans le cas du Sahel, la France.

La présence militaire américaine sur le continent est restée aux environs de 6 000 soldats, 6 500 aujourd’hui.

Obama avait évoqué un « modèle africain » de lutte contre le terrorisme, alors que les groupes terroristes se

multipliaient en Afrique (quatre identifiés par le département d’État en 2012, seize en 2018) : le continent était

présenté comme un laboratoire de la nouvelle approche américaine de lutte contre le terrorisme, caractérisée par

une « empreinte légère » sur le terrain et le recours aux drones, principalement de surveillance, parfois armés.

Cette approche a eu les conséquences contre-productives actuelles, annoncées depuis des années : en mettant

l’accent en premier lieu sur la dimension sécuritaire et la coopération avec les forces militaires, les États-Unis (et

la France) ont contribué à renforcer les acteurs militaires au détriment des institutions démocratiques. Ce n’est

évidemment pas le seul facteur derrière la désaffection des opinions et les soutiens exprimés aux putschistes. Il

reste que dix ans d’investissements croissants au Sahel ont vu une augmentation des groupes terroristes, des

victimes, et une chute des gouvernements démocratiques, remplacés par des juntes militaires.

L’implication de militaires formés par les États-Unis dans plusieurs coups d’État récents et la nouvelle

fronde des isolationnistes au Congrès

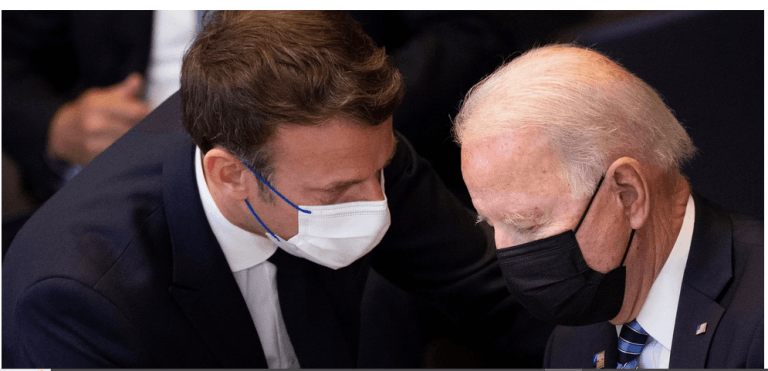

Parmi les acteurs de cette « épidémie de coups d’État » dont parle le président Macron, se trouvent nombre de

militaires africains ayant bénéficié de programmes de formation américains. Les parlementaires américains se

sont déjà emparés du débat, car le Niger n’est que le dernier de la série. Quand Victoria Nuland s’est rendue à

Niamey le 7 août, elle s’est entretenue avec le général Barmou, que les militaires américains connaissent bien : un

mois avant le putsch, il rencontrait le commandant des opérations spéciales américaines sur la base d’Agadez.

Le journaliste américain Nick Turse a relevé « au moins 15 officiers militaires ayant bénéficié de programmes de

formations américains » parmi les putschistes de 12 coups d’État récents dans la région : sont concernés le

Burkina, le Tchad, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Dans le cas du Niger, au moins cinq

militaires impliqués dans le putsch du 26 juillet ont bénéficié de « formations des armées partenaires ». Le général

Joseph Votel, ancien commandant des forces spéciales américaines en Afrique de 2014 à 2016, exprimait

récemment sa « grande déception ».

C’est précisément là-dessus que le républicain Matt Gaetz, élu de Floride et membre du groupe d’extrême droite

Freedom Caucus à la Chambre, avait déjà interpellé le commandant d’Africom en avril dernier, lors de la requête

budgétaire annuelle, l’apostrophant sur ces putschistes « formés » aux frais des contribuables américains.

Quelques semaines plus tard, il s’alliait à des élus d’extrême gauche pour réclamer le départ des États-Unis de

Somalie. Début septembre, c’est le sénateur Rand Paul, l’un des chefs de file isolationnistes au Sénat, qui déposait

un projet de loi exigeant le retrait de tous les militaires américains présents au Niger depuis 2013.

Quelle que soit l’évolution des débats à Washington, le putsch au Niger marque la fin d’une parenthèse

franco-américaine en Afrique.

En refusant d’intervenir, alors que la France semblait caresser l’option d’un rétablissement par la force du

président nigérien, l’administration Biden rappelle à Paris que l’ère de l’interventionnisme libéral, la version

démocrate du néoconservatisme du Parti républicain pré-Trump, est morte. Mais la faillite du « modèle de

résilience et de démocratie » nigérien célébré par Blinken il y a moins de six mois à Niamey est aussi l’échec d’une

approche politique commune aux deux pays.

Maya Kandel

Commentaires Facebook