Lu pour vous

Le Burkina Faso a offert l’image d’un pays politiquement en désaccord à l’occasion de la visite d’État du président français Emmanuel Macron.

D’un côté, les enthousiastes: les autorités burkinabè. Elles ont mis les petits plats dans les grands. Elles ont décrété deux jours (27 et 28 novembre 2017) de fermeture de tous les établissements scolaires (publics et privés) afin de réserver un accueil populaire à l’hôte hexagonal.

De l’autre côté, les mécontents: des jeunes burkinabè. Ils ont posé un acte militant. Ils ont débaptisé le boulevard Charles De Gaulle. Avec des écriteaux sur la chaussée, ils lui ont donné un autre nom: Thomas Sankara.

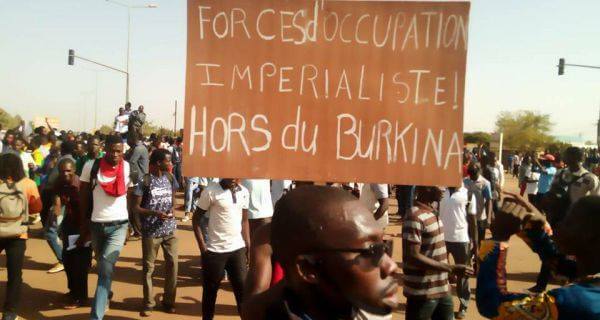

Des heurts contre le séjour de Macron ont opposé étudiants aux forces de l’ordre, des véhicules de la délégation française ont été caillassés pour dénoncer la politique néocoloniale de la France (photo). Et avant le discours du président français le 28 novembre devant les étudiants à l’Université Joseph Ki Zerbo, ceux-ci ont scandé des messages anti-impérialistes: «A bas l’impérialisme, à bas les présidents corrompus».

La portée idéologique de l’action politique et le message d’exaspération des jeunes burkinabè vont être banalisés dans des discours dithyrambiques, et assimilés à des actions d’illuminés. Macron, en roue libre face à des étudiants médiocres, a tenu un discours fleuve pour noyer le poisson. On va ignorer que, face à des dirigeants impuissants et incapables comme Roch Marc Christian Kaboré qui a quitté la salle, les jeunes africains ne veulent pas changer DE pays, mais se battent pour changer LE pays, LEUR pays qui refuse de changer.

«Je suis Noir et fier de l’être». Ce cri de révolte, depuis les États-Unis d’Amérique racistes jusqu’à l’Afrique du Sud de l’apartheid, a toujours exprimé, sous tous les cieux, la volonté de souveraineté et de dignité des Noirs, mais il tombe dans l’oreille de sourds des dirigeants africains.

Si elles ont le destin de nos pays entre leurs mains, les autorités africaines n’ont pas leur propre destin entre leurs mains. Ce sont des potiches, manipulées et instrumentalisées. Elles sont à la tête de républiques fantômes ou bananières qui demeurent des colonies sous perfusion, taillables et corvéables à merci. Leurs premières actions sont destinées à mendier la reconnaissance des Occidentaux et être dans leurs bonnes grâces.

Le 12 novembre 1970, jour des obsèques de Charles De Gaulle, c’est en fondant en pleurs que Jean-Bedel Bokassa de la République centrafricaine a accompagné à sa dernière demeure le premier président de la Vè République. A l’occasion de la manifestation organisée le 10 janvier 2015 en hommage aux victimes de l’attentat contre l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, le président du Bénin, Yayi Boni, n’a pu s’empêcher d’écraser une larme.

Dans la valse d’indignation pour dénoncer les attentats de Paris, les Parlementaires ivoiriens n’ont pas été en reste. Avec à leur tête Célestine Olibé Trazéré épouse Koné, vice-présidente du Parlement ivoirien, ils ont organisé, le jeudi 19 novembre 2015, une marche au Plateau, quartier des affaires d’Abidjan, avant de déposer une gerbe de fleur en présence de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Georges Serre.

Mais quand il y a eu les attentats à Ouaga, Nairobi, Mogadiscio et tout récemment (le 24 novembre 2017) dans une mosquée dans le nord de la province du Sinaï avec plus de 300 morts, on a entendu les mouches voler. Aucun dirigeant de ce maudit continent n’a eu aucun mot de compassion.

Et les Blancs le savent, les Africains noirs sont des béni-oui-oui. Les indépendances virtuelles accordées ne leur laissent ni le temps, ni les moyens de se mettre au-dessus des contingences politiques et de se conduire en peuples libres, pour paraphraser Félix Houphouët-Boigny. Nos pays sont de fait des jouets et leurs premiers responsables, esclaves et pris en étau, défendant des intérêts qui ne sont pas ceux de leurs concitoyens.

Aussi, comme les Ivoiriens le disent, «les chefs d’Etat chargent les problèmes» des Occidentaux qui se moquent du tiers comme du quart. Tenez, le 10 décembre 2013, le président américain Barack Obama, le Premier ministre britannique Davis Cameron et son homologue danois, Helle Thorning-Schmidt, n’ont pas résisté à la mode du «selfie» dans des circonstances inadaptées et inappropriées. Ils ne se sont pas gênés pour se prendre en photos lors de la cérémonie d’hommage à Nelson Mandela dans le stade de Soweto.

En avril 2003, à l’occasion du bicentenaire de la mort en prison de François-Dominique Toussaint Louverture, le président Jean-Bertrand Aristide a affirmé que c’est la France qui a une dette envers Haïti et non l’inverse. Il a demandé, en pure perte, «restitution et réparation» pour les dommages commis par l’esclavage et pour la rançon exigée en 1825. Il a réclamé à la France 21 milliards de dollars, soit la valeur capitalisée des 90 millions de francs or payés comme tribut.

À Saint-Domingue, en effet, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, des dizaines de milliers d’esclaves, sous la coupe de Louverture, étaient entrés simultanément en insurrection armée, impulsant un long processus qui a amené à la première abolition de l’esclavage de toute l’histoire, le 29 août 1793, et à la proclamation de l’indépendance. C’est la Révolution haïtienne. Saint-Domingue, récupérant alors le nom d’Haïti, devient la première république noire indépendante en 1804; c’est le seul cas dans l’histoire d’une révolte d’esclaves qui ait accouché d’un État.

La France a eu du mal à accepter la perte de celle qu’on appelait «la colonie la plus riche du monde», entraînant la perte de revenus de son système esclavagiste et des milliers de plantations de sucre et de café détruites. Haïti le paie très cher: en 1825, le roi Charles X «concède» son indépendance à Haïti en échange de dédommagement à la France 150 millions de francs or (soit le budget annuel de la France de l’époque) destinés à «indemniser» les anciens colons maîtres d’esclaves pour perte «de propriété», en échange de la reconnaissance de son existence en tant qu’État-nation.

La rançon qui sera revue en 1838, à 90 millions suite à un accord scandaleusement nommé «Traité de l’amitié», est imposée sous la menace d’invasion militaire: le 17 avril 1825, une flotte de 14 navires de guerre était massée dans la rade de Port-au-Prince, prête à intervenir, laissant entrevoir une possible restauration de l’esclavage en cas d’insoumission.

Pour payer cette rançon, le nouvel État a dû donc emprunter des sommes considérables sur la place de Paris. Il a fallu donc acquitter ce que certains historiens ont appelé «la double dette de l’indépendance»: l’indemnité et les intérêts des emprunts.

Haïti paiera, de 1825 à 1883, jusqu’au dernier centime la rançon à ses anciens colons. Cette dette est un cas unique dans l’histoire. C’est la seule fois où les vainqueurs ont payé tribut aux vaincus.

Le 10 mai 2013, François Hollande est resté ferme dans son refus de toute réparation matérielle de l’esclavage lors de la 8e journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, en 1848. «Impossible réparation»: c’est en ces termes que le président de la République a gardé la porte close à toute compensation financière.

Le 12 mai 2015 à Haïti, il restera droit dans ses bottes. Il s’acquittera d’une «dette morale» de la France et refusera de restituer les milliards qu’Haïti a versés à la France.

De même, en soutenant le 15 février 2017 durant la campagne électorale, que «la colonisation française est un crime, un crime contre l’humanité, une vraie barbarie», Emmanuel Macron faisait allusion à la «repentance» qui se résume simplement à ce «que nous devons (nous) regarder en face en présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes».

Dès sa prise effective du pouvoir au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa s’est inscrit dans la lignée de nos dirigeants godillots. Il a annoncé, le 24 novembre 2017, la réparation des injustices dans la redistribution des terres faites aux protégés de la nébuleuse internationale: les fermiers blancs.

En lieu et place de l’ancienne puissance coloniale, le Royaume-Uni, à qui incombe de dédommager, conformément aux accords de Lancaster House conclus le 21 décembre 1979 et inscrits dans la Constitution, les fermiers blancs expulsés de leurs terres lors de la réforme agraire, et qui s’y est toujours refusée, c’est le contribuable zimbabwéen qui sera finalement mis à rude épreuve.

D’une pierre, le «Crocodile» fait deux coups: à l’instar de Nelson Mandela que les Occidentaux ont porté aux nues parce que, à la tête de l’État, il a ménagé les fermiers blancs en bafouant le droit des Noirs par une redistribution des terres en Afrique du Sud, Mnangagwa se fait adouber comme un leader politiquement correct et se démarque ostensiblement de Mugabe dont il était le bras séculier et le vice-président. Et le pays, sous la dictée et en faisant la courbette, redevient fréquentable après son bannissement.

FERRO M. Bally

Commentaires Facebook