Pour comprendre la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui, il faut repartir au commencement. Non pas celui qu’on nous enseigne dans les manuels officiels, mais celui des rapports de domination qui ont présidé à la naissance de notre État. Car notre pays n’est pas né d’une volonté collective des peuples qui l’habitent, mais d’une construction coloniale, décidée ailleurs, pensée pour d’autres intérêts, et consolidée par des élites locales façonnées dans cette logique.

Lorsque la France dessine la Côte d’Ivoire en 1893, elle n’unifie pas une nation : elle juxtapose des peuples — Gouro, Dan, Baoulé, Sénoufo, Bété, Agni, Malinké, Abouré, Dida etc. — qui ne partageaient ni institutions, ni langues, ni structures politiques communes. La colonisation crée donc un territoire administratif artificiel, et impose un État avant même que n’existe une conscience nationale.

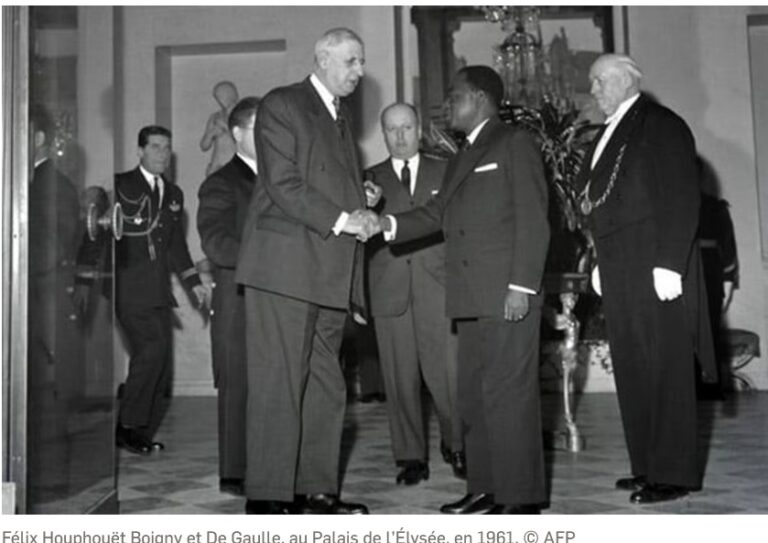

C’est pourquoi, au lendemain de l’indépendance, le projet national ivoirien repose sur un malentendu : on a confondu la cohabitation coloniale avec l’unité nationale. Houphouët-Boigny, artisan habile de la stabilité postcoloniale, a bâti une Côte d’Ivoire d’équilibre fragile — prospère, certes, mais où l’identité nationale restait inachevée.

Et voici qu’un siècle plus tard, cette blessure originelle ressurgit.

Les débats sur « qui est Ivoirien » ou « qui a droit de gouverner » ne sont que les échos de cette naissance sous contrainte. La société ivoirienne, tiraillée entre l’héritage colonial, la diversité ethnique et la mondialisation, cherche encore son âme politique.

Tu dis avec justesse : « Si les Indiens d’Amérique s’étaient comportés comme nous, Mamdani ne serait jamais maire de New York. »

Là est tout le paradoxe : ailleurs, l’histoire coloniale a produit une intégration par l’ouverture ; ici, elle a engendré une exclusion par la peur.

Et pendant que nous débattons de l’« ivoirité » ou de la « pureté ethnique », le pouvoir économique et politique se recompose au profit de ceux qui maîtrisent les codes du système hérité, fût-il étranger dans l’imaginaire national.

Oui, la Côte d’Ivoire actuelle n’est plus celle des Gagou ou des Gouro.

Elle est devenue un espace hybride, métissé, traversé par des logiques globales : économie de rente, contrôle géopolitique, migrations régionales. Mais faute d’avoir repensé notre contrat social à partir de la vérité historique, nous vivons toujours sous la tutelle symbolique de la colonie.

Commentaires Facebook