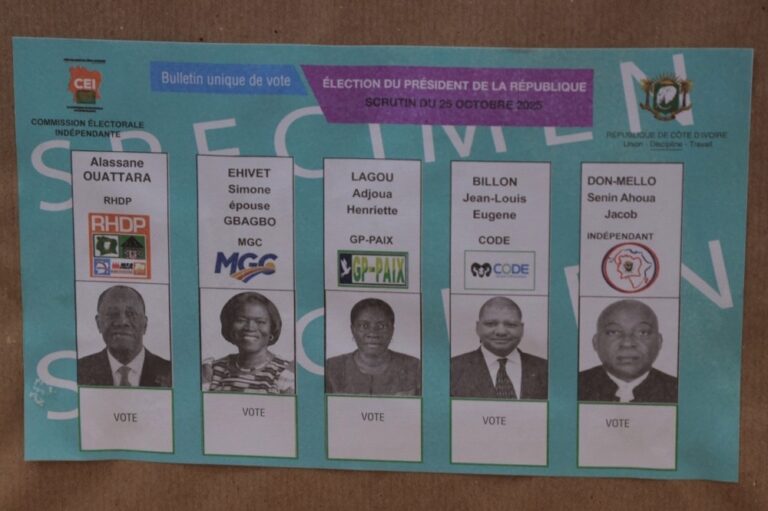

Quand des adversaires sérieux sont écartés, quand la participation est anormalement faible et que la société se fissure davantage, la fierté se change vite en interrogation morale. En Côte d’Ivoire, les résultats provisoires de l’élection ont attribué 89,77 % des voix à Alassane Dramane Ouattara — un chiffre qui a été salué par ses partisans mais dénoncé par ses détracteurs comme le produit d’un paysage politique neutralisé.

Une « victoire » arithmétique ne vaut pas forcément une victoire nationale. La véritable grandeur d’un pays ne se mesure pas seulement à l’aune des chantiers, des gratte-ciel ou des inaugurations rutilantes. Elle se lit dans la qualité de la vie commune, dans la confiance réciproque entre citoyens, dans la capacité à partager un destin commun malgré nos différences. Or, aujourd’hui, la Côte d’Ivoire paraît déchirée entre deux camps irréconciliés: ceux qui soutiennent l’homme au score immense et ceux qui le considèrent comme la cause de leur malheur. Ces camps ne se parlent plus ; ils se regardent comme des ennemis potentiels et la maison commune vacille. Les analogies littéraires — Tanga nord contre Tanga sud, utilisées par Eza Boto dans « Ville cruelle » — ne semblent plus si lointaines.

Le traumatisme n’est pas seulement symbolique. Avant même ce scrutin, des voix avaient demandé la publication intégrale des conclusions de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation présidée par feu Charles Konan Banny, afin d’en tirer des leçons et des réparations. Le flou entourant la mise à disposition de ce rapport et l’impression d’un processus de réconciliation bâclé nourrissent le sentiment que la réparation des blessures n’a jamais été une priorité réelle. Ceux qui espéraient une réconciliation sincère y voient une occasion manquée.

Le cœur du problème est politique et moral à la fois

Un pouvoir qui se présente comme le seul garant de la protection d’un groupe (les Nordistes et les Musulmans) — en mobilisant la peur, en instrumentalisant l’identité — fabrique des frontières sociales qui, demain, risquent de devenir des lignes de feu. Quand le chef capable d’apaiser les tensions est perçu comme celui qui a attisé la haine — par des paroles, des exclusions, des pratiques de favoritisme ethnique —, la possibilité même d’une politique de réconciliation est compromise. Les actes comptent autant que les mots: refuser la transparence, marginaliser des opposants, ou remodeler les règles du jeu électoral suscite une légitimité contestée et une colère qui peut dégénérer. Les observateurs ont noté que des figures politiques majeures ont été jugées inéligibles et que la participation électorale a été plus faible que par le passé, signes d’un climat de défiance.

Alors, que faire ?

Bâtir une nation n’est pas un simple slogan. C’est un programme exigeant, fait d’humilité et de responsabilités partagées. Voici, en quelques grands principes, ce que cela exige aujourd’hui:

▪︎reconnaître et juger les crimes politiques et les violences passées, garantir que les coupables soient sanctionnés et que les victimes obtiennent réparation effective; ▪︎encourager des espaces où l’on peut se dire la vérité sans crainte — où chaque camp reconnaît ses torts. Cela suppose un leadership qui donne l’exemple, non qui attise la stigmatisation; ▪︎revoir le découpage électoral, les modalités d’inscription et d’éligibilité de façon consensuelle, pour que la compétition politique redevienne loyale et inclusive. Les manipulations de ces règles détruisent la confiance;

▪︎investir dans l’éducation civique pour que chaque enfant grandisse avec l’idée que la citoyenneté prime sur l’appartenance ethnique ou religieuse.

On ne construit pas une maison commune en privilégiant la durée au pouvoir ou en réservant les plus hauts postes à un cercle ethnique restreint. Les ponts et les routes sont utiles — et nécessaires — mais ils restent des moyens si, en dessous, la société se fracture. La vraie réussite d’un État est que ses enfants cessent de se regarder « en chiens de faïence » et commencent à se reconnaître comme membres d’une même famille politique.

L’urgence est réelle. Si l’on laisse la haine s’enraciner, on court le risque de nouvelles tragédies, de nouveaux « Nahio » — qu’on prenne ce nom comme une métaphore d’une violence qui pourrait renaître. La réconciliation n’est pas un luxe. C’est une nécessité de survie nationale. Et elle suppose une volonté partagée — des élites, mais surtout des citoyens — de reconstruire la confiance et d’inventer des mécanismes de cohabitation politique durables.

Enfin, il convient de rappeler que la nation est essentiellement un projet. Elle ne se limite pas à un territoire, un drapeau ou une cérémonie officielle. Elle est cet attachement à un bien commun, le désir d’habiter ensemble une maison que nous entretenons collectivement. Ce projet n’avancera pas sans repentance, sans réparation ni sans transformations institutionnelles. Il faut donc appeler tous les acteurs — dirigeants, opposition, société civile, chefs traditionnels, jeunes — à un sursaut de responsabilité.

La question que nous pose un score massif dans un contexte d’exclusions n’est pas seulement: qui a gagné ? Mais à quel prix ? Si la victoire signifie la perte progressive d’un imaginaire national, il vaut mieux perdre des élections et préserver la nation que de remporter des scrutins au terme desquels la maison commune est irrémédiablement fissurée. La fierté d’un pourcentage ne compense jamais la perte d’un peuple debout, uni et capable de marcher ensemble vers un avenir partagé.

Jean-Claude Djéréké

Commentaires Facebook