Une vidéo de fact-checking publiée par la page Fact’Africa le vendredi 24 octobre 2025 décrit un écosystème de contenus alignés sur les récits du Kremlin circulant dans plusieurs pays africains.

L’enquête vidéo souligne que ces contenus reprennent de façon récurrente des thématiques qui présentent la Russie comme facteur de stabilité, accusent la France de manipuler les pays du Sahel quand l’Occident est décrit comme promouvant des « valeurs contraires » à la culture africaine et sont ensuite répliqués quasi simultanément sur divers sites d’information du continent pour donner l’impression d’un « consensus africain ».

Toujours selon Fact’Africa, des articles et formats courts diffusés en Afrique francophone reprennent, à intervalles rapprochés, des éléments de langage déjà visibles dans des médias russes proches du pouvoir à Moscou. La même vidéo cite Actu Cameroun comme point de départ fréquent de contenus ensuite amplifiés. Les plateformes mentionnées dans le montage incluent ActuNiger, Journal du Tchad, SeneNews et LeFaso.net.

Plusieurs acteurs à la manoeuvre

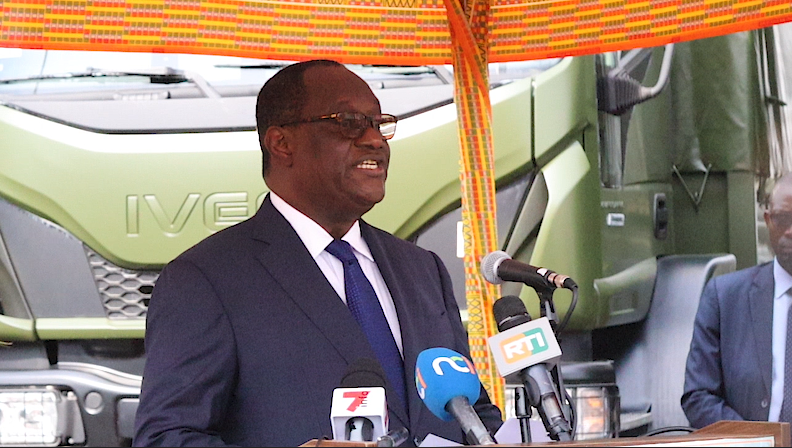

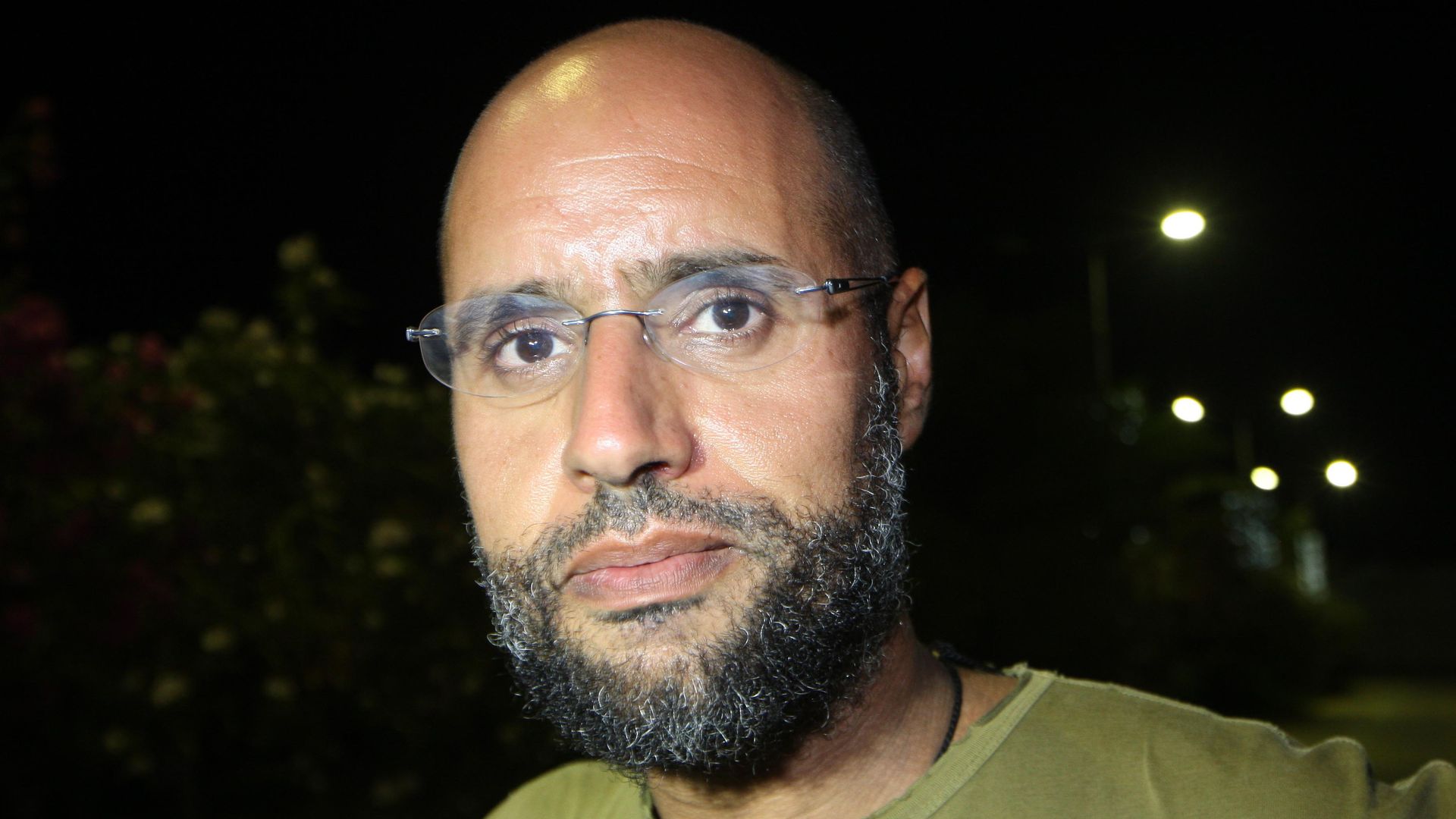

La production nomme le journaliste camerounais Armand Rodolphe Djaleu, présenté comme une « voix africaine » relayant de façon régulière des contenus pro-russes. Elle cite également Modeste Dossou, présenté comme un journaliste d’Actu Cameroun qui « collaborerait » ou reprendrait directement des contenus de Sputnik.

Dans plusieurs séquences, la vidéo soutient que des publications de ces acteurs servent de relais locaux à des contenus d’origine russe, leur donnant une coloration africaine et une portée éditoriale accrue. Important : ces affirmations relèvent de l’analyse de Fact’Africa telle que présentée dans la vidéo.

L’IA comme amplificateur de la manipulation

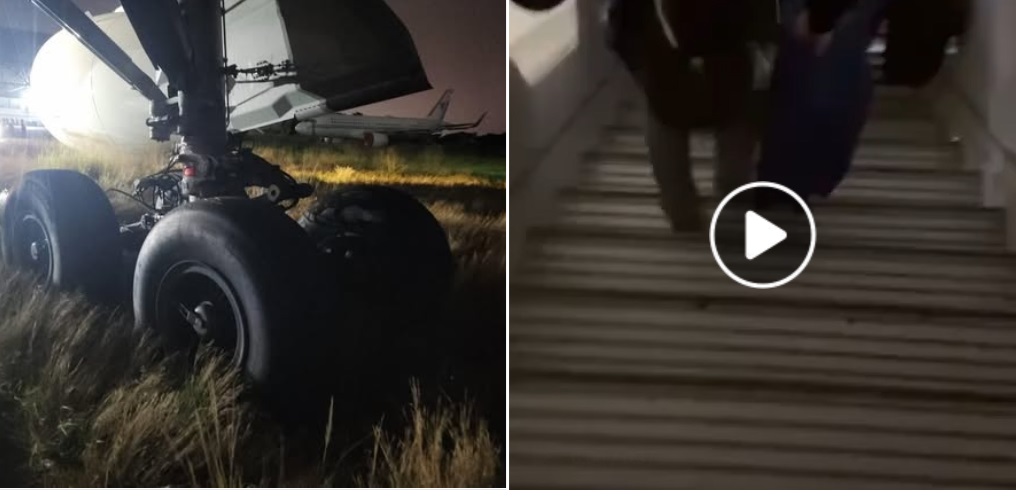

L’usage de vidéos générées par intelligence artificielle (IA) a été mis en avant. Selon Fact’Africa, Actu Cameroun aurait repris en 2023 et 2024 des vidéos produites par des groupes de désinformation russes identifiés sous les noms Storm 1516 et Storm 1679.

Les exemples cités incluent des vidéos mettant en cause l’Ukraine ou le prince Andrew. La vidéo soutient que ces contenus, peu visibles ailleurs, seraient publiés d’abord sur le site avant d’être relancés sur les réseaux sociaux, ce qui favorise leur viralité.

Effets sur l’écosystème médiatique

Le mécanisme décrit prend en compte quatre éléments :

1. production/agrégation de contenus connotés (articles, vidéos, mèmes) ;

2. publication initiale sur un site local doté d’audience ;

3. amplification via pages, influenceurs, comptes personnels, parfois des journalistes eux-mêmes ;

4. légitimation par reprise sur des médias internationaux ou des plateformes tierces.

Ce circuit crée un brouillage entre information et communication d’influence. Il met aussi les rédactions africaines devant un défi de traçabilité : distinguer un contenu d’intérêt public d’un produit informationnel instrumentalisé, surtout lorsque les messages sont empaquetés dans des formats courts « prêts à partager » et appuyés par des marqueurs identitaires (souveraineté, anti-colonialisme, dignité).

Enjeux et pistes de réponse

L’enquête de Fact’Africa s’inscrit dans un paysage informationnel sous tension, où la compétition des récits s’intensifie. Trois pistes émergent :

• Vérification renforcée : développer des cellules de fact-checking outillées (analyse des métadonnées, détection IA, veille collaborative) et des protocoles de correction visibles.

• Transparence des sources : exiger la traçabilité éditoriale (origine des images/vidéos, contexte de production, éventuels financements).

• Éducation aux médias : former journalistes, communicants et publics aux signaux faibles (titres sensationnels réplicables, absence d’attribution précise, temporalité anormalement synchronisée entre plusieurs pays).

Au-delà du cas documenté et des débats suscités, l’enjeu demeure celui de la souveraineté informationnelle : Repères — Source de la vidéo

• Page : Fact’Africa (fact-checking)

Emmanuel de Kouassi, avec correspondance particulière

Commentaires Facebook