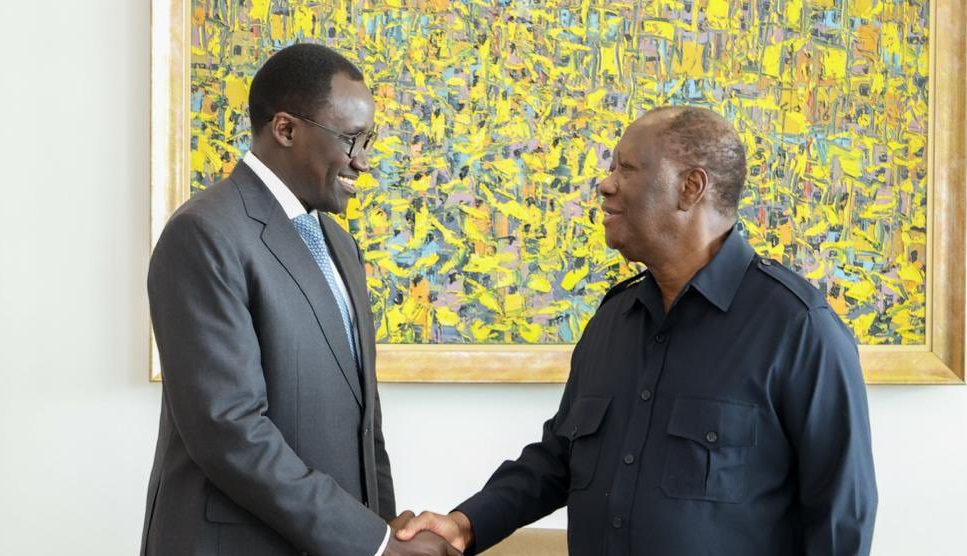

Le Mercredi 1er octobre 2025, lors de l’ouverture officielle de la campagne café-cacao 2025-2026, le président Alassane Ouattara a annoncé les prix bord champ : 2 800 FCFA pour le cacao et 1 700 FCFA pour le café.

Dans une interview exclusivement dédiée à DERNIÈRE HEURE, à GÉNÉRATIONS NOUVELLES, et à BÉLIER INTRÉPIDE, le professeur PRAO Yao Séraphin donne son avis sur cette augmentation.

Question 1 : Quel est l’état des lieux de la production du cacao et du café en Côte d’Ivoire ?

Réponse :

Concernant le cacao, la récolte 2018-2019 totalise 2,2 millions de tonnes, en hausse par rapport aux 2 millions de tonnes de la campagne précédente. Pour la campagne 2023-2024, la production devrait se situer autour de 1,9 million de tonnes contre 2,3 millions de tonnes la saison 2022-2023. Pour cette année, nous attendons une baisse de la production nationale car les rendements sont freinés par des conditions climatiques défavorables et par le virus du swollen shoot qui dessèche les cacaoyers.

Selon des exportateurs, 1,15 million de tonnes de contrats d’exportation ont déjà été conclus sur une prévision de 1,2 million de tonnes, soit une chute de 11,5 % par rapport à l’année précédente.

Concernant le café, pour la campagne 2022-2023, la production de café se situait à 92.259 tonnes contre 47.391 tonnes en 2021. La production de café a chuté de 69,71 % sur la période de la campagne 2023-2024, passant de 81 972 tonnes en 2023-2024 à 24 832 tonnes en 2024-2025, en raison de conditions climatiques défavorables.

Question 2 : Quel est le poids du cacao dans l’économie ivoirienne ?

Réponse :

La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de fèves de cacao, représentant 40% de la production mondiale. Le cacao constitue donc un pilier essentiel de l’économie ivoirienne, générant 40% des recettes d’exportation et contribuant entre 10 et 15% au PIB national, et le premier pourvoyeur de devises du pays, selon la Banque mondiale. L’économie du cacao représente 12% des recettes fiscales. La Côte d’Ivoire, qui produit un peu plus de 40 % de la production mondiale, ne représente actuellement qu’une petite partie de la chaîne de valeur mondiale de ce secteur, d’une valeur de 145 milliards de dollars par an. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement ivoirien le 3 octobre 2023 à Abidjan pour commémorer le 50e anniversaire de la création de l’Organisation internationale du cacao et du café (ICCO). Les responsables ivoiriens ont profité de l’occasion pour appeler les acteurs du secteur du cacao à adopter un changement de paradigme. Patrick ACHI, alors premier ministre, estimait que si Abidjan parvenait à capter seulement 10 % de toute cette chaîne de valeur, cela représenterait environ 15 milliards de dollars par an et augmenterait le PIB de 25 % grâce à la spéculation sur le cacao.

Question 3 : Quelle est la situation économique des producteurs ivoiriens de cacao ?

Réponse :

En Côte d’Ivoire, plus de la moitié des producteurs vivent en deçà du seuil de pauvreté, avec moins de 757 francs CFA (1,2 dollar) par jour. La dernière enquête des ménages montre ainsi que 54,9 pourcent des producteurs de cacao vivaient au-dessous du seuil de pauvreté en 2015 (Morisset et Coulibaly, 2019). Près de 80% des gains de la filière sont concentrés au niveau de la deuxième transformation (celle de la pâte de chocolat) et de la distribution des produits finis aux consommateurs, deux étapes où la Côte d’Ivoire ne joue pas de rôle important. Selon le ministre de l’Agriculture, sur les 100 milliards de dollars générés par le binôme café-cacao, les producteurs ne reçoivent que 2 pourcent contre 6 pourcent pour l’État. En effet, les producteurs Ivoiriens n’ont reçu qu’une part relativement faible du prix mondial, à cause de la forte taxation à laquelle ils sont soumis (taxes à l’exportation et autres prélèvements). Cette part s’est légèrement accrue depuis la réforme de 2011, passant de moins de 50% à 60%, mais elle demeure comparativement basse par rapport à la situation dans les autres pays producteurs : 70% au Ghana voisin, 85% au Cameroun et 90% au Brésil, au Nigéria ou en Indonésie.

Sur les fameux 100 milliards de dollars de revenus générés sur la chaîne de valeur du cacao, les pays producteurs captent que 6% au-delà des 2 % des planteurs. Pour un prix CAF de 1250 FCFA par kilo, les opérateurs privés assurant la commercialisation intérieure (pisteurs, traitants, coopératives, exportateurs, transitaires, assureurs…) prennent 225 FCFA par kilo, les taxes prélevées par l’État, y compris les prélèvements parafiscaux opérés par le CCC pour assurer des services à la filière et financer ses propres coûts d’opération, s’élèvent à 275 FCFA par kilo). Les producteurs, eux, reçoivent 750 FCFA par kilo. La Côte d’Ivoire taxe en effet plus lourdement les exportations de cacao que les autres pays producteurs, avec un taux qui atteint 22% en tenant compte de la parafiscalité en 2019. Au total, les paysans ivoiriens sont des perdants dans « l’économie du cacao », alors que sur les 100 milliards du marché mondial, les pays consommateurs perçoivent 15% rien qu’en taxes sur ces produits, les pays producteurs 6 %, et une portion congrue 2% pour les planeurs.

Question 4 : Avec les prix bord champ qui passent à 2 800 FCFA pour le cacao et 1 700 FCFA pour le café, le président ne règle-t-il pas le problème des producteurs ?

Réponse :

La décision du président d’augmenter les prix bord champ du cacao à 2 800 FCFA et du café à 1 700 FCFA par kilogramme pour la campagne 2025-2026 contribue à régler une partie du problème des producteurs en leur assurant un revenu plus élevé, mais le problème de la soutenabilité de ces prix face aux aléas climatiques, aux coûts de production et à la volatilité du marché mondial, reste une question complexe.

Nous sommes heureux pour ces prix car cela va soulager nos producteurs de cacao et de café si ces prix sont respectés.

Le problème avec notre président, c’est qu’il attend les élections présidentielles pour augmenter les prix bord champ. Il faut éviter de politiser le prix du cacao en Côte d’Ivoire. En effet, pour la campagne 2010/2011, le prix du kilogramme du cacao a été fixé, sur l’ensemble du territoire national à 1100 FCFA bord champ contre 950 FCFA un an avant, soit une hausse de 150 FCFA par rapport à la campagne précédente. En 2015, une année électorale, il a fait la même chose, en fixant le prix à 1 000 francs CFA le kg, pour la campagne 2015-2016. En 2020, à l’ouverture des Journées nationales du cacao et du chocolat, le président Ouattara déclarait à Yamoussoukro : « Nous avons décidé d’augmenter le prix de 825 à 1 000 francs CFA ». Avec ce montant de 1 000 francs CFA (1,52 euro) par kilo pour la récolte 2020-2021, le prix du cacao « bord champ », payé aux planteurs, fixé chaque année par le gouvernement, était en hausse de 21 % par rapport à la saison précédente. En 2025, alors qu’il est encore candidat, le Président augmente les prix bord champ du cacao à 2 800 FCFA et du café à 1 700 FCFA par kilogramme pour la campagne 2025-2026. Ce sont donc des augmentations politiques, politisées sans une réelle volonté de changer les conditions de vie des producteurs de cacao et de café.

Dans tous les cas, lorsque le prix au kilo passe à 2800 francs CFA , cela ne va pas changer la vie des producteurs car un tel prix incite à produire plus, donc à payer pour plus d’engrais et d’insecticides, qui coûtent très cher. Ils vont donc réinjectent leur argent dans la production, et en définitive, rien ne va changer dans leur vie. Il faut réfléchir à une solution globale et structurelle au lieu de faire des « augmentations électorales ».

Question 5 : Pouvez-vous nous aider à comprendre pourquoi les producteurs ivoiriens ne touchent qu’une part relativement faible du prix de vente du cacao sur les marchés internationaux?

Réponse :

Afin de mieux comprendre pourquoi les producteurs ivoiriens ne touchent qu’une part relativement faible du prix de vente du cacao sur les marchés internationaux, il est utile d’illustrer la relation entre le prix bord champ et le prix à l’exportation telle qu’elle existe pour la campagne principale 2018-19 (Graphique 1). Le prix bord champ est déterminé comme la différence entre le prix mondial CAF moyen (environ 1250 FCFA par kilo) et (i) les marges (fixées par des barèmes autour de 225 FCFA par kilo) des opérateurs privés assurant la commercialisation intérieure (pisteurs, traitants, coopératives, exportateurs, transitaires, assureurs…) ainsi que (ii) les taxes prélevées par l’État, y compris les prélèvements parafiscaux opérés par le CCC pour assurer des services à la filière et financer ses propres coûts d’opération (qui est environ égale à 22% du prix CAF, ou 275 FCFA par kilo).

Graphique 1 : La relation entre le prix au producteur et le prix à l’exportation, par kg

Les coûts de la commercialisation intérieure pourraient être réduits. Cependant, le mauvais état des pistes de collecte et les multiples contrôles et barrages « non-officiels » entre les lieux de production et l’entrée usine ports sont une réalité. Dans certaines zones très enclavées, les difficultés d’accès réduisent aussi la concurrence entre acheteurs et donc permettent des rentes pour ceux qui s’y aventurent. Finalement, la faible structuration du secteur, et la part relativement faible de la production commercialisée par les coopératives, entraînent des surcoûts dus au manque de première agrégation du produit. Toutefois, comme le montre clairement le Graphique 1, c’est bien la fiscalité qui est le principal facteur explicatif du différentiel entre le prix bord-champ et le prix à l’exportation du cacao. La Côte d’Ivoire taxe en effet plus lourdement les exportations de cacao que les autres pays producteurs, avec un taux qui atteint 22% en tenant compte de la parafiscalité en 2019. C’est donc une fiscalité qui atteint 22 % de la valeur Coût-Assurance-Frêt (CAF) des exportations. Notons par ailleurs que le cacao participe à 10% de recette fiscale de l’Etat. Un tel niveau de taxation au niveau de l’exportation, qui se transmet intégralement au niveau bord-champ, se traduit par une taxation d’environ 40% du chiffre d’affaire du planteur, et probablement de plus de 50% sur ses bénéfices, ce qui fait de « l’entreprise cacao » l’activité la plus taxée en Côte d’Ivoire.

Question 6 : Qui profite donc de l’économie du cacao en Côte d’Ivoire?

Réponse :

Avec le système actuel de fixation des prix des matières premières, en Côte d’Ivoire, les gagnants sont les consommateurs et fabricants de chocolat, les multinationales et l’Etat.

Concernant les fabricants et consommateurs de pays développés, rappelons que le marché du chocolat se porte bien. Lorsque l’on parle du marché du chocolat, cela comprend la fabrication, mais aussi la distribution et la consommation de tous les produits qui comprennent du chocolat, quelle que soit sa forme. Parmi eux, les tablettes de chocolat, les céréales, les barres et boissons chocolatées, les confiseries diverses, les produits achetés en boulangerie ou encore dans les boutiques spécialisées.

En 2024, le marché mondial s’élève à 125 milliards de dollars, les prévisions annonçant une augmentation de plus de 3 % pour les dix prochaines années, surtout pour les produits premium, ou biologiques. Les confiseries ont dépassé les 130 milliards de dollars, croissance estimée de 5,2% jusqu’en 2029.

Avec l’augmentation des prix du cacao, les consommateurs européens ressentent directement cette pénurie de cacao : en Allemagne, les prix du chocolat ont augmenté de 40 % depuis 2020.

Cependant, selon Friedel Hütz-Adams, chercheur à l’institut SÜDWIND pour l’économie et l’œcuménisme à Bonn, les grands fabricants de chocolat ont généralement réussi à répercuter la hausse des prix du cacao sur les consommateurs. Il souligne que les entreprises du secteur ont maintenu des profits stables, et que certaines ont même enregistré des bénéfices supérieurs à ceux des années précédentes. Par exemple, le géant suisse Lindt a vu son chiffre d’affaires mondial progresser de 7,8% en 2024, avec une croissance encore plus forte sur le marché européen (9,5%).

En ce qui concerne les multinationales, elles s’enrichissent sauvagement à travers le négoce du cacao.

Une dizaine de grandes entreprises internationales (européennes et américaines, principalement) se partagent près de 80 % du marché mondial des échanges de cacao. Ce dernier est un marché de commodités (matières premières standardisées, peu ou pas transformées et échangées dans de gros volumes) et non de produits de « spécialités ». Les entreprises européennes telles que Nestlé, Lindt & Sprüngli ou Ferrero se partagent quant à elles près de la moitié du marché mondial du chocolat. Un secteur qui pèse quelque 120 milliards de dollars, selon une étude de marché réalisée en 2023 par Marketsandmarkets. En Côte d’Ivoire, s’il est vrai que le pays maîtrise la production de cacao, ce sont ensuite des multinationales qui contrôlent le broyage, la production de chocolat et la distribution. Plus précisément, selon un rapport de la Banque mondiale, en 2017, cinq entreprises (Barry Callebaut, Cargill, Olam, Bloomer, Guan) se partageaient plus de 75 % du marché mondial du broyage de cacao. Et sept compagnies (Mars, Mondelez, Nestlé, Ferrero, Meiji, Hershey, et Lindt) contrôlaient 75 % du marché mondial pour la production de chocolat industriel.

Et sept compagnies (Mars, Mondelez, Nestlé, Ferrero, Meiji, Hershey, et Lindt) contrôlaient 75 % du marché mondial pour la production de chocolat industriel. Le cacao est une aubaine pour les acheteurs, mais une malédiction pour les planteurs des pays tropicaux, qui ne perçoivent que 2 % des 100 milliards de dollars par an que représente le marché mondial du cacao et du chocolat, verrouillé par les grands industriels.

L’Etat est le dernier profiteur de la souffrance des pauvres paysans

Sur les fameux 100 milliards de dollars de revenus générés sur la chaîne de valeur du cacao, les pays producteurs captent que 6% au-delà des 2 % des planteurs. Pour un prix CAF de 1250 FCFA par kilo, les opérateurs privés assurant la commercialisation intérieure (pisteurs, traitants, coopératives, exportateurs, transitaires, assureurs…) prennent 225 FCFA par kilo, les taxes prélevées par l’État, y compris les prélèvements parafiscaux opérés par le CCC pour assurer des services à la filière et financer ses propres coûts d’opération, s’élèvent à 275 FCFA par kilo). Les producteurs, eux, reçoivent 750 FCFA par kilo. La Côte d’Ivoire taxe en effet plus lourdement les exportations de cacao que les autres pays producteurs, avec un taux qui atteint 22% en tenant compte de la parafiscalité en 2019. Au total, les paysans ivoiriens sont des perdants dans « l’économie du cacao », alors que sur les 100 milliards du marché mondial, les pays consommateurs perçoivent 15% rien qu’en taxes sur ces produits, les pays producteurs 6 %, et une portion congrue 2% pour les planeurs.

Question 7 : Quelles sont les solutions selon vous pour aider les pauvres paysans ivoiriens?

Réponse :

La première solution reste l’amélioration des conditions de vie des producteurs

Les producteurs de café et de cacao, les deux principaux produits agricoles de l’économie ivoirienne, bénéficient désormais d’une assurance maladie entièrement prise en charge par l’Etat, à hauteur de 12 milliards de francs CFA (20 millions de dollars américains) par an. En effet, désormais tous les producteurs de café et de cacao détenteurs de la carte du planteur, ainsi que leur famille, bénéficieront de la Couverture maladie universelle (CMU) », a annoncé le ministre en charge de l’Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani, en prélude à l’ouverture de la campagne de commercialisation 2024-2025 du café et du cacao sur l’ensemble du territoire.

Les planteurs n’auront pas à débourser de l’argent pour avoir accès à la CMU car c’est le Conseil du café-cacao (organe parapublic de gestion de la filière) qui se chargera du paiement de la prime liée à cette assurance.

Selon la Banque mondiale, le binôme café-cacao fait vivre 6 millions de personnes, soit le quart de la population de la Côte d’Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde. Mais ne bénéficieront de cette assurance que les producteurs détenteurs de la carte de planteurs de Café et de Cacao.

Réduire le coût des intrants et faciliter le financement

Pour réduire le coût des intrants et augmenter les revenus des producteurs ivoiriens, des stratégies incluent l’amélioration des pratiques agronomiques, la réduction des coûts du crédit, la facilitation de l’accès à des financements abordables via des mécanismes de soutien ciblés, et la professionnalisation des filières agricoles par le biais d’organisations professionnelles agricoles. Des mécanismes de soutien aux coopératives et une meilleure coordination entre les acteurs de la chaîne de valeur sont également cruciaux pour accroître la valeur ajoutée et optimiser l’utilisation des ressources.

Développer la ruralité

Les producteurs vivent dans une précarité telle qu’ils seront toujours tentés de vendre dans un pays voisin si les prix sont mieux qu’en Côte d’Ivoire. Les coûts de production grimpent en flèche, les engrais et autres matériaux nécessaires à l’exploitation devenant de plus en plus chers. En outre, le mauvais état des réseaux routiers gonfle également les coûts de transport, ce qui a encore réduit les marges des agriculteurs. En Côte d’Ivoire, malgré ce que représente le cacao pour le budget national, la plupart des villages de planteurs et des plantations sont totalement enclavés, faute de routes bitumées. Le gouvernement préfère ainsi développer les infrastructures routières à Abidjan et dans certaines grandes villes du pays pour s’attirer le soutien de leurs populations plutôt que de rendre accessible le cacao. Selon les planteurs, pour livrer le cacao dans les zones indiquées par le Conseil Café Cacao, c’est toute une galère car ils doivent rouler sur des pistes d’une centaine de kilomètres. L’accès aux services sociaux est également un problème. En définitive, les politiques de développement doivent cibler la ruralité si la Côte d’Ivoire veut compter pendant longtemps sur les ressources tirées de la filière café cacao.

Augmenter le prix bord champs en réduisant les taxes de l’État

Le prix bord champ est déterminé comme la différence entre le prix mondial CAF moyen et (i) les marges pour les opérateurs privés assurant la commercialisation intérieure (pisteurs, traitants, coopératives, exportateurs, transitaires, assureurs…) ainsi que (ii) les taxes prélevées par l’État, y compris les prélèvements parafiscaux opérés par le CCC pour assurer des services à la filière et financer ses propres coûts d’opération. Du coup, il faut réduire d’une part les marges des opérateurs privés et d’autre part, les taxes étatiques. Au sujet des premières, il s’agit de l’ensemble des coûts et profits des pisteurs, traitants, coopératives, exportateurs, transitaires, et assureurs qui interviennent dans la chaîne de commercialisation. L’augmentation de la taxe d’exportation doit être analysée par rapport à la capacité de ces opérateurs à absorber ou répercuter cette charge. Concernant les taxes étatiques et parafiscales, le Conseil du Café-Cacao (CCC) prélève des taxes pour financer ses opérations et des services pour la filière. Une nouvelle taxe pourrait s’ajouter à ces prélèvements existants, modifiant la structure des coûts.

Question 7 : Que pensez-vous de la durabilité de la filière cacao ?

Réponse :

Premièrement, la déforestation en Côte d’Ivoire est inquiétante

Malheureusement, le secteur est de plus en plus confronté à une dégradation prononcée du couvert forestier et des terres du pays. La Côte d’Ivoire ne compte aujourd’hui que deux millions d’hectares de forêts, c’est près de 90% de moins qu’au début des années 60. En l’espace d’un demi-siècle, le couvert forestier s’est fortement dégradé. Les planteurs recherchent les zones forestières, car le cacao y pousse plus rapidement et les fèves récoltées sont de meilleure qualité. Ainsi, la Côte d’Ivoire a perdu plus de 90% de son couvert forestier en 50 ans.

Deuxièmement, les planteurs tentés de fuir au Libéria

La loi nouvelle européenne pourrait aussi avoir des effets pervers inattendus. En raison du plus grand contrôle de l’Etat ivoirien sur les forêts classées et de la répression accrue contre les responsables de la déforestation, des milliers de travailleurs agricoles pauvres migrent actuellement vers le Libéria voisin, à la recherche de nouvelles terres agricoles.

Ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, très pauvre, aimerait aussi profiter de cette économie de rente. Cette immigration est donc perçue comme une opportunité de développement économique, mais elle fait également peser le risque d’une déforestation massive à l’image de ce que la Côte d’Ivoire a vécu ces 30 dernières années.

Troisièmement, les changements climatiques menacent les rendements du cacao en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire émet par exemple près de 100 000 millions de tonnes de CO2 par an, soit 0,0019% du total mondial. Elle vise toutefois une réduction de 30,41% de ses émissions, et une réhabilitation d’une partie de ses forêts, dont 90% ont disparu depuis 1960. Selon les prévisions du gouvernement ivoirien, le changement climatique pourrait « entraîner des pertes annuelles du PIB de 3 à 4,5% entre 2020-2030« .

Les cacaoyers prospèrent dans un climat tropical stable, avec des températures idéales comprises entre 21 et 28°C. Cependant, ces dernières années, on observe une hausse inquiétante des températures dans les principaux pays producteurs comme la Côte d’Ivoire et le Ghana. Entre 2015 et 2024, ces régions ont enregistré 40 jours supplémentaires où la température a dépassé 32°C, une chaleur excessive qui affaiblit les arbres, réduit la floraison et accélère le pourrissement des cabosses de cacao. L’irrégularité des précipitations est un autre facteur aggravant. Le cacao a besoin d’un équilibre entre pluie et ensoleillement pour se développer correctement. Or, on observe désormais des sécheresses plus longues suivies de fortes pluies favorisant l’apparition de maladies et la chute prématurée des fruits. Le changement climatique est « une menace » pour le rendement agricole en général et plus spécifiquement pour la cacao-culture.

Quatrièmement, la menace de la norme ARS 1000 sur le cacao en Côte d’Ivoire

Cette norme ARS 1000 permettra aux acteurs de la filière de produire du cacao durable et traçable pour répondre aux exigences du marché mondial, notamment de l’espace de l’Union européenne (UE) qui réfute le cacao issu de la déforestation. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été initiées pour la traçabilité, dont la mise en œuvre de la norme africaine ARS 1000 pour un cacao durable, à compter de la campagne de commercialisation 2024 en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de fèves de cacao. Il s’agira de promouvoir et garantir un cadre permettant de produire des fèves de cacao durable et traçable, fondé sur le principe de l’amélioration continue en termes de bonnes pratiques agricoles, sociales et environnementales.

Ce dispositif de certification devrait, en outre, permettre de lutter contre la déforestation et de favoriser l’agroforesterie. Pour l’heure, au moins 1.101.500 producteurs ont été recensés.

Cinquièmement, les multinationales doivent aider l’État à améliorer les conditions de vie des producteurs

Les multinationales semblent tirer profit de l’exportation des produits de rente. Selon Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l’Agriculture de Côte d’Ivoire, en 2022, plus de 105 milliards de dollars US ont été perçus par les multinationales, mais à peine 5,25 milliards parviennent aux producteurs. À peine 2% des 100 milliards de dollars liés au chocolat revenaient aux cacaoculteurs en 2022. Selon un rapport publié par Oxfam sur les grandes maisons de l’or brun comme Lindt et Nestlé, au Ghana, les revenus des cacaoculteurs ghanéens ont en réalité baissé de 16% depuis 2020 alors que sur la même période les profits des multinationales du chocolat ont augmenté de 16% sur la même période. Une dizaine de grandes entreprises internationales (européennes et américaines principalement) se partagent près de 80% du marché mondial des échanges de cacao.

En Côte d’Ivoire, s’il est vrai que le pays maîtrise la production de cacao, ce sont ensuite des multinationales qui contrôlent le broyage, la production de chocolat et la distribution. Plus précisément, selon un rapport de la Banque mondiale, en 2017, cinq entreprises (Barry Callebaut, Cargill, Olam, Bloomer, Guan) se partageaient plus de 75% du marché mondial du broyage de cacao. Et sept compagnies (Mars, Mondelez, Nestlé, Ferrero, Meiji, Hershey, et Lindt) contrôlaient 75% du marché mondial pour la production de chocolat industriel. Dès lors, difficile de faire le poids. Le cacao est une aubaine pour les acheteurs, mais une malédiction pour les planteurs des pays tropicaux, qui ne perçoivent que 6% des 100 milliards de dollars par an que représente le marché mondial du cacao et du chocolat, verrouillé par les grands industriels. En dehors de l’État ivoirien, les multinationales doivent aider à améliorer les conditions de vie des producteurs ivoiriens.

Les multinationales de l’agroalimentaire doivent intégrer désormais une dimension sociale et environnementale à leurs activités commerciales, au titre de la Responsabilité sociale de l’entreprise. Malgré des progrès pour les agriculteurs, beaucoup reste à faire.

Par exemple, Barry Callebaut définit une cible en 2025 pour le cacao durable Barry Callebaut, le plus grand transformateur de cacao et de chocolat du monde, s’est engagé à délivrer 500 000 producteurs de la pauvreté extrême et à éradiquer le travail des enfants de sa chaîne d’approvisionnement, dans le cadre d’une initiative visant à garantir un cacao totalement durable d’ici à 2025. Cet engagement intervient dans le contexte du lancement d’une nouvelle stratégie de durabilité appelée « Chocolat pour toujours ».

Commentaires Facebook