Par Fleur Kouadio

Au fil des années, entre annonces ambitieuses, retards chroniques et réalités de terrain, le chantier du métro d’Abidjan est devenu un révélateur de nos forces, mais aussi de nos fragilités en matière de planification urbaine et de gouvernance des grands travaux.

De promesses à la réalité du calendrier

L’histoire récente du métro d’Abidjan est marquée par des décalages successifs. Annoncé initialement pour 2021, puis 2023, le projet est désormais officiellement attendu pour 2028. Ce glissement répété nourrit une lassitude dans l’opinion publique et alimente régulièrement la désinformation. Sur les réseaux sociaux, on voit circuler des vidéos de rames présentées comme étant déjà en service à Abidjan, alors qu’il s’agit de trains filmés dans d’autres pays. La vérité est plus simple, mais moins spectaculaire : aucune rame n’a encore été livrée, le chantier reste aujourd’hui concentré sur les travaux préparatoires et les grands ouvrages d’infrastructure.

Un casse-tête foncier et humain

Au cœur des difficultés rencontrées figure la question du foncier. Pour construire une ligne de près de 37 kilomètres, reliant Anyama à l’aéroport international, il a fallu dégager des emprises dans des quartiers denses et populaires. Cela a concerné plus de 15 000 personnes, identifiées comme “personnes affectées par le projet” (PAP). Malgré des indemnisations versées à plus de 10 000 d’entre elles, environ 2 500 personnes restent encore “injoignables” ou en situation litigieuse. Chaque dossier non réglé ralentit les opérations de déguerpissement et retarde les phases de chantier correspondantes. Ce problème, très concret, révèle la difficulté de concilier grands projets d’infrastructure et réalités sociales, dans une ville où l’urbanisation informelle est encore massive.

Les contraintes techniques d’un chantier hors norme

Le métro d’Abidjan n’est pas seulement un projet de transport : c’est un chantier urbain parmi les plus complexes jamais entrepris dans notre pays. Avant même de poser les rails, il a fallu procéder à la déviation de réseaux essentiels : eau potable, assainissement, fibre optique. Ces opérations, souvent invisibles pour le grand public, exigent une coordination minutieuse et créent des perturbations ponctuelles pour les habitants, comme les coupures d’eau récurrentes dans certains quartiers.

Autre contrainte majeure : la cohabitation avec la SITARAIL, la ligne ferroviaire existante. Sur plusieurs sections, la voie a dû être déplacée pour laisser place aux futures infrastructures du métro, une opération délicate qui mobilise beaucoup de temps et de moyens. Et puis, il y a le chantier emblématique du viaduc de franchissement de la lagune Ébrié, long de près de 500 mètres, entre Plateau et Treichville. Cet ouvrage, réalisé sur barges et soumis aux aléas climatiques, incarne toute la dimension technique et symbolique du projet : relier des quartiers-clés en franchissant l’un des espaces naturels les plus sensibles d’Abidjan.

Des nuisances bien réelles pour les riverains

Si l’on comprend les ambitions du projet, les habitants des zones concernées, eux, en subissent déjà les désagréments. Circulation déviée, ralentissements chroniques, fermetures temporaires de carrefours comme celui de l’Ancien Koumassi, bruit, poussière : le quotidien des riverains est profondément bouleversé. Certains incidents rappellent aussi les enjeux de sécurité : fin 2024, un bus de la SOTRA est tombé dans une fosse de chantier au Plateau, heureusement sans provoquer de drame. Ces épisodes alimentent parfois la colère et renforcent l’impatience d’une population qui attend des bénéfices concrets, mais vit surtout pour l’instant les contraintes.

Un coût financier réévalué

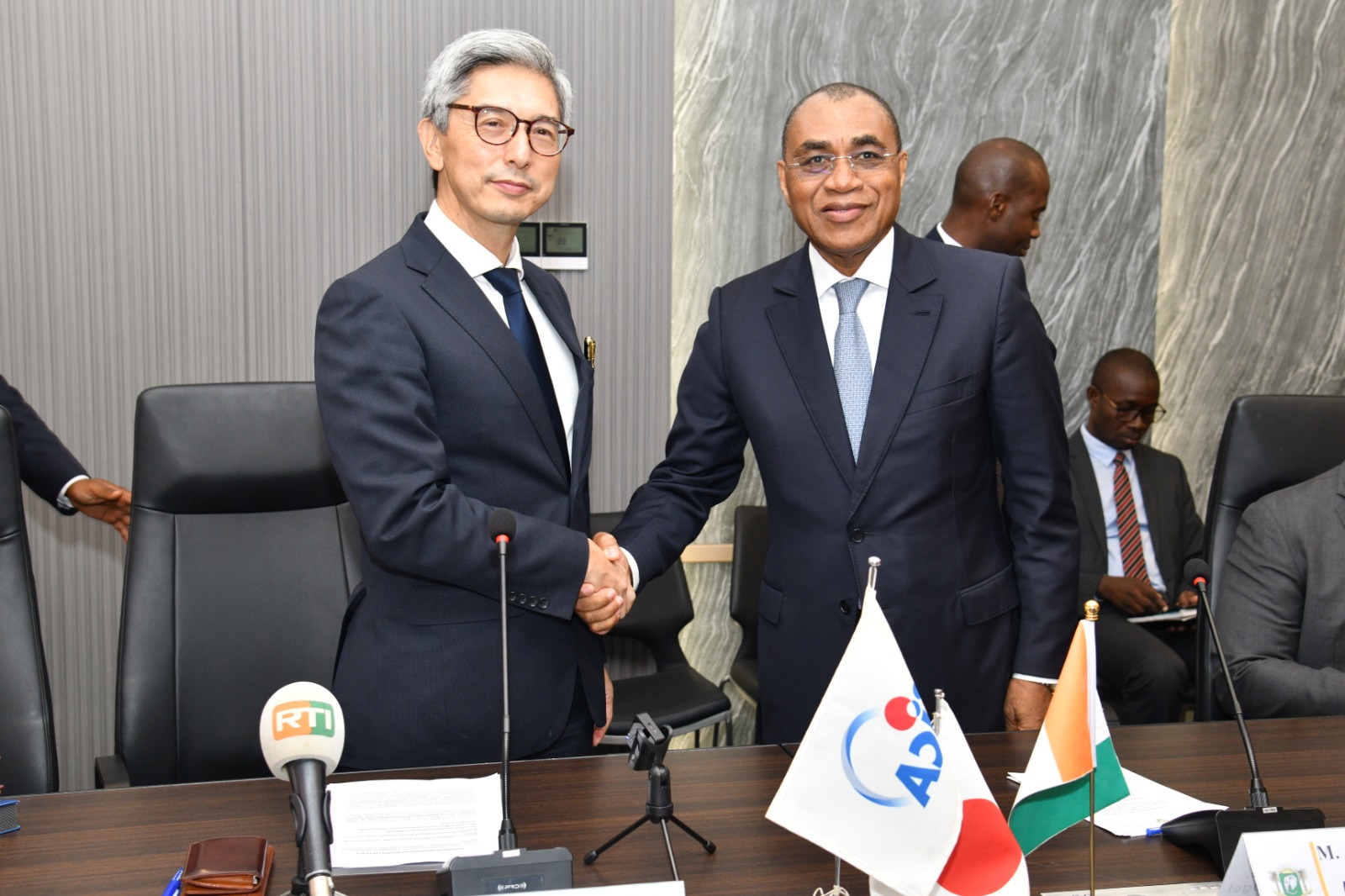

À l’origine estimé à un peu plus d’un milliard d’euros, le coût du métro a été réajusté en 2022 pour atteindre environ 1,77 milliard d’euros. Ce réajustement s’explique par les aléas techniques, l’inflation mondiale qui a renchéri le prix des matériaux, mais aussi par des avenants intégrant de nouvelles exigences. Fin 2024, des financements additionnels ont encore été mobilisés pour absorber ces imprévus. La question du financement reste donc un paramètre sensible, car il conditionne la régularité du chantier et la capacité à tenir les délais fixés.

Désinformation et attentes déçues

Ce projet est devenu un terrain fertile pour la désinformation. Chaque retard nourrit la rumeur, chaque photo prise à l’étranger est détournée pour créer de faux espoirs. Cette confusion nuit au débat public et contribue à décrédibiliser l’action des autorités comme celle des entreprises engagées. Pourtant, la vérité est là : oui, le métro progresse, mais il progresse à son rythme, ralenti par des contraintes foncières, techniques et financières qu’aucune communication politique ne peut effacer.

Où en est-on aujourd’hui ?

En 2025, les travaux principaux sont désormais lancés. Les déviations de réseaux avancent, certains terrassements sont réalisés, les fondations du viaduc lagunaire sont engagées. La mise en service complète de la ligne est fixée à 2028. Si ce calendrier est respecté, Abidjan disposera enfin de son premier métro moderne, capable de transporter plus de 500 000 passagers par jour. Mais d’ici là, la patience reste de mise.

Le métro d’Abidjan est à la fois un projet d’espoir et un miroir de nos contradictions. Il promet de transformer durablement la mobilité urbaine, de réduire les embouteillages et de donner un souffle nouveau à notre capitale économique. Mais il met aussi en lumière les défis persistants de notre urbanisation, les fragilités de notre gouvernance et les limites de notre capacité à anticiper. Il est essentiel de suivre ce chantier avec lucidité : en dénonçant les intox, en relatant les avancées réelles et en rappelant les défis qui restent à surmonter. Car au-delà des discours et des promesses, c’est bien notre quotidien collectif qui est en jeu.

F. Kouadio

Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info

Commentaires Facebook