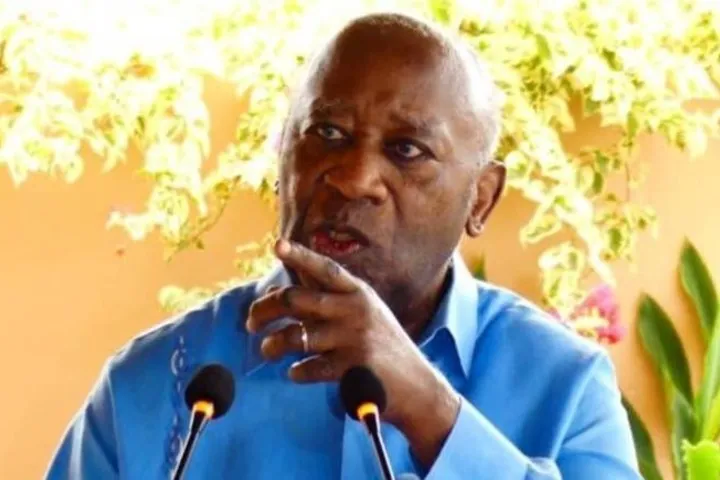

Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a appelé, mercredi 20 août 2025, les autorités ivoiriennes à « prendre toutes les mesures nécessaires » afin de garantir « les droits politiques » de Laurent Gbagbo, l’ancien président radié de la liste électorale.

Cette intervention fait suite à une requête déposée en juillet dernier par les avocats de M. Gbagbo auprès de l’instance onusienne.

Une candidature contestée

Laurent Gbagbo, officiellement candidat à la présidentielle d’octobre 2025, reste privé de ses droits électoraux depuis 2018, à la suite de sa condamnation dans l’affaire du braquage de la BCEAO. Cette décision judiciaire entraîne son exclusion de la liste électorale, l’empêchant ainsi de voter ou de se présenter au scrutin. Il rejoint ainsi d’autres figures de l’opposition, comme Tidjane Thiam, président du PDCI, également écarté du processus électoral.

Les avocats de l’ancien chef d’État demandaient notamment la suspension des effets de cette condamnation, la levée de sa radiation et la garantie de son droit à se porter candidat.

Refus de mesures provisoires

Après examen, le Comité des droits de l’homme a rejeté la demande de mesures provisoires formulée par ses conseils, qui réclamaient sa réinscription immédiate sur la liste électorale. Toutefois, l’ONU insiste sur la nécessité de permettre à M. Gbagbo d’exercer « ses droits politiques », conformément à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le gouvernement ivoirien est invité à transmettre, d’ici au 20 février 2026, ses observations et les mesures prises pour donner suite à cette recommandation. Le Comité précise toutefois que cette démarche ne constitue pas une décision définitive sur le fond de l’affaire.

Un débat politique relancé

Pour des proches du président Alassane Ouattara, candidat à un quatrième mandat, cette intervention des Nations unies ne change rien : ils y voient même « un camouflet » pour Laurent Gbagbo, qui espérait une réintégration rapide sur la liste électorale.

L’ONU avait déjà adopté une position similaire dans le cas de Tidjane Thiam, dont la requête en faveur d’une réinscription immédiate avait été rejetée.

La question soulève un vrai enjeu de rapport de force entre droit international et souveraineté nationale. On peut l’analyser en plusieurs axes :

1. Le cadre juridique international

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par la Côte d’Ivoire, garantit le droit de participer aux élections (art. 25).

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU peut examiner des plaintes individuelles et adresser des recommandations, mais celles-ci ne sont pas juridiquement contraignantes : il ne rend pas de jugements exécutoires comme une cour internationale.

En clair : le droit existe, mais l’ONU n’a pas de « gendarme » pour imposer directement l’application de ses recommandations.

2. Les instruments de pression de l’ONU

Pression diplomatique : résolutions, communiqués, déclarations publiques.

Pression politique : influence sur les partenaires internationaux (UE, UA, CEDEAO).

Sanctions (via le Conseil de sécurité) : embargo, interdictions de voyage, gel d’avoirs. Mais cela exige un consensus des grandes puissances, souvent difficile à obtenir.

Soft power : mise en cause de la légitimité démocratique du processus électoral ivoirien, ce qui peut peser sur l’image du régime RHDP.

3. La marge de manœuvre d’Abidjan

Le régime d’Alassane Ouattara peut brandir l’argument de la souveraineté nationale et du respect des décisions de justice locales (condamnation BCEAO).

Dans un contexte de crispation électorale, céder à une injonction de l’ONU pourrait être perçu comme une faiblesse par le pouvoir.

Mais ignorer complètement ces recommandations expose à une délégitimation internationale et à une contestation accrue de l’opposition.

4. Le précédent ivoirien et africain

En 2010, l’ONU avait joué un rôle décisif en reconnaissant la victoire d’Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo. Cela montre qu’en période de crise aiguë, elle peut peser lourdement.

Mais hors contexte de guerre ou de menace sécuritaire régionale, l’ONU agit plus par pression morale et diplomatique que par contrainte directe.

Conclusion :

L’ONU ne peut pas contraindre juridiquement Abidjan à réinscrire Laurent Gbagbo, mais elle dispose d’outils de pression diplomatique, politique et symbolique qui peuvent influencer le régime, surtout si ces pressions sont relayées par des acteurs comme l’UE, la CEDEAO ou les États-Unis. Tout dépendra de la volonté politique du RHDP et du rapport de force régional et international.

Commentaires Facebook