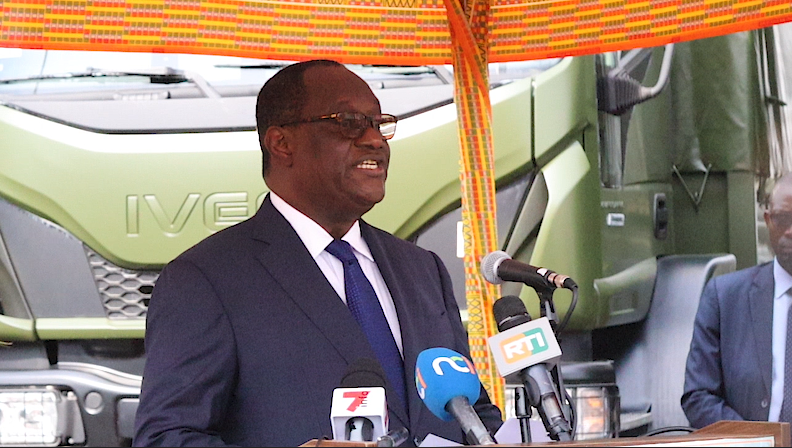

J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt l’entretien entre Tidjane Thiam, président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), et le journaliste camerounais Alain Foka. Pendant près d’une heure, Thiam s’est livré à un exercice de communication maîtrisé, parfois touchant, parfois déroutant. L’homme, auréolé d’un parcours international prestigieux, a profité de cette tribune pour se dévoiler, répondre à ses détracteurs et tracer les contours de sa vision politique. Mais, derrière l’aisance oratoire et les révélations fracassantes, certaines prises de position laissent perplexe. Entre promesses d’indépendance, arrogance perçue et contradictions flagrantes, le « retour » de Tidjane Thiam sur la scène politique ivoirienne soulève autant d’espoirs que de questions.

Le poids des révélations : indépendance et rupture

L’un des temps forts de l’entretien a été la mise au point sur les accusations récurrentes selon lesquelles Tidjane Thiam serait le « candidat de la France », voire un prolongement d’Alassane Ouattara. Ces soupçons, largement relayés dans l’opinion publique, trouvent en partie leur origine dans son profil : ancien banquier international, passé par des institutions occidentales, au style policé et à la posture technocratique. Pourtant, ses déclarations dans l’interview viennent battre en brèche cette idée reçue.

Thiam se positionne avec fermeté en affirmant qu’il n’est pas l’homme de Paris, ni celui d’un autre leader politique, encore moins le clone d’Ouattara. Au contraire, il soutient que ce dernier ne travaille pas pour les Ivoiriens, mais pour un clan, un cercle restreint d’intérêts privés. Ces propos, inédits dans leur franchise, marquent une rupture nette avec la ligne diplomatique habituelle des élites politiques, souvent enclines au silence ou à la langue de bois. À cet instant de l’entretien, j’ai trouvé en lui un homme lucide, capable de dénoncer ce qui ne va pas, de s’émanciper des caricatures. Un homme peut-être sincèrement attaché à la Côte d’Ivoire.

L’homme, ses blessures et ses colères

Il y a aussi des moments d’émotion dans cette conversation. Lorsque Thiam évoque la perte de son fils, décédé d’un cancer, le ton change. Il devient plus humain, plus vulnérable. De même, ses confidences sur le racisme qu’il a subi en France et en Suisse rappellent que, même au sommet de la réussite, un homme noir reste confronté à l’injustice. Ces épreuves l’ont sans doute forgé. J’ai ressenti de la compassion pour lui et un respect sincère pour sa résilience.

Mais Thiam, ce n’est pas seulement l’homme blessé ou l’analyste politique rigoureux. Il peut aussi être cinglant. Lorsqu’il traite Arthur Banga « d’imbécile » et Doumbia d’« idiot », j’ai été pris d’un sourire surpris. Moi qui pensais qu’il ne répondrait jamais à l’injure, le voilà qui se laisse aller à un certain relâchement. Était-ce un moment d’agacement ou un désir de montrer qu’il peut rendre coup pour coup ? Quoi qu’il en soit, cela casse son image de technocrate froid et le rapproche d’une certaine réalité politique ivoirienne où les mots sont aussi des armes.

Des postures qui inquiètent

Cependant, plusieurs passages de son intervention m’ont dérangé. Tout d’abord, cette phrase : « Je ne parle pas de gens que je ne connais pas. C’est ’est un principe que j’essaie d’enseigner aux hommes politiques ivoiriens. » Présentée comme une leçon de morale, elle laisse transparaître une posture de supériorité. Thiam se place en maître, en donneur de leçons, face à des « élèves » politiques qu’il juge sans doute incultes ou peu civilisés. Cette posture est non seulement arrogante, mais déconnectée du terrain politique ivoirien où la proximité, l’humilité et l’écoute sont des qualités indispensables.

Plus grave encore, sa réponse à la question de savoir s’il allait rester en France : « Je n’ai pas envie de me faire arrêter. » Une phrase lourde de sens. Peut-on avoir l’ambition de diriger un peuple tout en craignant de se tenir à ses côtés dans la tempête ? Un leader, surtout en Afrique, doit être prêt à partager les souffrances de ceux qu’il aspire à gouverner. C’est dans l’adversité qu’on reconnaît les vrais chefs. De ce point de vue, un homme comme Laurent Gbagbo reste unique: il n’a jamais fui. Il est allé au combat, a affronté la prison, l’humiliation, mais n’a jamais quitté ses troupes. Thiam, lui, semble hésiter à se mouiller. Cela jette un doute sérieux sur sa capacité à faire face à la dure réalité du pouvoir.

La question de l’argent

Enfin, je ne peux passer sous silence la question des millions évoqués au cours de l’entretien. Oui, Tidjane Thiam a gagné beaucoup d’argent, ici et là, à travers ses postes de responsabilité dans la finance internationale. Cela ne pose pas problème en soi. Mais ce qui dérange, c’est l’usage — ou plutôt le non-usage — de cette fortune au service du peuple ivoirien.

Pourquoi attendre d’être élu pour construire une école, une entreprise ou un hôpital ? Houphouët-Boigny, son propre grand-père, a bâti des infrastructures éducatives à Yamoussoukro. Aujourd’hui, ces écoles sont laissées à l’abandon. Avec une infime partie de sa fortune, Thiam aurait pu les réhabiliter. À Divo, Jean-Pierre Dago a construit une université internationale sans être député, maire ou président de la République. Il n’attend pas un mandat politique pour poser des actes concrets. C’est cela aimer son peuple: investir dans l’humain, sans calcul électoral.

Conclusion: un homme entre lumière et ambiguïté

Tidjane Thiam fascine autant qu’il divise. Il a l’éloquence, l’intelligence, l’expérience internationale, et probablement une volonté réelle de servir la Côte d’Ivoire. Son discours marque une volonté de rupture avec les systèmes de prédation et de clanisme. Mais sa posture de donneur de leçons, ses hésitations face à l’adversité et son manque d’engagement concret sur le terrain ivoirien trahissent une forme de distance. Un bon berger, dit-on, donne sa vie pour ses brebis. Tant qu’il restera loin de ses troupes, tant qu’il préférera l’analyse à l’action, il sera difficile de le considérer comme un véritable homme d’État africain.

En politique, surtout en Afrique, on n’attend pas des promesses, mais des preuves.

Jean-Claude DJEREKE

Commentaires Facebook