Par Fleur Kouadio

La France a été omniprésente en Afrique, presque installée dans nos territoires comme dans ses pré-carrés. Mais aujourd’hui, les cartes sont rebattues. La France militaire en Afrique change de visage. Et ce n’est pas une simple opération de communication, mais une véritable mue stratégique. C’est ce qu’a confirmé le général Pascal Ianni, commandant du nouveau Commandement pour l’Afrique (CPA), dans plusieurs entretiens accordés récemment à la presse internationale.

Exit les grandes bases permanentes, les détachements massifs et le déploiement durable de troupes. La France n’est plus dans une « logique de stock », mais dans une « logique de flux ». Elle ne s’installe plus, elle circule. Ce nouveau modèle repose sur une adaptation fine aux besoins exprimés par les États africains partenaires : déploiements temporaires, appuis ciblés, formation, renseignement. Une approche plus souple, plus discrète et surtout, plus respectueuse des souverainetés nationales.

L’heure du désengagement maîtrisé

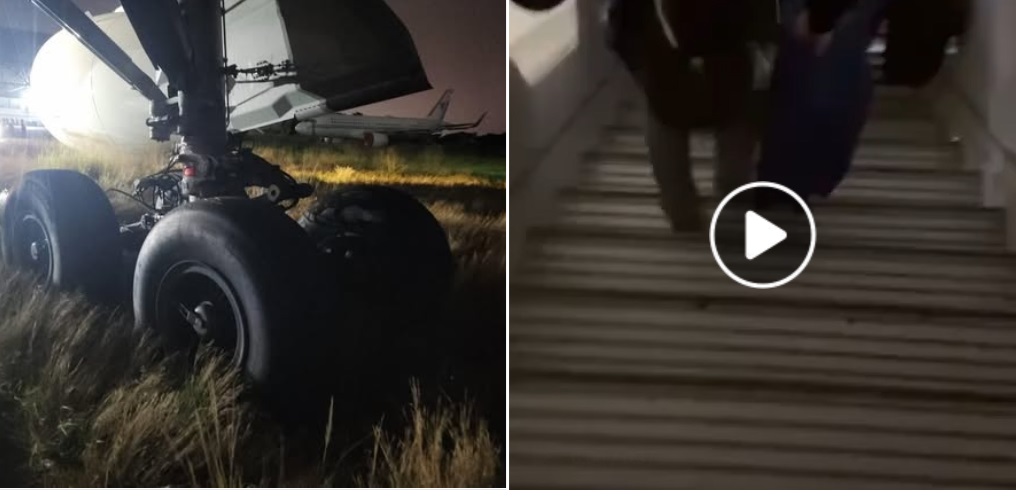

Le retrait de la force Barkhane du Sahel, la restitution des bases de Niamey, de Gao et de Ouagadougou, désormais entre les mains des armées locales a marqué une rupture. Mais contrairement aux discours triomphalistes des régimes militaires du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, ce départ ne signifie pas une défaite française. « Nous partons avec le sentiment du devoir accompli », a affirmé le général Ianni sur RFI, rappelant que la France a été présente là où elle était appelée, au prix de 59 soldats tués au Sahel.

Aujourd’hui, Paris veut tourner la page d’une présence perçue comme envahissante. Le commandement pour l’Afrique ne parle plus d’occupation de terrain mais de coopération « à la carte », réactive, mobile. Une présence allégée, mais qui conserve ses capacités d’intervention rapide en cas de besoin exprimé par un État souverain.

L’autre guerre : celle de l’image

Mais cette évolution militaire ne peut occulter une autre bataille, plus sourde, plus perfide : celle de l’influence. La France est la cible d’une campagne de dénigrement d’une intensité inédite sur les réseaux sociaux. Telegram, TikTok, Facebook, X… Des armées de comptes anonymes y relaient chaque jour des messages anti-français, souvent orchestrés depuis l’étranger. Les narratifs sont rodés : “néocolonialisme”, “pillage”, “ingérence”. Et ils trouvent un écho, parfois même chez des jeunesses urbaines éduquées, mais frustrées.

Le général Ianni le reconnaît sans détour : « Nous avons sous-estimé l’importance du champ immatériel. » Dans cette guerre des récits, la Russie – par l’intermédiaire du groupe Wagner et de son successeur Africa Corps – a su s’engouffrer dans les failles. Leur promesse : libérer l’Afrique de l’influence occidentale. Leur méthode : l’exploitation émotionnelle, la manipulation de l’information, l’activisme numérique agressif.

Le réveil africain face à l’illusion russe

Mais la propagande ne fait pas le poids face aux faits. Depuis l’arrivée de Wagner au Mali ou de ses équivalents au Burkina Faso et au Niger, la situation sécuritaire ne s’est pas améliorée. Pire, elle s’est souvent dégradée. L’année 2024 a été l’une des plus meurtrières pour les civils maliens. Le Burkina Faso demeure l’un des pays les plus touchés au monde par le terrorisme. Et le Niger, malgré la rupture avec la France, reste sous tension extrême dans ses zones frontalières.

Le mythe du sauveur russe s’effrite. L’Africa Corps, sous couvert de coopération militaire, s’est transformé en bras armé d’une influence opaque, mêlant prédation économique, violations des droits humains et diffusion de contenus virulents contre l’Occident. Certains régimes militaires s’en accommodent, mais les populations, elles, commencent à douter.

Une présence sur invitation

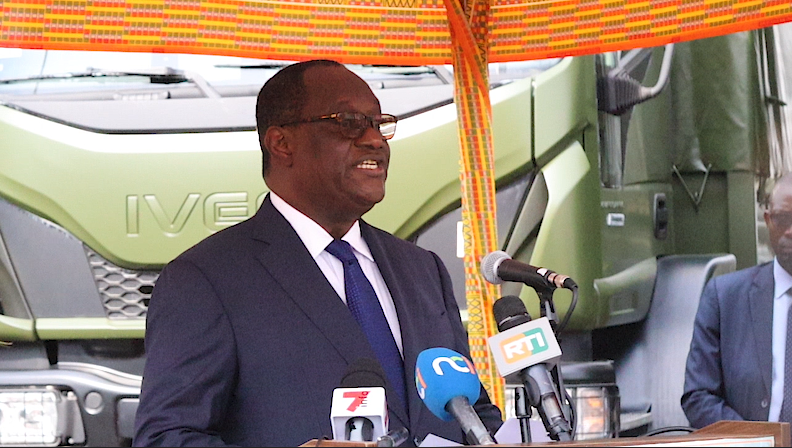

Dans ce nouveau contexte, la France adapte sa posture. Sa stratégie repose désormais sur le dialogue, la transparence, le respect des souverainetés. Plus question d’imposer une présence. Seuls les pays qui expriment une volonté claire de coopération bénéficieront d’un appui français – comme c’est le cas avec la Côte d’Ivoire et le Gabon.

Cette approche est plus exigeante. Elle demande d’écouter, de co-construire, de ne plus présumer de son rôle. Mais elle est aussi plus saine, et surtout plus durable. Car la sécurité en Afrique ne se construira ni sur la nostalgie, ni sur la propagande, mais sur des partenariats sincères, équilibrés et efficaces.

Le véritable défi, pour la France comme pour les États africains, n’est plus de se battre uniquement contre les groupes armés. C’est de gagner la guerre de l’influence, celle qui façonne les opinions et détermine les alliances. Et dans cette guerre-là, la vérité, la transparence et la confiance sont nos seules armes durables.

F. Kouadio

Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info

Commentaires Facebook