Il faut voir clair face à la manœuvre. Le gouvernement administre la misère au lieu de la combattre. Il a lancé une vaste opération de communication autour d’une soi-disant politique de soutien aux plus démunis, emballée sous le nom enjôleur de « Filets sociaux productifs ». Le mot est habile : il suggère du soin, de la protection, voire un filet de sauvetage. Mais à y regarder de plus près, il s’agit d’un simple chiffon agité devant les pauvres pour calmer la colère, sans jamais s’attaquer aux causes réelles de leur condition. Mais il faut savoir, pour ceux et celles qui s’en réjouiraient, qu’on ne construit pas une nation sur des miettes distribuées avec faste.

I. L’ILLUSION D’UNE POLITIQUE SOCIALE : DES MIETTES COMME HORIZON

1. La charité travestie en politique d’État

Avec 12 000 FCFA par mois, soit à peine le prix de deux sacs de riz, l’État prétend « sortir les ménages de la pauvreté ». En réalité, ce montant représente à peine 12% du panier de consommation minimum pour une famille de quatre personnes en milieu urbain. Cette politique n’a rien d’une réponse économique : elle relève de la gestion émotionnelle de la faim.

On ne traite pas une épidémie en distribuant des pansements. Au lieu de construire un système de protection sociale robuste, l’État ivoirien préfère reconduire indéfiniment une logique de survie : donner juste assez pour que les plus pauvres ne basculent pas dans l’émeute. Aucune loi, aucune institution durable, aucun droit reconnu. Les Filets sociaux ne sont qu’un dispositif temporaire, sans colonne vertébrale, suspendu au bon vouloir d’un régime qui gouverne la misère comme un outil de contrôle.

2. Une politique de contenance, pas de transformation

Dans les pays où l’on prend la pauvreté au sérieux comme par exemples le Brésil, l’Afrique du Sud, le Maroc, les transferts sociaux s’inscrivent dans une architecture légale, contrôlée, opposable. En Côte d’Ivoire, rien de tout cela. Juste une perfusion morale, sans système immunitaire institutionnel. Le filet est là pour empêcher que ça déborde, pas pour guérir.

II. LE PROGRAMME COMME MISE EN SCENE

1. Les chiffres comme décor

Le gouvernement se gargarise du chiffre de 527 000 ménages « bénéficiaires », présenté comme un triomphe. Mais ce chiffre est creux et vaseux : il ne couvre à peine qu’un dixième des ménages ivoiriens. Neuf sur dix ne reçoivent rien. Et ceux qui reçoivent, ne reçoivent à peine que de quoi survivre. Ce n’est pas une politique sociale : c’est une opération de relation publique dans un contexte d’échéances électorales.

La prétendue montée en puissance (70 000 nouveaux bénéficiaires entre 2024 et 2025) ne masque qu’une chose : la pauvreté s’étend plus vite que l’aide. Le filet social est percé de toutes parts, et on le vend comme une victoire.

2. L’autocongratulation comme méthode

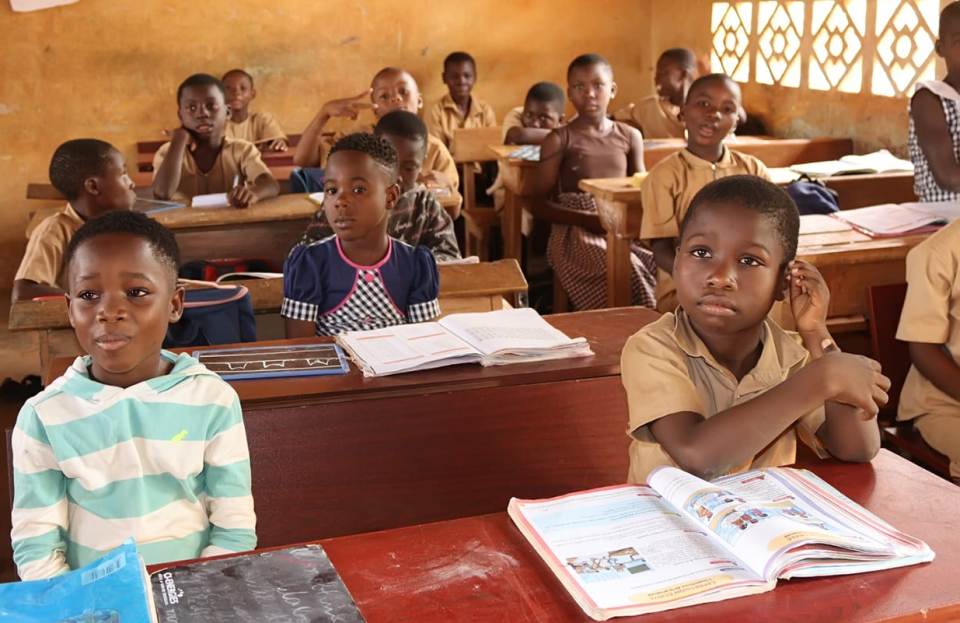

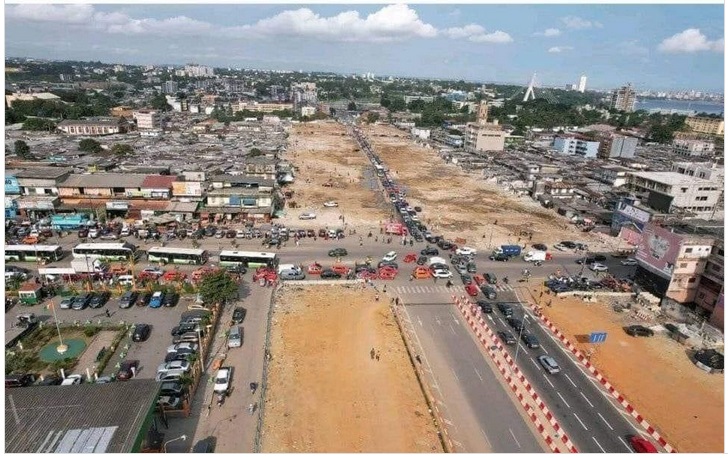

Les discours officiels s’enflamment : « 171 milliards distribués », comme si l’on assistait à une conquête sociale historique. En vérité, ces 171 milliards sur huit ans ne représentent même pas 1,5% du budget national cumulé. C’est une aumône à l’échelle d’un État. Pendant que l’on coupe des rubans pour inaugurer des stades et des ponts friables, des millions de citoyens n’ont pas accès à l’eau potable, à une école décente ou à des soins de base.

Ce contraste n’est pas une maladresse : c’est une stratégie. On montre des infrastructures spectaculaires pendant qu’on gère la misère avec discrétion. La pauvreté devient un arrière-plan, un bruit de fond tolérable, que l’on dompte à coups de subsides et de spectacles.

III. L’ABSENCE D’ÉTAT SOCIAL : L’AVEU D’UN ABANDON

1. Le néant institutionnel comme choix politique

En Côte d’Ivoire, il n’existe aucune institution pérenne pour garantir aux citoyens un droit à la dignité sociale :

• Pas de Caisse d’Allocations Familiales.

• Aucun revenu minimum garanti.

• Aucun système cohérent entre ceux qui cotisent et ceux qui n’ont rien.

Ce vide n’est pas une fatalité. Il est cultivé. Car un peuple doté de droits sociaux est un peuple plus difficile à manipuler. L’État préfère maintenir la population dans un flou juridique et administratif, où tout dépend de l’intercession d’un élu local, d’un chef traditionnel ou d’un programme politique.

2. Le choix de la dépendance

Dans d’autres pays africains ou ailleurs, des efforts sont faits pour mettre en place un droit social opposable, avec des mécanismes de plainte, des registres unifiés, des institutions traçables. En Côte d’Ivoire, on reste dans l’informel institutionnalisé : l’assistance est une faveur, pas un droit. Ce n’est pas l’État qui protège, c’est le pouvoir qui distribue.

IV. DES RESULTATS SUSPECTS, DES METHODES OPAQUES

1. Une science sociale instrumentalisée

L’étude selon laquelle 87% des bénéficiaires seraient « sortis de la précarité » est brandie comme un totem. Mais de quelle précarité ? Quelle méthode ? Quel suivi ? Rien n’est clair. On confond ressenti et réalité, déclaration et preuve, soulagement momentané et transformation durable.

On ne sort pas de la pauvreté avec trois billets de 10 000 FCFA. On sort de la pauvreté avec un emploi stable, une école pour ses enfants, un centre de santé accessible. Tout le reste est mise en récit.

2. La fiction de l’entrepreneuriat de survie

On évoque les « Activités Génératrices de Revenu » comme solution. Mais on ne fait pas pousser une entreprise dans le désert. Ce que l’on appelle AGR, ce sont surtout des petits commerces de rue, du recyclage informel, de la débrouille. Loin d’être des leviers d’émancipation, ces activités témoignent d’un abandon massif. L’État laisse les pauvres s’arranger avec la rue et s’en vante.

V. CE QUE LE PEUPLE ATTEND : UN CONTRAT SOCIAL, PAS UNE CHARITÉ INSTITUTIONNALISÉE

1. Une exigence de justice, pas de dépendance

Le peuple ne réclame pas des enveloppes : il réclame des droits. Un cadre légal. Des institutions accessibles. Une sécurité sociale qui protège réellement : de la naissance à la vieillesse. Pas un filet fragile, mais un socle commun.

2. La dépolitisation de l’accès aux droits

Les aides sociales ne doivent pas dépendre des humeurs du pouvoir ou des cycles électoraux ou des catastrophes naturelles. Il faut une architecture détachée du clientélisme, financée sérieusement, structurée par la loi. Pas 21 milliards par an pour gérer la misère, pendant que des centaines de milliards s’évaporent dans des projets vitrines.

CONCLUSION : LE MIROIR AUX ALOUETTES

Le programme des Filets sociaux est un trompe-l’œil. Il soulage un peu. Il calme surtout. Il occupe. Mais il ne transforme rien. Il donne l’apparence d’une main tendue, alors que le sol s’effondre sous les pieds des plus pauvres.

Ce n’est pas une politique sociale. C’est un calmant. Un pansement sur une jambe de bois.

L’émergence d’un pays ne se mesure pas à son taux de croissance, ni à ses infrastructures reluisantes dans quelques quartiers de la capitale économique. Elle se mesure à sa capacité à garantir à tous, sans condition, une vie digne. Ce n’est qu’à ce prix qu’une nation devient réellement forte.

Car ce qui fait la grandeur d’un État, ce n’est pas la surface d’une dizaine de rues, mais la profondeur de sa solidarité.

© DR KOCK OBHUSU

Économiste – Ingénieur

Commentaires Facebook