Cet article explore les répercussions de la guerre commerciale menée par Donald Trump et son impact potentiel sur l’économie américaine et mondiale. Convaincu que les États-Unis sont lésés par des partenaires commerciaux déloyaux, Trump maintient une posture de confrontation, annonçant de nouvelles hausses de droits de douane, notamment contre la Chine, et exprimant une méfiance généralisée envers l’Union européenne et même certains alliés comme Israël.

Bien que Trump affirme être ouvert à des négociations, sa vision « America First » complique toute possibilité d’accords équilibrés. Il semble peu enclin à faire des compromis, préférant une approche unilatérale où les États-Unis ressortent clairement gagnants. Cette posture inquiète les marchés, qui craignent une perte de confiance économique et une montée de l’inflation. Des experts et institutions financières, comme Goldman Sachs, alertent sur les risques d’une récession provoquée par ces politiques.

Trump justifie sa stratégie par la volonté de revitaliser la base industrielle américaine. Mais cette ambition, inspirée d’un modèle économique du XIXe siècle, semble déconnectée de la réalité actuelle, où l’économie est dominée par les services et la technologie. De plus, les investissements nécessaires pour relocaliser la production sont colossaux, incertains, et pourraient ne pas survivre à un changement d’administration.

En résumé, la stratégie commerciale de Trump, motivée par une idéologie protectionniste et une volonté de redéfinir les rapports de force internationaux, risque d’entraîner des conséquences économiques lourdes pour les consommateurs américains, les entreprises et l’économie globale.

Le président Donald Trump ne semble pas prêt à cligner des yeux

Le chaos et la peur suscités par sa guerre commerciale du « Jour de la Libération » n’ont fait que renforcer sa conviction de toujours : la plus grande économie du monde est victime de rivaux tricheurs déterminés à la voler.

Trump s’est déclaré lundi ouvert à des négociations commerciales avec des puissances comme le Japon et Israël. La perspective de négociations naissantes a permis d’éviter la répétition des pertes gargantuesques de la semaine dernière sur les marchés américains.

Mais il a également menacé d’augmenter les droits de douane cumulés sur la Chine à plus de 100 % – une mesure qui pourrait entraîner des hausses de prix massives pour les consommateurs américains d’iPhones, d’ordinateurs et de jouets. Il a également insinué que les anciens amis des États-Unis au sein de l’Union européenne étaient des ennemis si implacables qu’il ne pourrait jamais y avoir d’accord équitable.

L’attitude de Trump a semblé anéantir les espoirs de certains observateurs – dont des sénateurs républicains – qui pensaient qu’il cherchait simplement à se créer un moyen de pression pour obtenir de meilleures conditions commerciales pour les États-Unis. Et à en juger par ses propos lors d’un point de presse dans le Bureau ovale, les négociateurs du commerce extérieur se heurteront à un mur s’ils cherchent des pactes traditionnels permettant à chaque partie de se vanter d’être sortie victorieuse.

« Nous pouvons conclure un accord vraiment équitable… un bon accord pour les États-Unis, pas un bon accord pour les autres », a déclaré Trump pour expliquer sa démarche. « C’est l’Amérique d’abord. »

Le refus du président de céder signifie que les risques que ses politiques provoquent une perte de confiance économique mondiale et une inflation galopante vont s’accroître. Cela pourrait même inclure l’« hiver nucléaire économique » évoqué dimanche par le patron du fonds spéculatif Bill Ackman.

Peut-être qu’à un moment donné, les conséquences économiques et politiques atteindront une masse critique telle qu’elles le forceront à changer de cap. Mais l’équation est ardue, car elle se résumerait à la capacité des Américains à supporter la douleur.

Pour l’instant, cependant, un président qui se croit investi d’un pouvoir quasi absolu et qui s’est libéré des contraintes de son premier mandat ne cherche pas de porte de sortie. Son zèle pour la confrontation et son sens de la mission pourraient également avoir des implications au-delà de l’économie et sur d’autres domaines politiques, comme ses visées expansionnistes au Groenland et au Canada, ses expulsions massives de migrants et sa guerre culturelle.

« Personne d’autre que moi ne ferait ça », a déclaré Trump aux journalistes. « Vous savez, c’est bien beau d’avoir un mandat facile, mais nous avons l’occasion de transformer la structure de notre pays. Nous avons l’occasion de remettre les pendules à l’heure en matière de commerce.»

Pourquoi il est si difficile d’envisager une atténuation d’une crise auto-créée

Il est difficile de prévoir la suite des événements, car la politique de Trump est profondément contradictoire.

Il insiste sur le fait qu’il cherche à restaurer la gloire de la base industrielle américaine de la fin du XIXe siècle, un projet qui nécessiterait un protectionnisme pour les années à venir, voire des droits de douane permanents. Mais lui et ses principaux collaborateurs se disent également ouverts à des négociations sur des accords commerciaux, un processus qui, par définition, serait loin de la refonte complète du système commercial mondial que le président recherche.

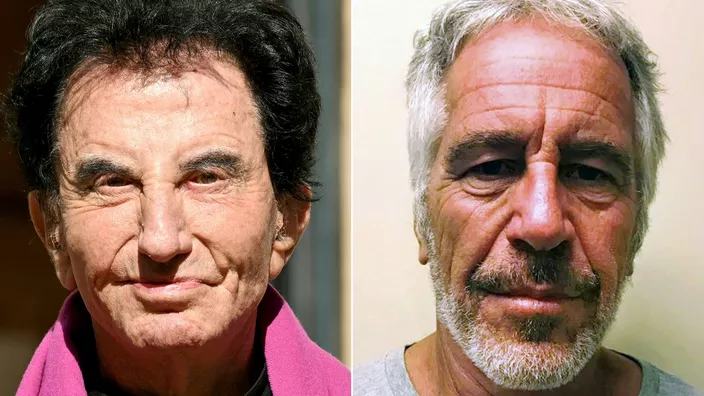

« Les deux peuvent être vrais. Il peut y avoir des droits de douane permanents, mais il peut aussi y avoir des négociations, car nous avons besoin de choses au-delà des droits de douane », a déclaré Trump lors d’une apparition dans le Bureau ovale avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Cette dynamique semble offrir peu de perspectives aux partenaires de négociation potentiels des États-Unis.

Les espoirs d’une résolution rapide de la crise commerciale pourraient également s’effondrer en raison de la conviction absolue de Trump sur le commerce – l’un des rares principes idéologiques constants de sa vie d’homme d’affaires et de politicien.

Ses idées ne semblent avoir de sens que selon sa propre logique interne et entrent en conflit avec la théorie économique acceptée, les avis des experts, voire la réalité.

La complexité des négociations commerciales auxquelles pourraient être confrontés les partenaires des États-Unis a également été mise en évidence lors de la rencontre entre Trump et Netanyahou.

Le Premier ministre israélien a présenté une proposition visant à éliminer le déficit commercial d’Israël avec les États-Unis – après que l’ami juré des États-Unis a été frappé par des droits de douane surprenants de 17 % la semaine dernière. Mais lorsqu’on lui a demandé s’il annulerait les droits de douane en retour, Trump a révélé son point de vue selon lequel même les alliés paient aux États-Unis. « Peut-être pas, peut-être pas. N’oubliez pas que nous aidons beaucoup Israël. Vous savez, nous donnons à Israël 4 milliards de dollars par an. C’est beaucoup. Toutes mes félicitations, d’ailleurs », a-t-il déclaré à son visiteur.

Invité à réagir à la proposition de l’Union européenne de supprimer les droits de douane sur les voitures et les produits industriels avec les États-Unis, Trump a laissé entendre que presque toute concession serait insuffisante. « L’UE a été très dure au fil des ans. Elle a été – je dis toujours – créée pour nuire gravement aux États-Unis sur le plan commercial », a-t-il déclaré.

Est-il possible de revitaliser la légendaire base industrielle américaine ?

À première vue, la stratégie de Trump vise à répondre à l’érosion des centres industriels américains due à la fuite des emplois à bas coûts vers l’étranger. Il n’est pas le premier président à tenter une telle démarche, et l’administration Biden a montré des signes de reprise du secteur manufacturier.

Il est indéniable que la mondialisation a causé des dommages à certains Américains, qui ont laissé des millions de personnes sans emploi.

Mais la vision de Trump concernant le retour des villes industrielles et de la production industrielle à grande échelle est-elle réaliste ?

Il a tenté d’expliquer son fonctionnement lundi.

« Il faut construire ce qu’on appelle une usine, développer son énergie, réaliser beaucoup de choses », a-t-il déclaré. Mais un projet aussi complexe prendrait une décennie ou plus – certainement plus que les quelques années qui lui restent à accomplir. Rien ne garantit que les chefs d’entreprise accepteront des investissements aussi massifs, compte tenu de la possibilité que la prochaine administration supprime les droits de douane. De plus, les usines nécessitent des investissements initiaux considérables, amortissables sur plusieurs années.

Les experts soulignent également que l’économie américaine moderne repose de plus en plus sur les services et le développement des hautes technologies. Il est difficile d’imaginer de nombreux Américains se précipiter pour des emplois à bas salaires dans l’industrie lourde ou les ateliers clandestins du textile. Et si c’était le cas, il est peu probable que les entreprises américaines puissent produire à un prix aussi bas que leurs concurrents étrangers.

Les politiques nécessaires à la mise en œuvre d’une telle vision pourraient engendrer des vulnérabilités immédiates pour l’économie.

C’est pourquoi certaines institutions financières de Wall Street renforcent leurs avertissements concernant une récession. Goldman Sachs, par exemple, a relevé lundi sa probabilité d’une telle éventualité de 35 % à 45 %.

Lael Brainard, ancienne vice-présidente de la Réserve fédérale, a déclaré à Jake Tapper de CNN que Trump avait créé la possibilité d’une « récession auto-infligée ».

« Les conséquences de cette trajectoire sont déjà visibles », a déclaré Brainard, ancienne haute fonctionnaire de l’administration Clinton. « Nous constatons que les comptes 401(k) des Américains ont été très gravement endommagés ces derniers jours, et il ne faudra pas longtemps avant qu’ils se rendent dans les magasins ou fassent leurs achats en ligne et constatent des surtaxes douanières pouvant atteindre 20 %… sur un iPhone ou une machine à laver. »

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, s’est arrêté lundi pour s’entretenir avec des journalistes devant son bureau au Capitole.

Avec CNN Anglais

Commentaires Facebook