Coups d’État : Régression démocratique en Afrique ?

Le côté spectaculaire des coups d’État, le dernier en date s’étant produit le 23 janvier au Burkina Faso, alimente une image négative de l’Afrique. Un continent où des dynamiques parfaitement contraires se trouvent pourtant à l’œuvre. La question des troisièmes mandats et les quatre putschs perpétrés ces deux dernières années donnent l’impression d’une régression, alors que des analyses plus nuancées s’imposent.

Par Sabine Cessou, 26 janvier 2022 in Le Monde Diplomatique

Quelles leçons tirer des coups d’État perpétrés en Afrique ? La soldatesque mécontente a arrêté le président en exercice du Burkina Faso, le 24 janvier dernier. Les mutineries militaires burkinabés avaient été annonciatrices, déjà, en 2013, du soulèvement populaire qui allait faire chuter Blaise Compaoré un an plus tard.

Ce nouveau putsch, motivé par l’incapacité des autorités à faire face aux violences djihadistes, rappelle que l’imbrication des militaires dans les élites politiques reste une donnée structurelle. Ce qui n’empêche pas leur influence d’aller en diminuant sur la durée, comme l’a rappelé dans Le Monde Njoya Tikum, coordinateur régional du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Afrique de l’Ouest et centrale.

D’autre part, la distinction entre deux types de putschs s’impose. D’un côté, on assiste à des coups « régressifs », où l’armée revient sur le devant de la scène, comme au Soudan, pour mettre fin à ce qu’elle considère comme l’incurie des civils, sans soutien de la population. De l’autre, des coups sinon « positifs », du moins salués et célébrés par la population comme de possibles avancées, même s’ils tournent mal par la suite. Au Burkina, un cap a été franchi : l’organisation de la société civile « Sauvons le Burkina », qui a manifesté le 25 janvier dans la rue son soutien aux putschistes, refuse de parler de coup d’État, préférant évoquer une « libération ».

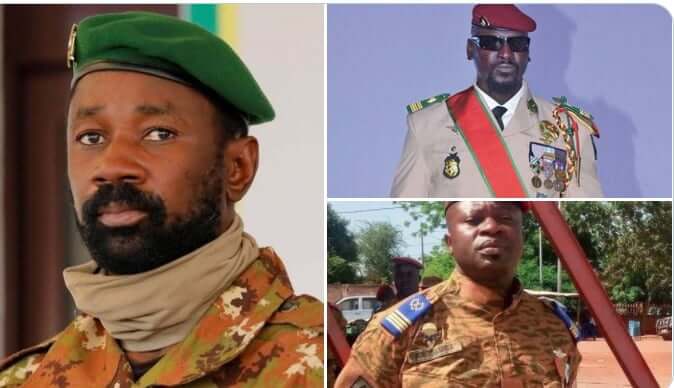

Après le duo Moussa Dadis Camara et Amadou Sanogo, applaudis à leur arrivée au pouvoir en Guinée (2008) et au Mali (2012), voici venu le temps d’Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya, auteurs en 2020 et 2021 de coups perpétrés pour mettre fin à la corruption et l’inertie… avec la promesse ultime de rendre le pouvoir aux civils.

Dans le cas du Mali se profilait, outre l’aggravation de la crise sécuritaire, la menace d’une succession dynastique — tendance désormais transversale en Afrique — avec la montée en grade de l’ancien député Karim Keïta, fils du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). Exilé en Côte d’Ivoire, il se trouve aujourd’hui sous le coup d’un mandat d’arrêt international dans une affaire de disparition d’un journaliste qui enquêtait sur lui.

La chute d’Alpha Condé en Guinée démontre que la prétendue solidarité « ethnique » n’a rien de mathématique.

En Guinée, après des décennies d’espoirs douchés quant à la transparence des élections et l’avènement de la démocratie, Alpha Condé a franchi une ligne rouge en briguant un troisième mandat, quitte à réprimer dans le sang. Pas moins de 200 morts ont été dénombrés dans les rangs des manifestants de l’opposition entre son élection dans des conditions contestées en 2010 et sa chute en septembre 2021.

Son choix de rester en fonction a profondément divisé son propre camp, où il a perdu des soutiens — dont celui d’une partie de l’armée, en majorité malinké comme lui. Condé a rejoint la petite cohorte des opposants historiques ayant semé le désordre en cherchant coûte que coûte à s’incruster au pouvoir, comme Abdoulaye Wade au Sénégal en 2011 (émeutes du 23 juin) et Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire (crise post-électorale de 2011). Sa chute démontre que la prétendue solidarité « ethnique » n’a rien de mathématique, en Guinée pas plus qu’ailleurs en Afrique.

Troisièmes mandats et « démocratie de l’angoisse »

Rien ne garantit non plus, dans des contextes où l’État représente le plus sûr moyen de s’enrichir rapidement, que des putschistes applaudis n’aient pas la même envie de s’accrocher à leurs fonctions. En Guinée, où aucun calendrier électoral n’est en vue, les partis politiques ont préconisé 18 mois maximum de transition, mais le flou autour de l’agenda de la junte suscite le doute. Un nouveau bras de fer pour obtenir des élections transparentes a déjà commencé.

Au Mali, Assimi Goïta s’est vu proposer par des « assises nationales » convoquées par sa junte de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans, au lieu d’organiser des élections en février 2022 comme prévu. D’où les sanctions drastiques imposées le 9 janvier 2022 par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), jugées iniques par une partie de l’opinion, et qui ont déjà pour effet d’inciter encore plus de Maliens à défendre leur junte.

Manifestement, la chute de Blaise Compaoré, emporté en octobre 2014 au Burkina Faso par un soulèvement populaire pour avoir voulu briguer un énième mandat n’a pas fait tache d’huile, comme les présidents à vie le redoutaient tant. Au contraire, une forme de régression se joue bel et bien, depuis le troisième mandat emporté par la force au Burundi en 2015 par Pierre Nkurunziza, au nez et à la barbe de la communauté internationale.

Les départs prévus au bout de deux mandats par les constitutions, comme celui de Mohamadou Issoufou au Niger en 2021, sont salués comme des évènements extraordinaires lorsqu’ils sont respectés. En revanche, le scénario de la succession dynastique qui a prévalu au Tchad après la mort d’Idriss Déby en avril 2021 (comme au Gabon et au Togo) ou celui du maintien au pouvoir par le truchement d’un troisième mandat, devenu légal après modification de la Constitution (Côte d’Ivoire, Togo, Rwanda, Congo), passe comme une lettre à la poste. Le directeur régional d’Amnesty International, Alioune Tine, a beau décrier depuis Dakar « une imposture intellectuelle qui dissimule de nouvelles formes de coups d’État constitutionnels et électoraux, générant instabilités et régressions », les institutions sous-régionales, continentales et internationales ferment les yeux.

Et ce, y compris en Afrique de l’Ouest, où la Cedeao pratique une politique du « deux poids, deux mesures ». Faure Gnassingbé, qui s’est imposé à la mort et la fin du long règne de son père Gnassingbé Eyadéma, projette ainsi de rester au pouvoir jusqu’en 2034, sans qu’aucune sanction ne pèse à l’encontre du Togo.

Bourrage d’urnes, Internet coupé, opposition muselée… Des élections se déroulent de la pire des manières, comme en Ouganda en janvier 2021, où Yoweri Museveni a remporté dans des conditions vivement contestées un sixième mandat avec 58 % des voix, sans que personne n’y trouve à redire, du moins dans la communauté internationale. Idem en Tanzanie, où John Mafuguli a glané en octobre 2020 un second mandat avec 84 % des voix, dans des conditions elles aussi très contestées. Depuis les années 2000 prévaut une sorte de « démocratie de l’angoisse », selon la formule de Gilles Yabi, à la tête du West Africa Think Tank (Wathi). Tout se fige lors des années électorales, tant sont craints de prévisibles crises et débordements.

Politique de l’autruche

À cet égard, les responsabilités sont partagées, comme l’a fait remarquer le diplomate américain Peter Pham. Cet ancien envoyé spécial des États-Unis dans le Sahel pointe du doigt le double échec relatif à « une vision panafricaine générale et [à] l’honnêteté de la communauté internationale. Les questions de troisième mandat contribuent à l’instabilité mais interviennent dans un contexte où les élections ont été contestées, où elles ne sont peut-être pas aussi légitimes que ce nous avons décrit, en tant que communauté internationale, dans notre précipitation et notre souhait d’aller de l’avant. »

La reconnaissance de régimes issus de processus électoraux frauduleux ralentit sans aucun doute l’évolution démocratique du continent. À tel point que les taux d’abstention — en République du Congo notamment — signalent le désintérêt des électeurs pour un exercice qui paraît joué d’avance. De son côté, l’opposant burundais Alexis Sinduhije, à la tête du seul parti politique du Burundi revendiquant une base non ethnique, très durement réprimé après le coup de force électoral de 2015 (plus de 2 000 morts), se demande « quel numéro composer pour la communauté internationale. Il n’y a pas d’abonnés prêts à écouter ».

En 2022, c’est au tour du Kenya d’appréhender sa prochaine présidentielle, même si Uhuru Kenyatta, 60 ans, fils du père de l’indépendance Jomo Kenyatta, devrait respecter la limitation des mandats et se retirer. Son vice-président William Ruto est crédité d’une nette longueur d’avance dans les sondages face à Raila Odinga, 77 ans. Cet autre « fils de » signale une certaine mainmise des élites et le difficile renouvellement de la classe politique, qui pénalisent de nombreux pays, sur fond de considérations invariablement « ethniques ». Le père de Raila Odinga fut le premier vice-président de la République du Kenya indépendant. Il est considéré comme le chef de file du peuple luo (10,7 % de la population selon le CIA World Factbook) face aux Kikuyus, l’ethnie majoritaire (17 % de la population).

Des démocraties en construction, avec ou sans alternance

Les forces centripètes à l’œuvre dans certains pays, où les avancées se font et se défont de manière chaotique, n’empêchent pas des forces centrifuges de consolider la démocratie ailleurs. À travers le continent, des alternances pacifiques se multiplient aussi. Une bonne nouvelle en soi, qui correspond à une large aspiration des électeurs, même si elle ne fait pas les gros titres. Le pouvoir exécutif change non seulement de mains, mais aussi de parti du Cap-Vert à l’île Maurice, en passant par le Sénégal, le Ghana, le Bénin et l’Éthiopie – avant que les rivalités politico-ethniques ne mènent à l’actuelle guerre civile.

Au Nigeria, où Olusegun Obasanjo a su résister de manière exemplaire à la pression de son clan pour briguer un troisième mandat, Mohammed Buhari, ancien putschiste revenu sous l’habit de civil en 2015, n’est pas de la même famille politique que ses trois prédécesseurs. Le même scénario a prévalu en Zambie, avec l’élection en août 2021 de Hakainde Hichilema, issu du Parti unifié pour le développement national (UPND, libéral) après trois présidents du Front patriotique (PF, socialiste).

De son côté, la République démocratique du Congo (RDC) a inventé début 2019 une troisième voie originale pour accoucher d’une alternance, la première de son histoire mouvementée : la « solution négociée » entre un président sortant peu enclin à quitter son poste et un candidat de l’opposition, quitte à falsifier les résultats des élections. Joseph Kabila a accepté de passer la main à la suite d’un accord politique qui lui était favorable avec Félix Tshisekedi (déclaré vainqueur avec 38 % des voix), au détriment d’un autre candidat qui s’est déclaré lui aussi vainqueur, Martin Fayulu (crédité de 34 % des voix, alors qu’il en revendique 61 %, et qu’une enquête conjointe de TV5Monde, RFI, du Financial Times et du Groupe d’études sur le Congo lui donne raison). L’essentiel étant que Joseph Kabila, au pouvoir depuis la mort de son père en 2001, s’en aille enfin, « l’arrangement » en vue d’une alternance pacifique a été accepté, y compris par la communauté internationale.

À noter, enfin, cet angle mort des analyses sur l’Afrique : dans nombre de pays, où la limite de deux mandats présidentiels successifs est respectée, la démocratie existe certes, mais sans alternance. Le pouvoir reste invariablement aux mains du même appareil politique. Des partis États comme le Botswana Democratic Party (BDP), fondé par Seretse Khama et au pouvoir depuis l’indépendance en 1966, ou le Chama cha Mapinduzi (CCM, « parti de la révolution ») de Julius Nyerere en Tanzanie dominent la vie politique.

Il en va de même pour nombre d’anciens mouvements de libération nationale, en Algérie comme en Afrique australe (ZANU-PF au Zimbabwe, ANC en Afrique du Sud, MPLA en Angola, SWAPO en Namibie, Frelimo au Mozambique). L’essentiel de la vie politique se joue à l’intérieur de ces partis, où des factions rivales font office d’opposition. Les présidents changent, pas forcément le système. Celui-ci peut pourrir de l’intérieur, comme on l’a vu en Afrique du Sud, où le « clan Zuma » a fait des dégâts.

Des émeutes, les plus violentes depuis la fin de l’apartheid, ont touché en juillet 2021 les fiefs de Jacob Zuma, dans les provinces de Gauteng et du Kwazulu Natal, lors de l’arrestation de cet ancien président traduit en justice pour corruption. Faut-il y voir une régression ? Ou au contraire une avancée dans un processus souvent prédit, mais jamais réalisé, aboutissant à une scission de l’ANC ? Dans l’une des démocraties les plus vibrantes du continent, dotée de réels contre-pouvoirs (opinion publique, presse, syndicats, justice), de profondes luttes de pouvoir internes minent le plus vieux parti politique africain.

Sabine Cessou

Commentaires Facebook