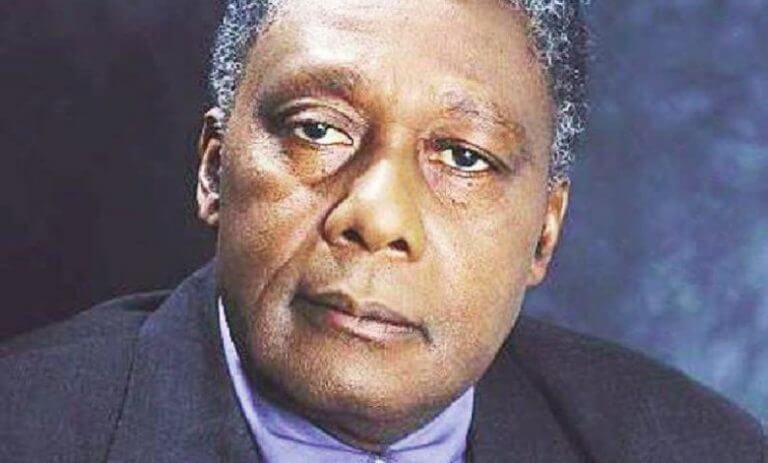

20 ans qu’il s’en est allé dans l’autre monde. 20 ans qu’il rendait l’âme et les armes à l’hôpital général de Douala, celui de Yaoundé ne disposant pas de dialyse qui puisse soigner l’insuffisance hépatique et rénale dont il souffrait. Jour triste que ce 7 octobre 2001. J’eusse aimé être là pour voir enfin son visage et lui dire adieu mais, depuis un an, j’avais déjà quitté la ville et le pays. Ce pays qu’il aimait tant mais où “les pères des indépendances sont devenus fous, les gens compétents se sont exilés, la justice et la démocratie sont truquées, la mémoire des martyrs est enterrée” (cf. ‘L’histoire du fou’, Paris, Julliard, 1994). Il y était revenu en 1991 après 32 années d’exil en France parce qu’il souffrait de se sentir hors lieu (out of place), pour reprendre la formule d’Edward Said, parce qu’il voulait apporter sa modeste pierre à la construction de l’édifice. En effet, dès qu’il posa ses valises au Cameroun, il ouvrit (avec son épouse française Odile Tobner) la librairie des peuples noirs, se lança dans la culture des tomates et l’élevage des porcs dans son village, écrivait régulièrement dans les journaux proches de l’opposition pour dénoncer aussi bien les dérives du régime Biya que la résignation qui poussait la population à noyer ses soucis dans l’alcool et le sexe.

C’est dans les années 1950 que Mongo Beti (l’enfant beti) commença à évoquer les problèmes du pays. Ceux qui ont lu ‘Ville cruelle’ comprendront aisément de quoi nous sommes en train de parler. Publié en 1954 par Présence Africaine du Sénégalais Alioune Diop sous le pseudonyme d’Eza Boto, le roman nous fait voir les abus et exactions que subissaient les Noirs pendant la colonisation. On y découvre vite que Banda, le héros, rejette cette société où les Blancs ont plus de privilèges que les Noirs et font ce que bon leur semble, où justice n’est pas rendue au Noir quand il est spolié ou insulté par le Blanc, où le prêtre blanc dénonce le Noir qui la veille est venu confesser le tort qu’il a causé à son patron blanc. Mais on y admire aussi la solidarité des Africains : d’abord, celle des cinq femmes qui aident Banda à porter son cacao jusqu’en ville et qui rendent visite à sa mère à Bamila pendant son emprisonnement ; ensuite, celle des ouvriers qui se mettent ensemble pour donner une correction au patron blanc qui refusa de payer leur salaire. On est surtout heureux et fier de voir Banda tenir tête aux contrôleurs, même si ces derniers finissent par voler son cacao.

Mongo Beti reviendra à la charge en 1956 avec ‘Le pauvre Christ de Bomba’ que l’on peut considérer comme une description satirique du monde missionnaire et colonial à travers les mésaventures du Révérend Père Supérieur Drumont. Celui-ci voulait “civiliser” et évangéliser les Africains, croyait que ces derniers étaient acquis à sa cause, se prenait pour un Messie, mais le RPS ne réussira pas sa “mission” et c’est le cuisinier Zacharie qui lui donnera les raisons de son échec : “Les premiers d’entre nous qui sont accourus à votre religion, y sont venus comme à une révélation, une école où ils acquerraient la révélation de votre secret, le secret de votre force, la force de vos avions, de vos chemins de fer, est-ce que je sais, moi… le secret de votre mystère, quoi ! Au lieu de cela, vous vous êtes mis à leur parler de Dieu, de l’âme, de la vie éternelle, etc. Est-ce que vous vous imaginez qu’ils ne connaissaient pas déjà tout cela avant, bien avant votre arrivée ? Ma foi, ils ont eu l’impression que vous leur cachiez quelque chose. Plus tard, ils s’aperçurent qu’avec de l’argent ils pouvaient se procurer bien des choses, et par exemple des phonographes, des automobiles, et un jour peut-être des avions. […] Voilà la vérité, Père ; le reste, ce n’est que des histoires.” Mongo Beti défend ainsi l’idée que le missionnaire ne fut ni “civilisateur” ni “évangélisateur” mais auxiliaire ou complice du colon dans certains pays africains, ce que résume bien Fabien Eboussi Boulaga quand il écrit :“Pour différentes l’une de l’autre qu’elles soient, l’évangélisation et la colonisation ne s’opposent pas, elles s’accordent même sur la tâche de redressement de l’homme arriéré et déchu et elles ne se distinguent que comme deux faces d’une même pièce de monnaie. En somme, chacun s’est servi de l’autre, chacun gardant son but propre. Mais ce fut au détriment des Africains.” (cf. À Contretemps. L’enjeu de Dieu en Afrique’, Paris, Karthala, 1991, p. 121)

Le romancier camerounais était comme obsédé par le “devoir d’être toujours aux côtés des humiliés qui luttent” (Che Guevara) et de faire entendre leur cri. Une obsession qui le rendait sévère vis-à-vis du Guinéen Camara Laye qui, à ses yeux, parlait peu des souffrances des peuples africains. Il l’accusait notamment de “se complaire dans l’anodin et surtout le pittoresque le plus facile […], d’ériger le poncif en procédé d’art, de s’acharner à montrer une image stéréotypée de l’Afrique et des Africains : univers idyllique, optimisme de grands enfants, fêtes stupidement interminables” (André Djiffack, ‘Mongo Beti, le Rebelle’, vol I, Paris, Gallimard, 2007, pp. 17-18). Parce que “la réalité actuelle de l’Afrique noire, sa seule réalité profonde, c’est avant tout la colonisation et ses méfaits”, Mongo Beti ne pouvait que se dresser contre la colonisation. ‘Main basse sur le Cameroun, autopsie d’une décolonisation’ (Paris, Maspero, 1972) lui en fournira l’occasion. Mais l’essai, qui fustige la dictature d’Ahmadou Ahidjo et le contrôle des pays africains par la France malgré les “indépendances” de 1960, est aussitôt censuré par un arrêté du ministre de l’Intérieur français, Raymond Marcellin, sous la pression du gouvernement camerounais. C’est en 1976 que l’auteur et l’éditeur obtiendront l’annulation de l’arrêté d’interdiction.

Deux ans plus tard, Mongo Beti met sur le marché ‘Peuples Noirs, Peuples africains’. La revue bimestrielle, où publiera l’exilé Laurent Gbagbo, paraîtra jusqu’en 1991. Farouchement opposé aux ingérences étrangères en Afrique, à l’influence de Jacques Foccart sur certains dirigeants africains, à la coopération franco-africaine, “une vaste escroquerie qui ne profite qu’à la France”, à la francophonie qui, pour lui, est “une institution pernicieuse et destructrice”, Alexandre Biyidi Awala n’en fustige pas moins Ahidjo que Paris juge plus accommodant que les leaders nationalistes de l’Union des populations du Cameroun (UPC). Il n’est pas plus tendre avec Paul Biya, “une créature de François Mitterrand et un chef d’État fantôme sous lequel la justice est devenue une farce permanente et sinistre”.

Après lecture de ‘Ville cruelle’, de ‘Le pauvre Christ de Bomba’ et d’autres ouvrages, il est difficile de ne pas penser avec André Djiffack qu’il y a chez Mongo Beti “comme un mélange de Socrate par l’élévation de l’esprit, de Voltaire par l’effronterie à l’égard des pouvoirs institués, de Sartre par le militantisme impertinent et de Césaire par la lutte anticoloniale en vue de l’émancipation du monde noir” (cf. ‘Mongo Beti le Rebelle’ pp. 17-18), difficile de ne pas tomber sous le charme de “ce Prométhée camerounais qui nous lègue le feu” (Boniface Mongo Mboussa).

Qu’est devenu le feu de la justice, de la liberté et de la vérité légué par Mongo Beti ? Qu’avons-nous fait de son héritage ? L’Afrique digne et debout honorera-t-elle un jour cet écrivain qui était à la fois un empêcheur de tourner en rond et un géant de la pensée et de l’écriture ?

Jean-Claude DJEREKE

Commentaires Facebook