Débat houleux sur la nationalité ivoirienne

Hubert Oulaye ramène Bacongo sur terre

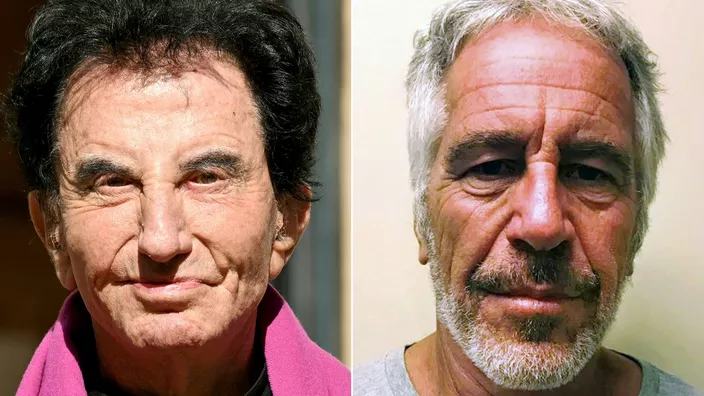

Dans un texte paru récemment dans la presse, destiné à justifier le projet de réforme de la nationalité ivoirienne, entrepris par le pouvoir en place, le ministre Coulibaly Ibrahim Bacongo, dans un langage sans nuances et très assuré, a procédé à diverses affirmations dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles nécessitent un sérieux réajustement. C’est en ces termes que le professeur de droit et ex-ministre Hubert Oulaye introduit sa réaction.

La thèse du ministre Cissé Ibrahim Bacongo : tous les étrangers-résidents en 1960 sont des Ivoiriens d’origine

Mr. Cissé Ibrahim Bacongo, ministre de l’Enseignement supérieur

Tour à tour, le ministre responsable des affaires juridiques du RDR, et certainement théoricien des thèses sur la nationalité, défendues depuis le début de la rébellion par ce parti politique, fustige les intellectuels ivoiriens « de tout bord et de tout acabit », les théoriciens de l’ivoirité, sans oublier au passage les législateurs ivoiriens de 1960 (gouvernement et Assemblée nationale). Tous sont qualifiés par lui, d’ethnocentristes, de tribalistes… de la nationalité.

Leur crime consiste, pour les uns (les légistes de 1961), à n’avoir pas inclus dans le Code de la nationalité du 14 décembre 1961, les étrangers présents en Côte d’Ivoire avant 1960, au nombre des personnes qualifiées d’Ivoiriens à titre d’origine. Pour les seconds (les intellectuels ainsi que les théoriciens de l’ivoirité), d’avoir justifié cette position du législateur, en soutenant que sont Ivoiriens à titre d’origine, les personnes membres des 60 ethno-groupes linguistiques, vivant depuis des siècles dans les limites de l’espace géographique constituant le territoire de la Côte d’Ivoire indépendante.

Malgré le fait que le législateur ivoirien, à l’instar de tous les pays de la sous- région, ait ouvert dans le Code de 1961, une option de nationalité par naturalisation à des conditions très avantageuses, au profit des étrangers résidents, le ministre Cissé Ibrahim Bacongo (CIB), établissant son diagnostic de la crise ivoirienne, soutient que c’est ce problème, qui prévaut depuis 1961, et qui est à la base de la rébellion de 2002. Il ajoute que lors des discussions de Linas-Marcoussis (15-23 janvier 2003), suite à l’évocation par lui de cette question, un des participants aurait considéré, qu’il avait « touché le coeur » de la question de la nationalité. Mais, il a l’honnêteté de reconnaître que la Table ronde, n’a pas partagé cette opinion personnelle, puisque les solutions retenues à Marcoussis, pour ce qui a été considéré comme étant de vrais problèmes, ont trait non pas à l’attribution de la nationalité ivoirienne d’origine aux étrangers résidents, mais à la naturalisation « facilitée», des enfants mineurs nés avant 1972, de parents tous deux étrangers, ainsi que des étrangers vivant en Côte d’Ivoire avant 1960, qui souhaitent devenir ivoiriens.

Au soutien de sa thèse, qui pourrait être qualifiée de thèse de «l’ivoirité » de tous les étrangers présents en Côte d’Ivoire au moment de l’indépendance en 1960, il affirme « avec insistance », qu’ « avant l’indépendance, toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien, qu’elles y soient nées ou qu’elles soient venues d’autres pays pour y résider, étaient soit de nationalité française, soit de la nationalité de pays étrangers indépendants ». Pour lui, les personnes originaires des territoires coloniaux français de l’AOF, donc non souverains, du Niger, du Dahomey (Bénin), de la Haute Volta (Burkina Faso), du Sénégal, du Mali, de la Guinée qu’il appelle « les allochtones », de même que les originaires de la Côte d’Ivoire qu’il désigne comme «les autochtones », présentes ou résidentes en Côte d’Ivoire, sont toutes des Ivoiriens à titre d’origine, parce que toutes, de nationalité française avant 1960 et présentes au moment où naissaient l’Etat de Côte d’Ivoire et la nationalité ivoirienne.

Curieux raisonnement, qui reconnaît bien que ces personnes ne sont pas originaires de la Côte d’Ivoire, mais des pays limitrophes ; qu’elles ont la nationalité française, et qu’il revient à leurs territoires d’origine s’ils deviennent indépendants, de leur conférer leur nationalité ; mais qui soutient cependant, que la Côte d’Ivoire étant devenue indépendante, ils doivent être considérés comme des Ivoiriens à titre d’origine, simplement du fait qu’elles y résidaient.

En n’adoptant pas une solution conforme à cette thèse en 1961, le législateur ivoirien aurait fait le lit à la crise de nationalité, un mal qui, selon CIB, minerait la Côte d’Ivoire depuis cette date et qui a débouché sur la rébellion en 2002.

Pour lui donc, le mal ainsi diagnostiqué, la seule thérapie possible, autour de laquelle toute la Côte d’Ivoire devrait s’accorder pour que la paix s’installe dans le pays, serait la «judicieuse solution sénégalaise », esquissée par le juge Kéba M’baye à la Table ronde de Linas-Marcoussis, celle de la«possession d’Etat » ! Dans le cas contraire, si les Ivoiriens refusent de considérer les étrangers résidents avant 1960 comme des Ivoiriens d’origine, il n’y aura pas de paix.

La thèse du ministre Cissé Bacongo est irrecevable

En réponse au ministre Bacongo, l’on dira que le RDR a mené et continue de mener une guerre infondée contre les Ivoiriens, parce que la thèse défendue, à savoir « l’ivoirité des étrangers résidents en 1960 », n’a ni fondement juridique, ni historique. (1°). Ensuite, le diagnostic du mal dont souffre la Côte d’Ivoire, est faux. Le mal dont souffre la Côte d’Ivoire, n’est pas la crise de nationalité dont parle le ministre CIB, mais plutôt, l’instrumentalisation politique des étrangers, depuis les frustrations liées à l’institution de la carte de séjour par Alassane Ouattara en 1990 (2°). En conséquence, en soulevant un faux problème de nationalité, et en posant un diagnostic également faussé, la solution retenue pour guérir le mal, ne pouvait être un bon remède (3°). En effet, contrairement à ce qui est avancé par le ministre CIB, ce n’est pas au moyen de la solution juridique de la « possession d’Etat », que le Code sénégalais de la nationalité a réglé la situation des étrangers résidant au Sénégal au moment de l’indépendance. A la vérité, la bonne méthode dans une matière aussi sensible que la question de la nationalité, commence d’abord par quitter le chemin du jugement unilatéral, pour mettre tous les Ivoiriens d’accord sur le bon diagnostic, et ensuite rechercher, ensemble, une solution consensuelle dans un contexte d’apaisement (4°).

1°- La thèse de «l’ivoirité» des étrangers-résidents avant l’indépendance, est sans fondement.

La première critique de cette thèse, porte sur son appréhension insuffisante de la notion de nationalité, qu’elle réduit au seul élément de la présence ou de la résidence de l’individu sur le territoire.

Contrairement à ce que pense CIB, la notion de nationalité est plus complexe. Elle combine deux éléments fondamentaux, le lien juridique entre l’Etat national et l’individu d’une part, et d’autre part, le lien socioaffectif (race, ethnie, tribu, religion, histoire, territoire…), existant entre l’individu et la communauté humaine qui constitue la population sur laquelle, l’Etat national exerce sa souveraineté personnelle. Sur les deux aspects indissociables, l’accord existe même si, en fonction des circonstances, l’un peut l’emporter, mais sans jamais pouvoir effacer l’autre. L’on se contentera sur ce point de renvoyer le ministre CIB, à la définition qui fait autorité en matière de nationalité, qui émane de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, dans sa décision relative à l’affaire Nottebohm, en 1955 :

« la nationalité est un lien juridique, ayant à sa base, un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs ; elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l’autorité, est en fait rattaché à la population de l’Etat qui la lui confère, plus qu’à celle de tout autre Etat».

La leçon d’une telle jurisprudence, est que l’octroi de la nationalité doit reposer sur des faits sociaux tangibles de rattachement à un Etat et non pas sur le seul fait de la présence ou résidence sur un territoire, comme le soutient le ministre CIB.

La deuxième critique, porte sur la non prise en compte du rôle et de l’effet limité du critère de la présence ou de la résidence, dans le droit et la pratique des Etats en matière de nationalité.

Le critère de la résidence est déterminant mais non décisif.

Généralement, le critère de la présence sur le territoire, est destiné à distinguer les personnes qui historiquement y sont établies et pour lesquelles, cet espace géographique constitue le cadre de vie naturel ou habituel (résidence habituelle) à l’exclusion de tout autre, des autres personnes y vivant mais dont la présence est liée à des circonstances telles, que l’on peut qualifier celle-ci de passagère, d’occasionnelle, même si elle se prolonge dans le temps (profession, asile politique, tourisme…).

Le Protocole de la CEDEAO (29 mai 1979) relatif à la libre circulation des personnes et des biens, décline en son article 2, plusieurs modes de présence des personnes sur le territoire d’un Etat non national : l’entrée et le séjour de moins de 90 jours ; la résidence (séjour de plus de 90 jours, mais non définitif) ; l’établissement (en principe définitif).

Ces distinctions soulignent que les raisons et la durée de présence sur le territoire, ne sont pas uniformes. Ils ne peuvent revêtir en conséquence, ni la même importance ni recevoir un régime juridique identique, qu’il s’agisse d’une visite ou d’une résidence. Dans la pratique en matière de nationalité, les Etats prennent en considération, une durée de présence matérialisée par une résidence dans le pays, allant de 5 ans (Côte d’Ivoire), à 10 ans (Burkina Faso) voir 15 ans (Tchad).

Cette exigence de temps minimal de présence, est destinée à permettre au demandeur de nationalité, de prendre une option en parfaite connaissance du milieu social auquel il veut désormais s’attacher. Mais aussi, elle fournit à l’autorité de décision, un temps suffisant d’appréciation de la volonté réelle de l’impétrant de s’intégrer à la communauté d’accueil. Dans cette optique, la présence ou la résidence, ne peut être ramenée à un simple passage ou une brève présence sur le territoire. Cette exigence a donc une fonction à la fois probante et utilitaire.

Cependant, le fait et le temps de présence sur le territoire ne sont jamais les seuls éléments pertinents dans l’octroi de la nationalité, même s’ils paraissent déterminants. A eux s’ajoutent toujours, des conditions de moralité, de santé et surtout la volonté effective et non équivoque d’intégration à la communauté d’accueil, dont la première manifestation est la demande formelle de naturalisation. C’est de l’addition de ces faisceaux d’éléments, que l’autorité tire la motivation de sa décision d’octroyer ou non la nationalité.

La thèse critiquée, défendue par le ministre Bacongo, ne prend pas en considération, ces éléments additionnels exigés en matière de nationalité par les Etats. Elle les ignore sans en donner les raisons.

Mais c’est surtout par la non-prise en compte de l’effet juridique limité du critère de la résidence, ou de la présence, en matière de nationalité, que la thèse pèche le plus.

La présence ou la résidence n’efface pas l’origine territoriale ou nationale de l’étranger.

Le temps passé à l’étranger n’a aucun effet sur la nationalité. Un individu peut décider de vivre à l’étranger, sans limitation de durée, cette situation n’affecte nullement son lien de rattachement avec son Etat national. C’est le cas pour les immigrés et les réfugiés partout dans le monde. Ils conservent leur nationalité d’origine en dépit de l’éloignement prolongé, volontaire ou involontaire. Aucune loi nationale, ni règle de droit international, ne prescrivent la perte de la nationalité, comme sanction d’un séjour excessivement prolongé hors du territoire national. La nationalité ne se perd pas par désuétude, elle est intemporelle et demeure valide, sauf renoncement express du national, suite à une naturalisation, à lui accordée, mais interdisant la double nationalité, ou suite à une déchéance prononcée par les autorités de son Etat national.

A cet égard, quelle est la situation des personnes non originaires du territoire colonial de la Côte d’Ivoire, mais présentes ou résidentes en 1960 à l’accession à l’indépendance ?

On trouve présentes en Côte d’Ivoire, avant l’indépendance, quatre catégories de personnes : les ressortissants français, les ressortissants de pays étrangers, les ressortissants de l’Afrique Occidentale Française (AOF) qui se divisent en originaires du territoire colonial de Côte d’Ivoire et originaires des autres territoires membres.

Les personnes originaires de la France métropolitaine et des autres pays étrangers sont les nationaux de leurs Etats d’origine, lesquels leur reconnaissaient cette qualité, et exerçaient sur elles, leur souveraineté personnelle. Il n’était juridiquement pas possible à la Côte d’Ivoire, ni admissible, sous le seul prétexte de son accession à l’indépendance, de transformer les nationaux de ces pays, en nationaux ivoiriens, sans l’accord de leurs Etats et sans celui des personnes concernées. Tout au plus, la Côte d’Ivoire ne pouvait que leur offrir l’option, et leur laisser le soin de décider eux-mêmes. C’est ce qu’elle a fait.

S’agissant des personnes originaires des territoires coloniaux français présentes en Côte d’Ivoire, leur situation est moins simple qu’il n’y paraît.

A ce propos, il convient d’abord de rétablir la réalité. Ecrire que, les personnes originaires des territoires coloniaux avaient toutes la nationalité française, du seul fait, que ces territoires étaient considérés comme des extensions de la France métropolitaine, ne rend pas totalement compte de la réalité. En vérité, seules étaient pleinement françaises, les personnes originaires de la métropole. Quant aux originaires des territoires coloniaux, leurs statuts différaient d’une colonie à l’autre.

S’agissant des ressortissants des territoires coloniaux français d’Afrique noire, ils étaient des sujets français. C’est l’ordonnance du 19 octobre 1945 relatif au Code de la nationalité, qui pose le principe de la reconnaissance de la nationalité française aux habitants des territoires annexés par la France. Cette qualité était plus formelle qu’effective, car ceux-ci restaient soumis à leur statut coutumier local, et les droits politiques reconnus aux Français métropolitains ne leur étaient pas applicables. Dans chaque territoire, des textes permettaient par des décisions individuelles, décrets ou jugements, de leur conférer des droits de citoyens français. S’ils remplissaient les conditions (diplômes, service dans l’armée française…), ils pouvaient se voir conférer le statut de citoyen. Cependant, même dans ces cas, le statut de citoyen français n’était pas, en tous points, assimilable à la nationalité française.

Pour la bonne gestion de ses colonies, la France pratiquait en fonction de ses besoins d’administration, la mobilité des cadres africains à sa disposition, au sein des territoires constituant l’AOF et l’AEF. L’administration coloniale distinguait les fonctionnaires du cadre local de ceux du cadre AOF, avant les indépendances.

A l’intérieur de l’AOF, on distinguait aussi les ressortissants de chaque pays ou territoire. C’est ainsi que concernant l’AOF, des cadres originaires des territoires coloniaux du Mali, de la Haute Volta (Burkina Faso) ou du Dahomey (Bénin), étaient affectés en postes au Niger, en Côte d’Ivoire ou vice-versa. Ainsi, s’explique par exemple, la présence de nombreux cadres béninois, sénégalais, voltaïques (burkinabè)…, en Côte d’Ivoire au moment de l’indépendance. De même, des travailleurs manuels, généralement voltaïques (burkinabè), ont été engagés en Côte d’Ivoire, dans des travaux d’intérêt colonial. Telle est la justification de leur présence en Côte d’Ivoire.

Mais toutes ces personnes, qui pour les raisons ci-dessus exposées, étaient présentes en Côte d’Ivoire au moment de son accession à l’indépendance, avaient bien un territoire colonial d’origine et de rattachement social. Leur présence en Côte d’Ivoire, était purement circonstancielle et temporaire, puisque ces derniers conservaient leurs attaches socio-culturelles, avec ces territoires.

L’indépendance de la Côte d’Ivoire, n’a pas détruit le lien de rattachement entre la France métropolitaine et les ressortissants des autres territoires coloniaux, présents sur le territoire ivoirien.

L’une des erreurs substantielles de la thèse du ministre CIB, est d’inférer du fait de son accession à la souveraineté, la subrogation au profit de la Côte d’Ivoire des compétences dont jouissait la France sur ses ex-territoires coloniaux de l’AOF et partant sur leurs ressortissants. En fait comme en droit cela n’est pas vrai.

Le lien de rattachement entre les personnes originaires de ses territoires coloniaux et la France métropolitaine, était fondé sur le fait colonial (conquête coloniale, administration coloniale…), qui faisait d’elles des sujets directs de la France ou des citoyens de l’Union ou de la Communauté française. Ce lien colonial de rattachement n’existe pas en revanche, entre chacun des territoires coloniaux et tous les ressortissants de l’ensemble desdits territoires.

La Côte d’Ivoire, en accédant à la souveraineté internationale, n’est pas devenue un Etat colonial en lieu et place de la France, ayant dans son ressort territorial, le Mali, la Haute Volta, le Niger…, et disposant de droits sur leurs ressortissants. Ainsi, contrairement à la France coloniale, qui pouvait réquisitionner des travailleurs dans n’importe lequel de ses territoires pour effectuer des travaux «forcés » dans d’autres territoires, la Côte d’Ivoire indépendante, ne pouvait en faire autant. Elle ne pouvait réquisitionner, que ses seuls nationaux, à l’exclusion des ressortissants des autres territoires coloniaux.

En d’autres termes, l’indépendance ne donnait aucun titre, ni compétence personnelle à la Côte d’Ivoire, à l’égard des ressortissants des autres territoires ou pays, à fortiori, celui de les naturaliser par décision unilatérale. Aucun des autres territoires ex-colonies devenus indépendants ne l’a fait.

Aucun Etat membre de l’AOF devenu souverain, n’a attribué aux étrangers-résidents sur son territoire avant l’indépendance, sa nationalité à titre de nationalité d’origine.

Le ministre CIB, expose que pour pouvoir attribuer sa nationalité, l’Etat, non seulement doit exister, mais il doit être souverain et indépendant. Il poursuit en disant, s’agissant des territoires coloniaux français, qu’étant dépourvus de la personnalité juridique internationale, ils étaient dans l’incapacité juridique d’attribuer leur nationalité à leurs ressortissants résidant en Côte d’Ivoire en 1960, lesquels, selon lui, avaient tous la nationalité française. Il conclut, qu’il incombait à la Côte d’Ivoire de leur conférer sa nationalité à titre d’origine.

L’argument ci-dessus évoqué, selon lequel ces étrangers africains étaient issus de territoires coloniaux n’ayant pas le statut d’Etats indépendants donc souverains, en mesure de leur attribuer leur nationalité, n’est pas non plus pertinent. La plupart des territoires concernés sont tous devenus indépendants dans la même période que la Côte d’Ivoire et même bien avant cette dernière.

En effet, concernant l’AOF, un seul territoire a pris son indépendance après celle de la Côte d’Ivoire intervenue le 7 août 1960, c’est la Mauritanie, le 28 novembre 1960. Tous les autres territoires le sont devenus avant la Côte d’Ivoire : le Sénégal et le Mali, le 20 juin 1960 ; le Dahomey (Bénin), le 1er août 1960 ; le Niger, le 3 août 1960 ; la Haute-Volta (Burkina Faso), le 5 août 1960. A ces pays on pourrait ajouter, la Guinée (2 octobre 1958), et le Togo (27 avril 1960). Par conséquent, l’argument selon lequel, les étrangers présents en Côte d’Ivoire, étaient ressortissants de territoires non étatiques et indépendants, tombe de lui-même.

En outre, le Code de nationalité ivoirien a été adopté le 14 décembre 1961, c’est-à-dire plus d’une année après l’accession à l’indépendance de tous ces pays.

Enfin, il suffit de se référer aux différents Codes de la nationalité, adoptés par les pays africains et particulièrement par les pays francophones précités, au moment de leurs indépendances, pour être édifié sur l’inanité de la thèse défendue.

Aucun pays indépendant dans la sous-région n’a fait des étrangers résidents des nationaux à titre d’origine.

Aucun des Codes de ces pays ne comporte une disposition, attribuant automatiquement la nationalité de son pays, à titre d’origine, à toutes les personnes résidant sur le territoire avant leur accession à l’indépendance. Tous en revanche, contiennent des dispositions prévoyant une option de naturalisation de cette catégorie de personnes, mais à leur demande.

Le Code malien de la nationalité (loi n°62-18 du 3 février 1962, modifiée par la loi n°95-70 du 25 août 1995), en son article 75 dispose : «Jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la publication du présent Code, tout individu même né à l’étranger, ayant sa résidence habituelle au Mali, peut opter pour la nationalité malienne par déclaration… L’autorité compétente doit refuser de recevoir la déclaration si elle n’est pas assortie d’un acte de soumission par lequel le déclarant s’engage à se comporter en tout comme un digne et loyal citoyen de la République du Mali et à élever ses enfants dans cet esprit, et si la demande n’est pas soutenue d’une attestation présentée en personne par 2 citoyens maliens certifiant sur l’honneur, que le déclarant a donné des gages d’assimilation et de sens national ».

Concernant le Niger, le Code de la nationalité (loi n° 1961-26 du 12 juillet 1961) prévoit en son article 54 que : «Peuvent opter pour la nationalité nigérienne, les individus qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, exercent depuis plus de 10 ans, un emploi public ou une profession libérale, régie par un texte réglementaire nigérien ». En son article 55 : «Peuvent opter pour la nationalité nigérienne, toute personne originaire de l’un des Etats issus des anciens groupes de territoires de l’AOF et de l’AEF, du Togo, du Cameroun, de Madagascar, qui à la date d’entrée en vigueur du présent texte, a sa résidence habituelle au Niger». Cependant, les options ci-dessus, «doivent être exercées dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Au Burkina Faso, l’article 163 du Code de la nationalité (loi du 3 septembre 1992), accorde la nationalité à l’étranger ou à l’apatride à la condition d’avoir résidé 10 ans dans le pays au moment où il présente sa demande. Aucune des dispositions relatives à la nationalité à titre d’origine, ne prend en compte les étrangers présents en 1960.

Au Sénégal, l’article 29 du Code de nationalité, offre aux personnes originaires de l’un des Etats issus des territoires de l’AOF et de l’AEF, du Togo, du Cameroun et de Madagascar, ainsi qu’aux originaires des territoires limitrophes, l’option de la nationalité sénégalaise, à condition qu’à la date d’entrée en vigueur du Code, ils aient leur résidence habituelle au Sénégal. L’option offerte courait dans un délai de trois mois (article 30) tandis que l’article 12 alinéa 3 précise que «Par résidence habituelle, il faut entendre l’établissement à demeure sur le territoire de la République, sans esprit de fixation ultérieure dans un autre Etat ».

Ainsi, aucun Code de la nationalité des Etats francophones d’Afrique de l’ouest ayant accédé à l’indépendance en 1960, ne qualifie les étrangers-résidents sur leur territoire à cette époque comme des nationaux à titre d’origine. Tous sans exception y compris le Sénégal, leur ont proposé des options fondées sur la résidence, dans des délais limités.

Certes des dispositions sur la possession d’état sont prévues dans certains pays, tels le Sénégal (article 1er alinéa 2), le Mali (article 68), mais elles ne sont pas destinées à régler la situation des étrangers résidant avant l’indépendance sur ces territoires, et dans tous les cas, pas dans le sens où le comprend le ministre CIB. Nous y reviendrons.

Les étrangers présents ou résidents en Côte d’Ivoire en 1960, n’avaient pas perdu leur nationalité d’origine, mais étaient restés rattachés à leurs territoires ou Etats d’origine ainsi qu’à leurs communautés d’origine. En outre, ils n’avaient pas formellement renoncé à leurs appartenances nationales, de même que le lien qui les rattachait à leur territoire d’origine ou à l’Etat colonial, n’avait pas non plus été officiellement rompu. En d’autres termes, leur situation juridique s’opposait, à leur prise en compte en qualité de nationaux ivoiriens à titre d’origine, malgré le fait de leur présence ou résidence sur le territoire.

On ne peut, par conséquent, reprocher à la Côte d’Ivoire, au moment d’adopter son Code de la nationalité et de déterminer ses nationaux, d’avoir tenu compte du fait que se trouvaient sur son sol, des nationaux de pays étrangers, ainsi que des originaires des territoires coloniaux de l’AOF et de ne les avoir pas inclus au nombre des Ivoiriens, définis comme tels, à titre d’origine. C’est le contraire qui aurait été inacceptable.

A ce propos, la formulation de l’article 6 de la loi du 14 décembre 1961, relatif à l’attribution de la nationalité d’origine, tient compte formellement de cette réalité juridique, en excluant du groupe des nationaux ivoiriens, toutes les personnes qui relèvent d’une autre nationalité et qui, par conséquent, sont des étrangers : «Est Ivoirien, tout individu, né en Côte d’Ivoire sauf si ses deux parents sont étrangers » (droit du sol). Dans le même temps, l’Etat ivoirien, reconnaissait la qualité d’Ivoiriens, aux individus nés hors de Côte d’Ivoire, d’un parent ivoirien (article 7 : filiation).

Appartenait-il au législateur ivoirien à l’époque, de se substituer à eux pour trancher ce débat à leur place ? Non, à notre sens. La seule attitude raisonnable qu’il pouvait adopter à cette époque, était de prévoir une ouverture et de leur laisser le temps de la décision. C’est ce qu’il a fait, en leur offrant l’option, à l’article 105 du Code de la nationalité, de demander leur naturalisation sans condition de stage.

Il ne semble pas que cette offre ait suscité un quelconque intérêt. Ce qui confirme à postériori, la justesse de la position de prudence du législateur à l’époque.

A l’occasion des discussions de Linas-Marcoussis qui ont suivi l’attaque rebelle du 19 septembre 2002, les responsables du RDR ont cherché à faire avaliser cette thèse, sur laquelle ils reviennent aujourd’hui à nouveau. Elle avait pourtant été rejetée.

La thèse de l’ivoirité pour tous les étrangers résidents avant 1960, a été rejetée à Linas-Marcoussis.

A Marcoussis, le RDR et la rébellion ont soutenu la thèse selon laquelle, les personnes vivant en Côte d’Ivoire avant le 7 août 1960 devraient toutes acquérir de plein droit la nationalité ivoirienne, l’Etat de Côte d’Ivoire étant né officiellement à cette date. Selon eux, la nationalité ivoirienne n’a pu préexister à l’Etat. Par conséquent, tous ceux qui vivaient sur le sol de la Côte d’Ivoire à cette date sont des Ivoiriens, de même que leurs descendants. Cette thèse n’a pas prospéré à Linas-Marcoussis. Les raisons de fond de ce rejet ont été abondamment développées plus haut, nous n’y reviendrons pas. Nous nous contenterons d’exposer la réponse indirecte et la réponse directe apportée par la Table ronde.

La réponse directe.

En réponse directe à la thèse voulant faire de tous les étrangers des Ivoiriens d’origine, la Table ronde a émis un avis général et fait des recommandations.

La Table ronde a relevé, à propos des étrangers, que si «ceux-ci ont aidé la Côte d’Ivoire dans son développement, en retour, cela a aussi bénéficié à leurs pays d’origine ». Qu’à leur égard, il convient de mettre fin aux tracasseries dont ils sont victimes. La Table ronde a alors recommandé :

-la suppression de la carte de séjour ;

-d’étudier, toutes dispositions législatives ou réglementaires, tendant à améliorer leur condition ainsi que la protection de leurs biens et de leurs personnes.

En clair, la Table ronde de Linas-Marcoussis n’a pas demandé au gouvernement de Réconciliation Nationale, de donner massivement aux étrangers, la nationalité ivoirienne à titre d’origine, mais plutôt de leur assurer, des garanties sécuritaires, tant pour leurs personnes que pour leurs biens. L’idée à la base de cette solution, présupposait que si leurs personnes ainsi que leurs biens sont protégés contre les tracasseries, les étrangers ne seront plus tentés par le refuge dans l’identité ivoirienne.

La réponse indirecte.

La Table ronde, a salué positivement la bonne teneur du Code de la nationalité de 1961 tel que modifié en 1972, qu’elle a qualifié d’ouvert et de libéral. Elle s’en est tenue à la résolution des trois problèmes suivants à savoir : la situation des enfants mineurs nés en Côte d’Ivoire avant la loi de 1972 ; la situation des personnes résidant en Côte d’Ivoire avant 1960 n’ayant pas usé de leur droit d’option dans le délai prescrit ; la situation du conjoint étranger de la femme ivoirienne.

Certes, il est bien écrit dans l’Accord qu’il «existait des difficultés certaines d’interprétation des articles 6 et 7 du Code de la nationalité », ayant trait à l’attribution de la nationalité d’origine. Mais il s’agissait bien pour la Table ronde, de noter que certains participants n’appréhendaient pas facilement les notions connues et classiques, contenues dans ces dispositions, pourtant reprises par la plupart des Codes africains francophones. Pour les représentants du RDR, par exemple, ces dispositions devraient inclure les étrangers présents sur le territoire au moment de l’indépendance. Cette interprétation n’a pas été retenue, de même que la revendication sous-jacente de leur attribuer la nationalité à titre d’origine, n’a pas non plus été reçue comme un problème réel. La Table ronde a plutôt considéré comme seuls vrais problèmes, la question de la naturalisation de ces étrangers et de leurs conditions de vie.

C’est ainsi qu’à titre de solutions à ces trois problèmes elle a préconisé :

«Un projet de loi de naturalisation, visant à régler de façon simple et accessible, des situations aujourd’hui bloquées et renvoyées au droit commun (notamment la situation des anciens bénéficiaires des articles 17 à 23 de la loi du 14 décembre 1961, abrogés par la loi du 21 décembre 1972 et la situation des personnes résidant en Côte d’Ivoire avant le 7 août 1960, n’ayant pas exercé leur droit d’option dans les délais prescrits) et compléter le texte existant par l’intégration à l’article 12 nouveau, les hommes étrangers mariés à des Ivoiriennes ».

Toutefois, il faut le souligner, il s’agit bien d’une procédure de naturalisation et non pas d’une attribution de nationalité à titre d’origine ni d’une acquisition de nationalité sur la base d’une déclaration.

Aucune autre question sur la nationalité, n’a fait l’objet de mesures particulières en dehors des seuls points ci-dessus relevés.

Même si le ministre CIB n’en fait pas cas, il faut rappeler que toutes les mesures arrêtées à Linas-Marcoussis, ont été mises en œuvre par le Président Laurent Gbagbo, suite à l’adoption des textes suivants :

– la loi n° 2004-663 du 17 décembre 2004, portant dispositions spéciales en matière de naturalisation. Ce texte organise dans le délai d’une année, une procédure de naturalisation « allégée » pour les anciens bénéficiaires des options prévues par la loi de 1961.

– la décision n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 relative au Code de la nationalité, accorde au conjoint étranger de la femme ivoirienne la nationalité, en option, lors du mariage.

-la décision 2005-04/PR du 15 juillet 2005, portant disposition spéciales en matière de naturalisation. Supprime les conditionnalités d’âge, émises par la loi n° 2004-663, concernant les anciens bénéficiaires des options.

-la décision n° 2005-05/PR du 29 août 2005, relative à l’identification des personnes et au séjour des étrangers en Côte d’Ivoire. Elle supprime la carte de séjour et réorganise le processus de l’identification, couplé avec l’enrôlement électoral.

-la décision n°2005-09/PR du 29 août 2005, modifiant la décision 2005-03/PR et la loi du 17 décembre 2004. Elle confirme la nouvelle situation du conjoint étranger de la femme ivoirienne.

-la Décision n° 2005-10/PR du 29 août 2005, modifiant la décision n° 2005-04/PR du 15 juillet 2005. Elle complète la liste des bénéficiaires de la «naturalisation allégée ».

Ainsi qu’on vient de le montrer, vouloir coûte que coûte, faire des étrangers résidents avant 1960, des Ivoiriens à titre d’origine, ne repose sur aucun fondement juridique, ni sur aucune pratique des Etats, tant au plan international qu’au plan sous régional. Aucun pays limitrophe de la Côte d’Ivoire, francophone ou non, devenu indépendant, n’a attribué aux étrangers résidant sur son territoire, sa nationalité à titre d’origine. Tous en revanche, leur ont offert l’option de la naturalisation.

D’où vient donc, que l’on exige de la Côte d’Ivoire ce qui ne l’a pas été pour les étrangers au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, en Guinée… ? D’où vient qu’on puisse justifier la rébellion en Côte d’Ivoire, par une question, qui ailleurs dans la sous-région ne constitue pas une préoccupation et qui à Linas-Marcoussis n’a pas été retenue comme un problème en soi, appelant une réponse spécifique ?

En vérité, le mal de la Côte d’Ivoire n’est pas la pseudo-crise de nationalité, unilatéralement diagnostiquée par le ministre Bacongo. La crise de nationalité n’est pas la vraie raison de la guerre faite à la Côte d’Ivoire.

II- La crise de nationalité n’est pas la cause de la guerre en Côte d’Ivoire. Le véritable problème de la Côte d’Ivoire c’est l’instrumentalisation des étrangers par un groupe politique.

La «crise de nationalité » diagnostiquée est un « faux problème », le vrai problème est ailleurs. Il réside dans l’instrumentalisation à des fins politiques, des frustrations réelles des étrangers vivant en Côte d’Ivoire, victimes des dérapages policiers à l’occasion des contrôles de la carte de séjour instituée par le Premier ministre Alassane Ouattara en 1990.

La question de la nationalité est un faux prétexte, utilisé pour mobiliser au combat des personnes que rien en vérité n’appelait à la rébellion. Il faut relever à ce propos qu’il est curieux que cette question qui pouvait être portée par des associations citoyennes, ait été portée aux Ivoiriens par les armes. On imagine difficilement des immigrés en France, prenant des armes pour revendiquer la nationalité française ou des titres de séjour !

Ce n’est pas la nationalité en soi, qui est la cause des tracas des étrangers, mais plutôt l’institution par Alassane Ouattara en 1990, d’une carte de séjour pour rentabiliser financièrement leur présence, jusqu’alors paisible, en Côte d’Ivoire. Les recettes attendues de la carte de séjour étaient de 10 milliards FCFA l’an. De Ouattara à Bédié, les étrangers ont été la cible du pouvoir, qui les traquait jusque dans les mosquées et sur les lieux de travail, pour vérification d’identité et de titre de séjour.

Avant 1990, les étrangers ne connaissaient pas de tels traitements dégradants. Au contraire, ils vivaient une situation de relative assimilation, et participaient même au vote présidentiel mais en qualité d’étrangers, ce qui a été vivement contesté par l’opposition. Jusqu’à cette date, ce que le ministre Bacongo, a dénommé, comme étant une crise de la nationalité, n’existait pas. Aucune revendication de la nationalité ivoirienne à titre d’origine, n’a été publiquement formulée par des étrangers de 1960 à 1990, et même au delà.

Leur situation s’est rapidement et continuellement dégradée suite à l’institution de la carte de séjour en 1990. Les contrôles intempestifs se sont multipliés. Le sommet fût atteint en 1991, avec l’irruption de la police dans une mosquée d’Abobo-Gare, en pleine prière, pour contrôler les cartes de séjour. De nombreux blessés ont été enregistrés, suite aux bastonnades et bousculades.

Il est notoire que le Secrétaire général du FPI, Laurent Gbagbo, opposant à l’époque, s’était officiellement élevé contre la carte de séjour, qu’il prédisait, financièrement inefficace, mais surtout dangereuse, car porteuse de risques de fraude sur la nationalité. Mais à l’époque, son parti, le FPI n’ayant pas encore de députés à l’Assemblée nationale, n’avait pu empêcher le vote de la loi 90-437 du 29 mai 1990 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en Côte d’Ivoire, qui l’instituait.

Arrivé au pouvoir en octobre 2000, le Président Laurent Gbagbo, ramène dans un premier temps, le montant de la carte de séjour de 15 000 CFA à 5000 CFA. Par la suite, il complétera cette première mesure par la loi n° 2002-03 du 3 janvier 2002 relative à l’identification et au séjour des étrangers en Côte d’Ivoire, qui portera la validité de la carte de séjour à 5 ans au lieu de 1 an.

La vérité, c’est que face aux exactions, humiliations et limitations, consécutives à l’institution de la carte de séjour, désormais exigée aux étrangers pour séjourner ou obtenir un emploi en Côte d’Ivoire, ces derniers qui, auparavant, n’étaient nullement gênés de conserver leur nationalité d’origine dans leur existence quotidienne et sur les lieux de travail, se sont ravisés et ont cherché, par tous les moyens, y compris par la fraude sur l’identité, à «devenir des Ivoiriens».

Etre Ivoirien, était devenu une garantie pour l’emploi, la tranquillité et la dignité, bref un «refuge» plus sûr que la détention d’une carte de séjour. Dans cette quête de sécurité «existentielle », l’idée soutenue par le RDR, selon laquelle, les étrangers résidents avant 1960, étaient de plein droit des Ivoiriens d’origine, ne pouvait que séduire et mobiliser. Il a été par la suite facile pour le leader de ce parti politique, se présentant comme un ressortissant du nord dont l’identité ivoirienne était déniée, tout comme eux, d’instrumentaliser ces étrangers pour servir ses ambitions politiques.

Ainsi, par un astucieux retournement de situation, le «père» de la carte de séjour, est-il devenu, le défenseur des nordistes et des étrangers, «frustrés de leur nationalité » ! Ce à quoi, son rival politique direct, qui avait failli être victime de ses ambitions présidentielles inattendues et prématurées à la mort du Président Houphouët-Boigny en 1993, Henri Konan Bédié, avait réagi à travers la promotion du concept de l’ivoirité.

Cependant, quand bien-même le concept d’ivoirité a été brandi comme la cause officielle de la rébellion, la vérité demeure que c’est plutôt la carte de séjour qui est à l’origine de la catégorisation des étrangers en Côte d’Ivoire et des frustrations à la base de la crise identitaire. C’est elle qui a occasionné la ruée vers «l’identité-refuge ivoirienne ».

C’est l’exploitation politicienne de cette frustration et non pas la «pseudo-crise de nationalité », qui a conduit à la guerre. Que vaut dans ces conditions, la solution préconisée par le ministre CIB, appelant à soutenir une réforme de la nationalité, axée sur la solution sénégalaise de «la possession d’état » ? De ce qui précède, il découle que non seulement la réforme entreprise n’est nullement justifiée, mais la solution indiquée, en tout état de cause, n’est pas appropriée.

III- Une réforme injustifiée, une solution inappropriée.

1° – Rien ne justifie la réforme de la nationalité projetée.

Le ministre CIB, a conduit sa réflexion en considérant, qu’il fallait trouver solution à un problème qui, selon lui, perdure depuis l’adoption du Code de la nationalité le 14 décembre 1961 ! Pourtant, ni à cette époque, ni après, un tel problème n’a été officiellement posé aux autorités ivoiriennes par des voies normales, de sorte qu’aucune réponse n’a pu être donnée à un problème « non posé ». Il a été développé, qu’aucune règle de droit, interne comme internationale, ni la pratique des Etats, ne vient en secours d’une telle position extrême, exigée de l’Etat de Côte d’Ivoire. Aucun Etat au monde, et en particulier aucun Etat africain ayant accédé à la souveraineté internationale en 1960, n’a accordé sa nationalité à titre de nationalité d’origine, à tous les étrangers vivant sur son territoire lors de cet évènement. Tous ont plutôt proposé à ces étrangers la naturalisation en option. Il a été développé qu’en matière de nationalité, hormis les individus originaires du territoire, auxquels la nationalité à titre d’origine est conférée par l’effet automatique de la loi, l’accord des Etats nationaux, mais surtout, le consentement express des individus, étaient préalables, à toute attribution de nationalité. Ce qui n’est pas le cas en Côte d’Ivoire. Il a été démontré que l’Accord de Linas- Marcoussis, n’a pas prescrit «de conférer la nationalité ivoirienne» à tous les étrangers, mais préconisé des mesures de facilitation de la naturalisation pour ceux, présents en 1960, qui souhaitaient devenir des Ivoiriens, et l’adoption de mesures de protection pour ceux désirant conserver leur nationalité d’origine. Des mesures ont été prises à cet effet, par le Président Laurent Gbagbo, en vue de faciliter l’accession à la nationalité ivoirienne par la voie normale de la naturalisation et pour protéger les étrangers.

Par conséquent, vouloir d’une réforme de la nationalité que rien n’appelle, ni ne justifie, ce n’est pas répondre à un problème pressant de gouvernance, mais plutôt, c’est vouloir «créer des Ivoiriens artificiels», dans un but exclusivement politique. Cette conclusion qui conduit au rejet de la réforme entreprise, rend en principe sans objet, l’examen de la solution préconisée par le ministre CIB, pour résoudre sa crise de nationalité, à savoir la solution sénégalaise de la possession d’état. Cependant, l’exercice sera mené pour montrer que, contrairement aux affirmations du ministre CIB, cette solution n’est pas destinée à régler la situation de nationalité des étrangers résidents au Sénégal avant l’indépendance.

2° – La «possession d’état» : une solution juridique pour définir les nationaux et non pour le règlement de la situation des résidents étrangers.

Trois Etats africains francophones ont adopté, à leur indépendance, dans leurs Codes de la nationalité, la solution de la possession d’état, en matière de nationalité conférée à titre d’origine. Le Sénégal, le Mali et le Tchad.

Vestige de la brève existence de la Fédération du Mali (Soudan, Sénégal : 20 juin 1960- 20 août 1960), on retrouve dans les Codes des deux pays, la référence à la solution de la possession d’état, comme moyen de détermination de la nationalité à titre d’origine.

L’article 68, du Code malien de la nationalité dispose que : «Est présumé posséder la nationalité malienne, à titre de nationalité d’origine, tout individu ayant à la date d’entrée en vigueur du présent Code, sa résidence habituelle au Mali et justifiant de la possession d’état de Malien ». Il faut toutefois lire l’article 68, en combinaison avec l’article 6, pour approcher le sens donné à la possession d’état. «Par résidence habituelle, l’on doit entendre, l’établissement à demeure, dans la République du Mali ».

Au Sénégal, l’article 1er alinéa 2, dispose : «Est Sénégalais, tout individu né au Sénégal, d’un ascendant au 1er degré qui y est lui-même né. Est censé remplir ces deux conditions, celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps, la possession d’état sénégalais. La possession d’état, dans le sens du paragraphe précédent, consiste dans le fait pour celui qui s’en prévaut : de s’être continuellement et publiquement comporté comme un Sénégalais ; d’avoir été, continuellement et publiquement traité comme tel, par la population et par les autorités sénégalaises».L’article 12 alinéa 3, précise que «par résidence habituelle, l’on doit entendre l’établissement à demeure sur le territoire de la République, sans esprit de fixation ultérieure dans un autre pays ». Ce n’est donc pas sur la base de la solution juridique de la «possession d’état », que la situation des étrangers présents avant l’indépendance a été réglée, comme l’écrit le ministre CIB mais plutôt sur la base de l’article 29. Le Code sénégalais fait recours à cette solution, mais en réalité c’est pour mieux distinguer le Sénégalais de celui qui ne l’a jamais été, ou qui ne peut l’être, en dépit de sa naissance ou de sa présence au Sénégal. A ce propos, il suffira ici de rapporter la position du juge Keba M’Baye qui renforce notre lecture du concept de possession d’état tel qu’utilisé dans le Code de la nationalité au Sénégal.

L’éminent juriste écrivait en 1961 ceci : «Pour surmonter l’argument de la non-existence juridique de la nationalité sénégalaise avant l’indépendance, le législateur sénégalais a recouru à une fiction. Tout se passe comme si la nationalité sénégalaise a toujours existé à l’état latent. La loi n’a pas un autre but que de la constater, elle ne la crée pas». Il souligne alors les termes du rapport gouvernemental de présentation du projet de loi : «Ce n’est pas parce que le Sénégal est indépendant que l’on définit une nationalité sénégalaise, mais c’est parce qu’il y avait des Sénégalais que le Sénégal est devenu indépendant, si bien qu’en réalité, il ne s’agit pas de naturaliser brusquement la population, mais de définir une nationalité préexistante par le moyen de critères qui trouvent leurs racines dans le passé et dans leurs attaches au Sénégal » ( KEBA M’Baye. L’attribution de la nationalité sénégalaise « jure soli »et l’option de nationalité dans la loi sénégalaise du 7 mars 1961. In Recueil Penant 1961, n° 687).

On pourrait ramener l’application de la possession d’état à ceci : est Sénégalais celui qui a toujours été Sénégalais et rien d’autre. En outre, s’agissant du Sénégal, la personne doit être née au Sénégal, d’un parent lui-même né au Sénégal avant l’indépendance. Il doit également avoir eu de tout temps la possession d’état de Sénégalais, c’est-à-dire n’avoir jamais eu d’autre «état» que celui de Sénégalais. Les termes de la loi du 7 mars 1961 sont sans équivoque. Celui qui se prévaut de la possession d’état sénégalais, doit s’être continuellement et publiquement comporté comme un Sénégalais et non pas comme un Malien, un Nigérien, un Burkinabé… Il faut en outre que les populations et les autorités, l’aient continuellement et publiquement traité comme Sénégalais et pas comme un étranger.

En d’autres termes, n’est pas Sénégalais, la personne qui s’est comportée comme un Nigérien ou un Burkinabé, ou un Ivoirien et qui a été traité par les populations et les autorités comme un Nigérien ou un Burkinabé ou un Ivoirien. Ces exigences, excluent de fait les étrangers non originaires du Sénégal, présents sur le territoire avant l’indépendance, de la présomption de nationalité induite de la «possession d’état ».

L’exemple du Tchad est encore plus corsé. L’article 14 de l’ordonnance n° 14/PGINT du 14 août 1962, dispose que : «Sont considérés comme Tchadiens, les particuliers de souche africaine, qui ont depuis 15 ans la possession d’état de Tchadien. La possession d’état…consiste dans le fait pour celui qui s’en prévaut, d’être de notoriété publique, pleinement assimilé à une communauté vivant habituellement sur le territoire de la République. D’avoir été et continué d’être publiquement traité comme Tchadien par la population et les autorités tchadiennes». Appliquée à la Côte d’Ivoire, cette disposition aurait exigé des étrangers résidents avant 1960, qu’ils soient assimilés, soit à des Sénoufos, soit à des Akans, soit à des Krous ou à toute autre communauté fixée sur le territoire ivoirien depuis très longtemps. Ce qui n’est pas possible, ou en réduit considérablement la portée et l’intérêt.

Au total, une telle règle, aux exigences renforcées, ne peut être d’aucun secours en Côte d’Ivoire, où les étrangers originaires des pays de la sous-région, ont de tout temps été perçus et traités comme tels par la population et les autorités coloniales et ivoiriennes avant et après l’indépendance.

Ainsi, en plus d’un diagnostic mal posé, la solution «miracle» préconisée par le ministre est inopérante. Pour sortir de l’ornière, voici ce que nous proposons à Cissé Ibrahim Bacongo.

IV – Propositions au ministre Cissé Ibrahim Bacongo

Si le souci du ministre Cissé Ibrahim Bacongo, est de trouver une véritable solution à ce qui constitue à ses yeux «le problème » de la Côte d’Ivoire, à savoir accorder massivement la nationalité aux étrangers, voici la méthode de recherche qu’il doit adopter.

D’abord, il doit convenir que la question de la nationalité, est par nature sensible en ce qu’elle touche à l’essence même du groupe humain que constituent les Ivoiriens. Il en va de cette matière, comme il en va de la forme républicaine de l’Etat de Côte d’Ivoire insusceptible de modification, de la consistance du territoire qui est un et indivisible, ainsi que le prescrit notre Constitution. Sur des questions de cette nature, et en cas de crise, il importe de quitter le chemin des convictions personnelles et du jugement unilatéral, pour rechercher l’accord des Ivoiriens sur le bon diagnostic, de ce qui menace ou pourrait menacer la paix et l’unité. Ensuite, lorsque cela est fait, poursuivre dans la même logique, pour rechercher ensemble, une solution nationale consensuelle, mais dans un contexte d’apaisement et non de crispation socio-politique, comme c’est actuellement le cas.

Or, la réforme de la nationalité telle qu’engagée et menée, fait fi de toutes ces précautions démocratiques, qui donnent à une loi, sa force, en tant qu’elle émane de la volonté générale. Aujourd’hui, les Ivoiriens estiment, suite à l’Accord de Linas-Marcoussis, qui consacre un «consensus minimal » entre les parties ivoiriennes, avoir donné leur caution à toutes les mesures préconisées et celles-ci ont été appliquées. La question de la nationalité, n’est plus à l’ordre du jour de l’agenda national, sauf pour le pouvoir en place à démontrer le contraire et l’urgence, ce qui est loin d’être le cas.

La priorité pour les Ivoiriens, c’est plutôt, la création par le pouvoir en place, des conditions d’un retour à la paix et à l’unité nationale, sans lesquelles, tout projet quel qu’il soit, s’il est perçu comme ayant été pris, contre l’avis du peuple ou dans son dos, n’est pas assuré d’un avenir durable. Alors, allons-y pour des solutions durables.

Pr. Oulaye Hubert

Agrégé des Facultés de Droit

Ancien Ministre, ancien Député, Délégué du FPI à la Table ronde de Linas-Marcoussis

DEBAT SUR LA CRISE DE NATIONALITE- REPONSE A HUBERT OULAYE

Le débat sur la crise de nationalité (et non la crise de la nationalité) s’anime et prend de plus en plus de couleurs et de hauteur, à part les jappements de chacals solitaires entendus encore ici ou là et quelques manifestations de désespoir enregistrés jusque-là. Et c’est mieux ainsi, parce que le sujet est suffisamment important et qu’on doit en débattre dans le calme, sans passion et avec toute la sérénité requise. Il vient d’être enrichi par une contribution publiée dans les colonnes du quotidien d’opposition «Notre Voie», sous le titre sentencieux et sans appel «Oulaye ferme la bouche à Bacongo» et signée de Hubert Oulaye, ci-devant Maître de Conférence Agrégé de Droit, Ancien Ministre, Ancien Député et Délégué du FPI à la Table Ronde de Linas-Marcoussis. Le moins qu’on puisse dire est que «l’importante contribution du professeur agrégé de droit», annoncée bruyamment par des grelots et des scories, est un véritable pavé, rédigé sur un ton pontife et savant, qui prend des raccourcis dangereux, manifestement pour les besoins de la cause et apparaît, au mieux, comme une manœuvre de diversion pour tenter de noyer le poisson et au pire comme des errements, tant où il y a à boire et à manger. Comment ne pas éprouver alors la justesse du mot de Boileau : «ce que l’on conçoit bien, s’énonce aisément». Et pourtant, nos deux contributions se voulaient didactiques pour nuls en questions de nationalité. Il convient donc de remettre le sujet sur le métier. Ce faisant, il suffira de corriger les amalgames entretenus par le «professeur agrégé de droit» (1°), avant de poser, avec davantage de précision, la problématique juridique à résoudre (2°).

LES AMALGAMES ENTRETENUS PAR HUBERT OULAYE

Le «professeur agrégé de droit» ne peut pas ignorer que le Droit est une Science, c’est-à-dire «un ensemble de connaissances raisonnées et coordonnées», avec son «dialecte» fait «de concepts dont la définition, les conséquences et l’agencement déterminent la forme et le contenu du raisonnement et du discours du juriste» (voir not. G. Kalinowski, in Introduction à la logique juridique, éléments de sémiotique juridique…, 1965 et C. Perelman, in Logique juridique, Nouvelle rhétorique, 1976). Aussi, est-il incompréhensible, sinon suspect, qu’il utilise les concepts d’étranger par opposition à celui de national et de nationalité d’origine, dans un sens commun qui conduit à de fâcheux amalgames.

Le concept d’étranger par opposition à celui de national. En droit, ce concept désigne la personne qui a la nationalité d’un pays souverain donné, par opposition au national d’un autre pays indépendant.

Sans doute, il y avait des wê, des guérés, des bétés, des gouros, des koyakas, des sénoufos, des tagbanas, des baoulés, des ébriés, des agnis, des abrons, des lobis, etc… Mais, ces groupes ethno-linguistiques, soixante dit-on, n’étaient pas des nationaux ivoiriens, au sens juridique du terme.

Il en était de même dans toutes les ex-colonies françaises, d’Afrique Occidentale ou d’ailleurs. Avant leur accession à l’indépendance, les populations autochtones n’avaient pas la nationalité de ces pays.

Telle était la réalité juridique de l’époque, que «le professeur agrégé de droit» tente, par de vaines contorsions, d’adultérer en prétendant que la qualité de citoyens ou de nationaux français des ressortissants des territoires coloniaux français d’Afrique noire «(…) était plus formelle qu’effective (sic), car ceux-ci restaient soumis à leur statut coutumier local et les droits politiques reconnus aux Français métropolitains ne leur étaient pas applicables». Chiche, trois fois chiche !

En quelle qualité, «formelle ou effective», le Président Félix Houphouët-Boigny a-t-il siégé à l’Assemblée Nationale française comme Député, avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire ? En quelle qualité, formelle ou effective, les ressortissants des territoires coloniaux français d’Afrique noire ont-ils pris part au référendum constitutionnel de 1958 ?

Au demeurant, prétendre, sans se dégonfler, que «dans chaque territoire (colonial) des textes permettaient par des décisions individuelles ( ?!?), décrets ou jugements (sic), de leur conférer des droits de citoyens français (…)» et que «le statut de citoyen français n’était pas, en tous points assimilable à la nationalité française» relève de la prestidigitation. Que cache le ««professeur agrégé de droit» derrière cette fumée épaisse ? Manifestement, une manœuvre bien risquée, pour tenter de faire illusion.

Sinon, dans l’attente qu’il structure et énonce mieux sa pensée avant de s’y essayer, à nouveau, rappelons, successivement, la Loi Lamine Gueye du 7 mai 1946 entrée en vigueur le 1er juin de la même année, dont les dispositions ont été reprises dans la Constitution française du 27 octobre 1946 prise en ses articles 80 à 82, ainsi que décret français du 24 février 1953 traitant spécifiquement de la nationalité dans la Communauté et l’article 77, alinéas 2 et 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Tour à tour, ces textes confèraient, expressément, le statut de citoyen français aux ressortissants des territoires d’Outre-Mer de l’ex-Afrique Occidentale Française, en ces termes :

«il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs».

De même, pour la gouverne du «professeur agrégé de droit» et de son fan-club, il importe de souligner que la citoyenneté est, comme le diraient les mathématiciens, un sous-ensemble de l’ensemble que constitue la nationalité. Etre citoyen d’un pays, c’est-à-dire littéralement avoir droit de cité dans ce pays, implique d’en avoir, d’abord et avant tout, la nationalité. En d’autres termes, on ne peut pas être citoyen d’un pays dont on n’a pas la nationalité. Par contre, on peut être national d’un pays, sans avoir tous les attributs de la citoyenneté. Exemple, les personnes déchues de leurs droits civiques ou civils, pour une raison ou une autre (ne pas pouvoir voter ou ne pas pouvoir être électeur par suite d’une condamnation pénale, ne pas pour pouvoir conclure un contrat, être assigné à résidence, etc.).

Au total, il est incontestable qu’avant l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, il n’existait pas, au plan juridique, de nationaux ivoiriens, ni d’étrangers, par opposition à ceux-ci. Les personnes vivant sur le sol du territoire ivoirien, aussi bien celles qui y sont nées que celles venues d’autres pays pour y résider pour des raisons ou d’autres, étaient, toujours sur le terrain juridique, soit des nationaux français, soit des étrangers, nationaux d’autres pays indépendants, par rapport aux nationaux français.

Le concept de nationalité d’origine. Le «professeur agrégé de droit» utilise, indifféremment, les termes «originaire, origine ou d’origine, nationalité d’origine», sans s’embarrasser de fioritures, ni de nuances. Curieux voire suspect, parce qu’on ne saurait faire l’injure à «l’agrégé de droit», sans se faire hara-kiri en tant qu’intellectuel, d’ignorer que l’origine est une chose, la nationalité d’origine en est une autre.

L’origine est un mot d’une extrême plasticité. Le Petit Robert, éd. 2013, le définit comme la cause, le milieu humain ou social, la naissance, le point de départ, la racine, la souche, le terroir, etc. En ce sens, les recherches des ethnologues, des anthropologues et des historiens sur le peuplement de la Côte d’Ivoire établissent que les abourés, les abrons, les agnis, les akyés, les baoulés, les bétés, les ébriés, les guérés, les gouros, les koyakas, les Krous, les lobis, les sénoufos, les tagbanas et les wê, notamment, ont leur origine au Ghana, au Libéria, au Bénin, au Togo, en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Niger, en Côte d’Ivoire, etc. Une origine lointaine ou proche, pour les uns et pour les autres.

La nationalité d’origine est la nationalité attribuée par chaque Etat, en toute souveraineté, aux personnes que le Code de la Nationalité détermine, suivant les deux critères connus dans le monde, qui sont utilisés, en général, séparément, mais peuvent l’être aussi et le sont, parfois, cumulativement : être né sur le territoire du pays considéré (critère du lieu de naissance ou droit du sol ou jus soli) ; être né d’un ou de deux ascendants ayant la nationalité de ce pays (critère de la filiation ou droit du sang ou jus sanguinis).

Elle ne réfère, nullement, à l’origine ethnique ou tribale ou à la race blanche, noire, rouge, jaune ou verte, contrairement aux affirmations à mi-mots du «professeur agrégé de droit». Sinon, il faudrait chercher à savoir quelle nationalité d’origine devrait-on attribuer aux peuples dont l’origine ivoirienne est récente et aux peuples qui sont à cheval entre plusieurs territoires. Il faudrait également chercher à savoir quelle autorité,- étatique, ethnique ou tribale ?- attribuerait cette nationalité d’origine ethnique, raciale ou tribale.

L’origine ethnique, territoriale, tribale, blanche, noire, rouge, jaune ou verte n’a jamais et nulle part rien eu à voir avec la nationalité d’origine. Pour preuve, au regard du Code de la Nationalité ivoirienne actuellement en vigueur, l’enfant né de deux étrangers, nationaux guatémaltèques, hongrois, chinois, indiens, italiens, somaliens, sénégalais ou d’autres pays étrangers, qui ont obtenu la nationalité ivoirienne, notamment par naturalisation, est ivoirien d’origine.

La position contraire que «le professeur agrégé de droit» soutient clandestinement est tout simplement hérétique, qui consiste à qualifier «d’étrangers-résidents», avec aplomb et désinvolture, «les personnes originaires des territoires coloniaux français de l’AOF (…)». Pas plus que ces personnes n’étaient des étrangers, en Côte d’Ivoire, avant 1960, les populations composant les soixante ethnies ou tribus autochtones du pays n’étaient des ivoiriens, au sens juridique de ces termes d’étranger et d’ivoirien.

Se pose alors la question de savoir comment a été opéré le partage entre les deux types de populations, qui a permis aux unes d’être des ivoiriens d’origine et a relégué les autres dans l’extranéité. Telle est la problématique juridique à résoudre, que «le professeur agrégé de droit» s’est employé à éluder tout le long de son pavé de cinq pages.

Problématique juridique à résoudre

Ainsi qu’on l’a déjà affirmé, «les personnes originaires des territoires coloniaux français de l’AOF (…), notamment du Niger, du Dahomey (Bénin), de la Haute-Volta (Burkina Faso), du Sénégal, du Mali», avaient le même statut juridique, avant l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, que les populations composant les soixante ethnies ou tribus autochtones de la Côte d’Ivoire susvisées. Elles avaient toutes la nationalité française, à l’exception des nationaux d’autres pays indépendants.

C’est pourquoi, répétons-le, toutes ces populations vivant en Côte d’Ivoire, avant 1960, et qui n’étaient pas rattachées, formellement, à un autre pays indépendant que la France, avaient, à partir de 1960, un droit d’option entre la nationalité française et la nationalité de leur pays de résidence devenu indépendant, qui pouvait être leur pays origine, au sens historique de ce terme ou leur pays d’accueil.

En France, ce droit d’option était encadré par des conditions et modalités précises, notamment être né avant 1960 dans l’un des territoires coloniaux de l’AOF et exprimer la volonté de demeurer français. Les personnes n’ayant pas pu exercer leur droit d’option, parce qu’elles étaient mineures dans les années des indépendances des ex-colonies françaises ou par ignorance, bien que «nul n’est sensé ignorer la loi», ont eu une seconde chance, si ce n’est toujours le cas : le droit à la réintégration à la citoyenneté française.

Dans les ex-colonies françaises ayant accédé à l’indépendance, la jouissance (ou l’exercice) du droit d’option, en vue de bénéficier de la nationalité du pays concerné, à titre de nationalité d’origine, aurait pu être organisée, par leur Code de la Nationalité.

Deux modalités distinctes, de valeur juridique et de facilité de mise en œuvre pratique inégales, étaient concevables :

Soit, l’accomplissement, par les populations considérées, d’une formalité particulière d’allégeance à leur pays de résidence devenu indépendant, qui pouvait être leur pays origine, au sens historique de ce terme, ou leur pays d’accueil ;

Soit, l’attribution expresse, a priori, de la nationalité d’origine de ce pays à toutes les personnes résidant sur son territoire national, avant son accession à l’indépendance, qui n’ont pas la nationalité d’un autre pays indépendant et sauf renonciation expresse de leur part.

Donc, que les populations des soixante ethnies ou tribus autochtones de la Côte d’Ivoire aient eu, à partir de 1960, vocation à bénéficier de la nationalité ivoirienne, à titre de nationalité d’origine, pourrait sembler tomber sur le sens. Mais, l’attribution effective de cette nationalité d’origine ne pouvait pas être fondée sur leur origine ethnique ou tribale. D’autant moins que bon nombre de ces ethnies, tribus et fratries sont à cheval entre plusieurs pays. L’attribution de cette qualité aurait dû reposer sur l’une des deux modalités susvisées de mise en œuvre du droit d’option ouvert à partir de l’indépendance du pays. Partant, elle aurait dû bénéficier à toutes les autres populations qui avaient le même statut, particulièrement celles des territoires coloniaux de l’AOF. Sinon, il faudrait justifier la différenciation entre leur statut respectif, d’après l’indépendance. La force, la réalité et la sincérité du lien d’allégeance entre chacune d’elles et la Côte d’Ivoire pourraient servir à cet égard.

Qu’on s’entende bien sur la notion de lien d’allégeance qui constitue la substance de la définition de la nationalité. «Le professeur agrégé de droit» devait être momentanément préoccupé, lorsqu’il écrivait ce couplet : «(…) la nationalité combine (…) le lien juridique entre l’Etat national (sic) et l’individu d’une part, et d’autre part, le lien socio-affectif (sic) (race, ethnie, tribu, religion, histoire, territoire existant entre l’individu et la communauté humaine (humaine heureusement !) qui constitue la population sur laquelle, l’Etat national (sic) exerce sa souveraineté personnelle.» Sinon, il aurait réalisé l’énormité de la référence qu’il fait à des concepts auxquels il est rarement fait référence, justement, pour ne pas dire jamais : la race, l’ethnie, la tribu, la religion, le territoire… Il aurait surtout réalisé qu’un lien juridique, tel que le lien d’allégeance que constitue la nationalité, n’est pas un lien off-shore, déconnecté de toute réalité. N’est-ce pas ce que confirme la décision de la Cour Internationale de Justice, rendue dans l’affaire Nottebohm, en 1955 et que cite «Le professeur agrégé de droit». Mais, des acte et des faits observables autant que des sentiments nourris pourraient servir de jauge à la force, à la réalité et, surtout, à la sincérité de ce lien.

Concernant les différentes populations résidant en Côte d’Ivoire, avant l’accession du pays à l’indépendance, aussi bien les soixante ethnies ou tribus autochtones du pays que les autres populations qui avaient le même statut, en particulier celles des territoires coloniaux de l’AOF, quels sont les actes, les faits et les sentiments nourris qui ont été pris en compte, pour juger les unes dignes d’être des ivoiriens d’origine et les autres inaptes à se voir attribuer cette qualité ?

Combien sont-ils, les membres des ethnies et tribus susvisées qui ont donné de leur vie lors des grands travaux structurants de notre pays (chemin de fer, ponts, port, routes, etc.), par rapport aux ressortissants des territoires coloniaux de l’AOF ? Combien sont-ils, les membres des ethnies et tribus susvisées qui ont contribué à donner à notre pays l’essor économique qu’il a connu, dans l’agriculture, le commerce, le transport, la pêche, l’industrie, la construction, etc., par rapport aux ressortissants des territoires coloniaux de l’AOF ?

Par ailleurs, quelle est réalité ou la sincérité du lien d’allégeance des membres des ethnies et tribus susvisées qui ont mis l’économie nationale en coupe réglée, qui ont pillé les caisses de l’Etat pour aller thésauriser leurs butins dans les banques étrangères et contribuer à financer l’économie des pays refuge, qui ont fini par cannibaliser certains de leurs frères et sœurs ? Inversement, quelle preuve les ressortissants des territoires coloniaux de l’AOF devraient-ils apporter, encore et en plus, après le fait de porter notre économie nationale à bout de bras par leur dynamisme, de vibrer même plus que les membres des ethnies et tribus lors des grands événements touchant à la vie de la nation, de fonder un foyer, de construire une habitation digne, de payer leurs impôts, pour établir la réalité et la sincérité de leur lien d’allégeance avec la Côte d’Ivoire ?

Quasiment toutes les ex-colonies françaises ont pris la pleine mesure du problème juridique ainsi posé par la détermination des règles d’attribution de la nationalité d’origine, du fait de la coexistence, depuis plusieurs décennies, sur le territoire de leur pays, d’une mosaïque de populations, autochtones et allochtones.

Certains pays, comme le Sénégal, le Mali et le Bénin (ex Dahomey), notamment, ont eu recours à la notion de possession d’état, au sens des articles 320 à 322 du Code Civil. Ainsi, le Code de la Nationalité sénégalaise prévoit, en article 1er, qu’est sénégalais tout individu :

«(…) qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu, de tout temps, la possession d’état de sénégalais.

La possession d’état (…) consiste dans le fait pour celui qui s’en prévaut :

de s’être continuellement et publiquement comporté comme un Sénégalais ;

d’avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises».

Quant aux Codes la Nationalité malienne et Béninoise, ils disposent, respectivement en leur article 68 et 7 :

« Est présumé posséder la nationalité malienne à titre de nationalité d’origine tout individu ayant à la date d’entrée en vigueur du présent code sa résidence habituelle au Mali et justifiant de la possession d’état de malien.

Cette présomption ne vaut que jusqu’à la preuve contraire administrée par l’intéressé ou par les pouvoirs publics (…)».

(…) est dahoméen (Béninois) (…) celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Dahomey (Bénin) et jouit de la possession d’état de dahoméen (Béninois)».

Comme c’est désormais devenu l’un de leurs traits de caractère,à force d’endoctrinement,-nier l’évidence pour fuir-, le pauvre «professeur agrégé de droit» prétend, toute honte bue, que les «(…) dispositions sur la possession d’état (…) prévues dans certains pays, tels que le Sénégal et le Mali (…) ne sont pas destinées à régler la situation des étrangers (sic) résidant avant l’indépendance sur ces territoires (…)». Bien sûr que la possession d’état n’est pas destinée «(…) la situation des étrangers résidant avant l’indépendance sur ces territoire». Il reste à savoir qui sont les personnes que «le professeur agrégé de droit» désigne sous le vocable «d’étrangers résidant». S’il parle des personnes n’ayant pas effectivement la nationalité d’un pays indépendant, avant l’indépendance des ex-colonies, sur quel fondement ces personnes sont-elles qualifiées d’étrangers ? Justement, c’est la situation de ces personnes-là et seulement de ces personnes qui donne un sens et du sens à l’utilisation de la notion de possession d’état.

Pour le reste, il n’est point besoin de suivre davantage «le professeur agrégé de droit» dans ses délires ethnocentriques, tribalistes et xénophobes conceptualisés sous le libellé hétérodoxe, pour un juriste, d’«ivoirité des étrangers-résidents avant l’indépendance». Tout comme, il faut passer par pertes et profits ses errements concernant le fait que : «pour la bonne gestion de ses colonies, la France pratiquait en fonction de ses besoins d’administration, la mobilité des cadres africains à sa disposition, au sein des territoires constituant l’AOF et l’AEF (…)». Sauf à faire observer que ceux de ces cadres africains, qui répondaient aux conditions de jouissance de la possession d’état, dans le pays de leur résidence (le Sénégal, le Mali, le Bénin ou le Tchad), pouvaient bénéficier de la nationalité de ce pays, à titre de nationalité d’origine. Que le géniteur du «professeur agrégé de droit», cheminot à la Régie Abidjan Niger (ex-RAN), qui a longtemps séjourné à Bobo-Dioulasso, n’ait pas eu l’opportunité de bénéficier de l’application de la possession d’état ou qu’il y aurait renoncé, pourrait se comprendre. Puisque la possession d’état repose sur une présomption simple susceptible d’être écartée par une preuve contraire.

D’autres pays, tels que le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Ghana et le Nigeria, notamment, ont adopté des dispositions libérales allant dans le même sens. Ainsi, les codes de la nationalité de ces pays prévoient que l’enfant né dans le pays d’au moins un parent, lui-même né dans le pays bénéficie de la nationalité du pays, à titre de nationalité d’origine. Le Burkina Faso va plus loin en adoptant les deux critères du sang (article 140) et du sol (articles 141 à 145) pour attribuer la nationalité burkinabè à titre de nationalité d’origine. Au surplus, tous ces pays ont maintenu dans leur code de la nationalité les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité par déclaration, que la Côte d’Ivoire a abrogées en 1972.

Aussi, comprend-t-on, faute de statistiques sérieuses et fiables, qu’on agite l’épouvantail de l’invasion imminente du pays par des hordes d’étrangers affamés et cannibales, sur la base du taux fantaisiste de 26% d’étrangers en Côte d’Ivoire. Quand beaucoup d’ivoiriens qui s’ignorent ou qu’on maintient arbitrairement dans l’extranéité sont comptabilisés dans ce taux.

En réalité, «le professeur agrégé de droit» et son clan cherchent chicane au RDR. En effet, combien de personnes ont-elles pu bénéficier de l’application de la Loi n°2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation que brandit «le professeur agrégé de droit» pour se donner bonne conscience ? Aucune, oui aucune.

Le décret du 31 mai 2006 pris en application de cette loi, qui est entré en vigueur à compter de sa date de signature, n’a été appliqué effectivement que sept mois après cette date, laissant seulement cinq mois sur le délai d’une année imparti aux personnes visées. Malgré cette supercherie, 1800 demandeurs ont pu déposer un dossier conforme aux exigences du décret. Aucun des 1800 demandeurs n’a obtenu la nationalité par déclaration.

«Le professeur agrégé de droit» et son clan devraient avoir un peu de décence, en accusant le pouvoir en place de vouloir naturaliser à tout de bras, pour des besoins électoralistes. D’autant plus que sur 800 décrets de naturalisation que Laurent Gbagbo a consenti à signer, de 2004 à 2005, 82% l’ont été en faveur de ressortissants de pays du Moyen-Orient, dont certains, en vacances dans leur pays, se sont fait faxer leur décret.

Que conclure, si ce n’est que l’adoption d’un nouveau Code de la Nationalité conforme à l’histoire du peuplement de notre pays et en ligne avec notre ambition commune de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent, à l’horizon 2020, s’impose comme un impératif d’égalité et de justice pour toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de la Côte d’Ivoire ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, «une Terre d’espérance…».

CISSE Ibrahim Bacongo

[Facebook_Comments_Widget title= » » appId= »144902495576630″ href= » » numPosts= »5″ width= »470″ color= »light » code= »html5″]

Commentaires Facebook