Par Marwane Ben Yahmed (Jeune-Afrique)

La crise malienne, la situation en Côte d’Ivoire, la mort de Kaddafi, ses relations avec François Hollande, Thomas Sankara, ses vingt-cinq ans de pouvoir, la fin de son mandat en 2015… Le président burkinabè Blaise Compaoré parle de tout. Avec sa réserve coutumière.

Ouagadougou, fin septembre. La saison des pluies s’achève et les nouvelles sont bonnes pour ce pays si dépendant des précipitations. De bonnes récoltes à l’horizon… Autre rayon de soleil, l’envol d’un secteur minier désormais florissant et créateur d’emplois. Pour beaucoup, c’est la ruée vers l’or, avec des salaires deux fois supérieurs à ceux pratiqués, par exemple, dans la restauration. Un vrai bol d’air pour l’État, d’autant que les découvertes se multiplient.

Ouaga reste Ouaga, une exception en Afrique de l’Ouest. On y travaille dur et on n’aime guère y soutenir les murs. L’oisiveté n’est pas burkinabè. On ne mendie pas, on vend, même n’importe quoi, une carte postale, un verre de thé, des cigarettes au goût étrange, peu importe.

Direction Kosyam, le palais présidentiel, situé dans la nouvelle ville de Ouaga 2000, extension de la capitale qu’elle désengorge, coeur institutionnel du pouvoir et lieu de résidence des nantis. Sécurité discrète, armes rangées, organisation impeccable. Le rendez-vous a été fixé à 11 heures avec Blaise Compaoré, le chef de l’État. Il arrive pile à l’heure, comme toujours, sans l’habituelle cohorte de conseillers et de responsables du protocole ou de la sécurité que l’on rencontre sous tant d’autres cieux africains.

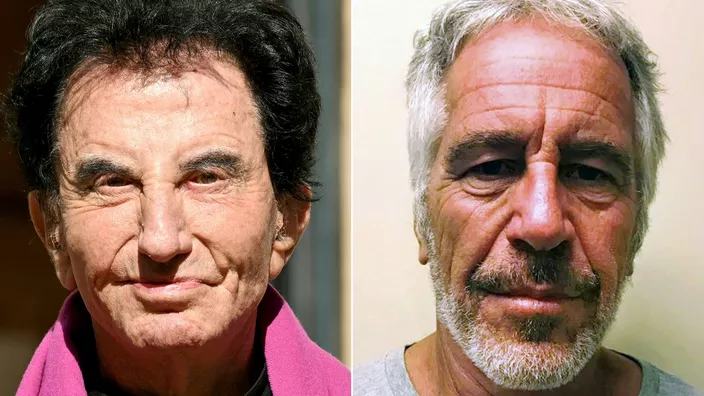

« Blaise », 61 ans, n’a jamais apprécié les interviews. Pas son truc, lui, l’homme d’action, le pragmatique qui ne s’embarrasse jamais de long discours. Mais éteignez le magnétophone et sa parole se libère : secrets politiques, anecdotes de sommets voire imitations de certains de ses pairs (il excelle dans celle de feu Omar Bongo et de Gnassingbé Eyadéma) seront au rendez-vous. L’entretien a duré près de deux heures, et il n’a éludé aucune question.

Il a simplement répondu à sa manière. Quand il s’agit de on, en passionné du football, il multiplie les feintes et les dribbles, dégageant parfois en touche. Le jeune capitaine jadis installé dans son fief de Pô est aujourd’hui, vingt-cinq ans après son arrivée au pouvoir, un chef d’État craint ou respecté et un caméléon de la politique. Toujours aussi insaisissable, à moins de savoir lire entre les lignes…

Jeune Afrique : Après des semaines de tergiversations, Bamako s’est enfin résolu, le 24 septembre devant l’ONU, à demander une intervention militaire de la Cedeao pour l’aider à reconquérir le Nord. Pensez-vous, en tant que médiateur de la crise malienne, que cette intervention est proche ?

Blaise Compaoré : Pour réconcilier les Maliens, la priorité demeure évidemment le dialogue politique avec ceux qui réclament soit l’indépendance, soit l’application de la charia. L’intervention militaire ne constitue qu’une option de dernier recours, si jamais ce dialogue n’aboutissait pas, et vise surtout les terroristes ou les trafiquants en tous genres qui profitent de cette crise pour menacer la région, voire le reste du monde. Le feu vert de la communauté internationale est une bonne chose, il nous permet d’agir plus efficacement et de faire sentir aux différents protagonistes dans le Nord que tout n’est pas permis.

Existe-t-il des divergences relatives à la stratégie à employer pour résoudre cette crise au sein de la Cedeao ou avec la France et les États-Unis, principales puissances occidentales concernées ?

Non, plus maintenant. Au départ, il est vrai, les pays membres de la Cedeao n’avaient pas les mêmes opinions. Quand nous nous sommes mis d’accord, c’est alors le Mali qui peinait à accepter la perspective d’une intervention militaire, jusqu’à il y a peu d’ailleurs. Désormais, nous sommes tous sur la même longueur d’onde : dialogue politique d’abord, intervention en cas d’échec. La communauté internationale, compte tenu du fait que nous sommes désormais unis, nous accompagne.

Quel serait le scénario précis de cette possible intervention militaire ?

Le volet opérationnel est bouclé, nos chefs d’état-major respectifs se sont réunis et ont élaboré l’ensemble de l’intervention. Mais vous comprendrez aisément que ce ne sont pas des informations que l’on divulgue au grand public. Ce qu’il reste cependant à approfondir, ce sont les questions relatives au soutien financier et logistique que nous attendons de nos partenaires.

Qui fournirait l’essentiel des troupes ?

Cela également est déjà prévu : Nigeria, Ghana, Bénin, Burkina bien sûr…

La participation de troupes tchadiennes a un temps été évoquée. Est-ce exact ?

Je n’ai pas entendu parler de cela. Même si nous sommes ouverts à la composition d’une force africaine élargie, nous nous concentrons sur les membres de la Cedeao.

Quid de la France, qui dispose notamment de forces spéciales basées au Burkina ?

Nous n’avons rien demandé en ce sens. Encore une fois, pour l’instant, il ne s’agit que des troupes de la Cedeao.

L’objectif semble être de s’appuyer sur l’armée malienne. Estimez-vous que cette dernière est apte à mener la reconquête du Nord ?

L’armée malienne doit effectivement prendre le leadership de cette intervention. Il faut pour cela la restructurer, la préparer à ce rôle et lui donner les moyens de cette ambition. Avec l’aide des formateurs de la Cedeao, nous estimons à deux, voire à trois mois le temps nécessaire pour cela.

La population malienne, dans le Nord comme dans le Sud, semble craindre le comportement des troupes de la Cedeao sur le terrain…

La population dit parfois ce qu’on lui dit de dire. Les troupes de la Cedeao ont la capacité de mener ce type d’opérations dans les règles de l’art. Il n’y a aucune crainte à avoir.

Pensez-vous réellement que le dialogue politique a encore une chance d’aboutir ?

Nous devons tout mettre en oeuvre pour lui donner le plus de chances possible de réussir. La guerre serait la pire des solutions. Nous en arriverons peut-être à cette extrémité, mais il faut tout faire pour l’éviter.

La guerre serait la pire des solutions au Mali. Il faut tout faire pour l’éviter.

Vous avez entamé des discussions avec des membres d’Ansar Eddine et du MNLA. Votre stratégie semble consister à diviser les différents acteurs présents dans le Nord, en tout cas à les dissocier d’Aqmi. Or récemment, depuis Ouagadougou, des dirigeants du MNLA ont menacé de s’allier avec Aqmi si Bamako persistait à ne pas vouloir entamer un dialogue avec eux…

Je ne cherche à diviser personne. Il faut bien comprendre que la médiation n’a pas encore commencé, car cela supposerait que les différentes parties se rencontrent. Je me borne, pour l’instant, à porter le message de la Cedeao au MNLA et à Ansar Eddine : le rejet de l’indépendance ou de la volonté d’imposer par la force la manière dont l’islam doit être pratiqué au Mali. En revanche, d’autres questions, en partie à l’origine de ce conflit, qui concernent le développement, le sentiment d’avoir été ostracisé, l’économie ou la gouvernance, peuvent et doivent être traitées. Les discussions que vous évoquez avaient donc surtout pour but d’encadrer le dialogue à venir.

Vos interlocuteurs vous ont-ils paru réceptifs à ce message ?

Ils nous ont écoutés et ont marqué leur disponibilité à entamer un véritable dialogue. C’est une bonne base…

Votre médiation est souvent contestée. Certains estiment que vous êtes hostile aux autorités de Bamako ; d’autres, dont les militaires ou une partie de l’opinion publique, peut-être motivés par un fort sentiment nationaliste, font preuve d’une défiance très nette. Comment réagissez-vous ?

Dans toutes les médiations que j’ai menées, j’ai été confronté à ce type de réactions. Je tiens compte de ce sentiment, mais je fais mon travail en mon âme et conscience, en cherchant d’abord à comprendre et à analyser la situation et en essayant de me débarrasser de toute subjectivité. Les Maliens étaient au départ contre la Cedeao. Cela ne les a pas empêchés de changer d’avis.

Compte tenu de l’histoire particulière entre le Mali et le Burkina, marquée par deux guerres et moult tensions, pensez-vous, avec le recul, que vous impliquer dans la médiation était une bonne chose ?

Je me suis impliqué à la demande des chefs d’État de la Cedeao. Le Mali n’est par ailleurs ni le Malawi ni le Mozambique : nous partageons 1 200 km de frontière avec ce pays, dont près de la moitié se trouve le long de la zone déstabilisée. Le Burkina n’avait pas le choix.

Peut-on sortir de cette crise sans un investissement plus poussé de l’Algérie ?

L’Algérie est exactement dans la même situation que nous : elle est concernée au premier chef par les événements du Mali. Et elle a toujours fait preuve de disponibilité.

Elle semble pourtant ne pas vraiment vouloir s’impliquer et, surtout, elle paraît réticente à toute intervention militaire, a fortiori si les Occidentaux s’en mêlent…

Si l’Algérie ne souhaite pas d’intervention militaire, cela rejoint ce que la Cedeao prône aujourd’hui : un dialogue politique avant tout.

Dans une interview accordée à une chaîne d’information française, vous vous êtes montré pour le moins critique envers les autorités de Bamako, pointant du doigt le « manque de leaders ». Pensez-vous que Dioncounda Traoré ou Cheick Modibo Diarra sont des erreurs de casting ?

Cette interview date. À l’époque, compte tenu de la gravité de la crise, nous ne parvenions pas à obtenir de Bamako une position claire. Nous nagions dans l’ambiguïté la plus totale. Cela appartient désormais au passé.

Il semble que le vrai patron dans le Sud soit le chef de la junte, le capitaine Sanogo. Quelles relations entretenez-vous avec lui ?

Je n’ai aucune relation avec lui. Si le président par intérim ou le Premier ministre maliens pensent qu’il a un rôle à jouer, c’est à eux de le gérer, pas à la Cedeao.

Il ne représente pas un frein à votre action ?

Non.

En Côte d’Ivoire, où vous avez également mené une longue et difficile médiation, le processus de réconciliation patine et la tension demeure palpable. Êtes-vous inquiet ?

Non. Après une crise aussi grave, il fallait s’y attendre. Il faut du temps, une réelle volonté de dialogue et que chaque camp fasse un pas vers l’autre. À commencer par l’opposition, qui doit accepter clairement le résultat de la présidentielle et la victoire d’Alassane Ouattara.

Vous connaissez bien Laurent Gbagbo, depuis longtemps. Son incarcération à la CPI, à La Haye, vous semble-t-elle une bonne chose ? N’aurait-il pas mieux valu le juger en Côte d’Ivoire ?

Je n’ai pas de commentaire à formuler sur cet état de fait : la CPI et la justice ivoirienne travaillent ensemble et c’est la Côte d’Ivoire qui a demandé son transfèrement.

Les partisans de Gbagbo devraient s’asseoir à la table des négociations plutôt que de déstabiliser le pays.

Comprenez-vous les critiques adressées à la CPI, cette « justice de Blancs qui ne s’intéresse qu’aux Africains » ?

Je comprends évidemment cette opinion, mais je ne la partage pas. Ce genre de débats a toujours existé. C’est surtout l’Afrique qui demande à la CPI d’agir. Notamment en raison d’un besoin d’impartialité. Les crimes qui y sont jugés représentent des plaies béantes pour notre continent. Et sans la CPI, il n’est pas sûr qu’ils auraient été examinés…

Les partisans de Laurent Gbagbo reprochent également à la CPI de pratiquer une justice des vainqueurs et de ne s’intéresser qu’à la responsabilité de l’ex-président, pointant du doigt le fait que les ex-chefs rebelles ou Guillaume Soro, entre autres, jouissent, eux, d’une totale impunité…

Vous et moi ne connaissons même pas le dossier dont dispose la CPI. Faisons-lui confiance, laissons-la travailler, nous jugerons ensuite. En outre, les partisans de Laurent Gbagbo devraient aborder ces questions autour de la table des négociations plutôt que de déstabiliser le pays.

Compte tenu des tensions actuelles en Côte d’Ivoire, reprendriez-vous du service si on vous le demandait ?

Je n’en vois pas l’utilité : les Nations unies sont sur place et les Ivoiriens ont désormais la possibilité de se parler sans intermédiaire.

Quel regard portez-vous sur la présidence d’Alassane Ouattara ?

Il a de grandes ambitions pour son pays. Il dispose également d’une adhésion certaine des Ivoiriens pour redonner à la Côte d’Ivoire son lustre d’antan et de la disponibilité de la communauté internationale. À mon avis, il a de grandes chances de réussir, même s’il faudra du temps et fournir beaucoup d’efforts pour réconcilier les Ivoiriens.

Vous êtes très proche de Guillaume Soro. Estimez-vous que ses ambitions présidentielles, après Alassane Ouattara, sont légitimes ?

Vous avez lu cela dans Jeune Afrique [rires] ? Ce genre de débats est prématuré et ne repose pas sur grand-chose. La Côte d’Ivoire est une démocratie. Si elle doit un jour confier de grandes responsabilités à Guillaume Soro, elle le fera.

Votre conseiller, le Mauritanien Moustapha Chafi, a été l’objet d’une demande de mandat d’arrêt émise par Nouakchott, qui l’accuse de « financement du terrorisme, d’intelligence avec des groupes terroristes et d’appui logistique et financier à des groupes terroristes en activité dans le Sahel ». Déjà, sous l’ancien président Ould Taya, il était recherché pour son soutien présumé aux « Cavaliers du changement », auteurs d’une tentative de coup d’État. Comment avez-vous réagi ?

Cette question est entre les mains de la justice. Moi, je constate que les Mauritaniens ne m’ont ni averti ni demandé quoi que ce soit. Et que Moustapha Chafi est libre de ses mouvements et n’a été l’objet d’aucune condamnation.

Il est extrêmement critique vis-à-vis du président Ould Abdelaziz. N’est-ce pas plutôt une forme de règlement de comptes ?

C’est pourquoi il serait souhaitable que la Mauritanie étaie ses accusations et fournisse des preuves…

Comment avez-vous vécu la victoire de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma lors de l’élection à la présidence de la Commission de l’Union africaine ? Vous souteniez le Gabonais Jean Ping…

Il fallait un vainqueur et sortir du blocage auquel nous avions assisté lors du précédent sommet. Mme Zuma, que nous connaissons bien, l’a emporté, nous l’avons immédiatement félicitée et la soutenons dans sa mission. Il n’y a donc aucun problème.

Une règle non écrite voulait pourtant que la présidence de la Commission échappe aux grandes puissances du continent, dont fait partie l’Afrique du Sud. N’est-ce pas gênant ?

Les règles non écrites n’ont, par principe, pas grand intérêt, donc je n’y vois aucun inconvénient. La nationalité du président ou de la présidente importe peu, d’ailleurs, puisque l’autorité suprême de l’Union africaine, c’est la conférence des chefs d’État.

Vous avez vu comme tout le monde les images de la capture et de la mort de Mouammar Kaddafi, que vous connaissiez très bien, même si vous aviez pris vos distances avec lui depuis quelques années. Qu’ont-elles suscité chez vous ?

C’est un moment triste pour les Africains. Son régime, totalitaire et violent, est tombé. Cela devait arriver. Mais pas de cette manière… Je me dis que nous avons une responsabilité parce que nous ne sommes pas parvenus à lui faire entendre raison.

J’ai commis des erreurs, sans aucun doute.

Était-il homme à vous écouter ?

Je me souviens, en 2006, il me faisait une énième leçon sur l’impérialisme occidental et la menace qu’il représentait pour l’Afrique. Je lui ai répondu, devant témoin : « Tu sais, le jour où tu tomberas, car tu tomberas, ce n’est pas l’impérialisme qui t’emportera, c’est ton peuple. » Il en a été ébranlé, puis il y a eu quelques tentatives timides de réformes en Libye, notamment à travers son fils, Seif. Il écoutait, certes, mais je doute qu’il fût dans des dispositions réelles pour vraiment changer.

Vous avez rencontré le nouveau président français, François Hollande, lors de votre visite à Paris, mi-septembre. Comment cela s’est-il passé ?

Très bien. Je l’avais déjà rencontré à l’époque où il était premier secrétaire du Parti socialiste. Il demeure le même homme.

Qu’attendez-vous de lui, concrètement, concernant l’évolution des relations entre la France et l’Afrique ?

L’Afrique a pris beaucoup de retard, en termes politiques, économiques et de développement. Elle a besoin de s’ouvrir au monde, de soutien, mais aussi de compréhension. L’aide que nous attendons c’est… de faire en sorte que nous ayons de moins en moins besoin d’aide, de subsides, justement. Cela signifie des investissements, de la formation, des transferts de technologie, etc.

Vous a-t-il donné l’impression de réellement s’intéresser aux affaires africaines ?

Vous savez, les socialistes entretiennent des relations de proximité avec les partis de gauche africains. Cela crée des liens. François Hollande a en tout cas fait preuve d’une grande disponibilité, à un moment où il a par ailleurs peut-être d’autres chats à fouetter.

Lors de votre séjour parisien, vous avez également rencontré Nicolas Sarkozy…

[Il interrompt.] Non, nous nous sommes parlé par téléphone.

Et de quoi avez-vous discuté ?

De choses et d’autres, de sa nouvelle vie, de se revoir. Mais pas du continent, si c’est votre question.

Comment l’avez-vous trouvé ?

Comme toujours, spontané. Libéré et enthousiaste également, heureux de pouvoir voyager, d’avoir du temps pour lui et pour sa famille.

Dans une interview à Jeune Afrique, son ancien ministre des Affaires étrangères Alain Juppé disait vous avoir déconseillé, lors d’une conversation téléphonique en 2011, de jouer les prolongations après le terme de votre mandat, en 2015. Vous lui auriez répondu que cela n’entrait pas dans vos intentions. Est-ce exact ?

[Surpris.] Très franchement, je n’ai aucun souvenir de cette conversation, ni même d’en avoir jamais eu une avec lui par téléphone.

François Hollande vous a-t-il posé, lui, la question ?

Non. Nous n’avons pas parlé de politique intérieure, ni burkinabè ni française, d’ailleurs.

Vous allez célébrer, le 15 octobre, vos vingt-cinq ans de pouvoir. Quel bilan faites-vous ?

L’essentiel, à mes yeux, est que mon pays se modernise et qu’il a accompli d’importants progrès, sur les plans tant démocratique qu’économique et social. Le Burkina est devenu un pays stable, uni et ouvert. Qui compte plus en Afrique et au-delà que ce que son poids économique pouvait laisser supposer. Un pays aussi, et c’est important, dont les perspectives sont bonnes.

Quel est votre principal regret ?

Je n’ai pas de regret. J’ai commis des erreurs, sans aucun doute. Mais moi, j’ai besoin d’avancer, de me projeter, de faire preuve d’audace, pas de ressasser le passé. Et souvent une erreur vous fait mille fois plus progresser qu’un succès…

De nos jours, vingt-cinq ans de pouvoir, ce n’est plus vraiment très « politiquement correct ». Envisagez-vous de poursuivre votre chemin à la tête du Burkina à la fin de votre mandat, en 2015 ?

La distorsion entre l’avis des élites ou des journalistes et ce que pense la population est flagrante. Ce qui préoccupe les Burkinabè, c’est le développement de leur pays, le progrès, sentir que leurs attentes sont prises en compte. Je n’ai même pas fait la moitié de mon mandat qu’on me demande si je vais partir ! Mon seul souci, pour être franc, n’est pas de me dire qu’il faut que je satisfasse à certains critères. J’ajouterais que notre Constitution est très claire : le terme de mon mandat est en 2015. Pour changer cela, il ne suffit pas que je le décide dans mon coin. Sauf à considérer que la voix des Burkinabè ne compte pas. Tout le reste, c’est de la littérature. Si je dis aujourd’hui que je m’en vais, ce sera un problème, y compris pour moi parce que je pourrais alors être tenté de lever le pied, comme on dit. Si je dis le contraire également, parce qu’on m’accusera de m’accrocher au pouvoir.

Le pouvoir use, dit-on. Ressentez-vous une certaine lassitude ?

Mon travail est exaltant. Consultez mon agenda des dix dernières années, par exemple, dans mon pays ou en dehors, au chevet des crises qui ont marqué le continent, et vous verrez que je n’ai même pas le temps de me poser cette question.

Le pouvoir isole et coupe des réalités également…

Je ne m’intéresse qu’à ce qui est pratique et concret. J’élabore des programmes et me fixe des objectifs très précis, je suis leur exécution. Écoles, accès à l’eau potable, santé, électricité…

La rumeur prête l’intention à votre frère François de vous succéder. Dans une interview que vous nous aviez accordée, il y a cinq ans, vous aviez déclaré que vous seriez contre. Est-ce toujours valable ?

Je ne vais pas sempiternellement accorder de l’importance aux rumeurs. Il n’en a aucune intention, n’en a parlé ni à moi ni à personne. Sa position et son patronyme font que certains tirent des plans sur la comète. Libre à eux. Mais je n’ai pas le temps de brasser du vent.

Le Burkina a vécu une crise sans précédent en 2011 avec la mutinerie d’une partie de l’armée et les violences qui ont suivi. Comment l’avez-vous vécue ?

Ce fut une crise très difficile, qui s’est installée dans la durée. Je me suis posé beaucoup de questions. J’ai cependant constaté que certains radicaux ont essayé de récupérer politiquement cette épreuve, mais que cela n’avait rien donné. Tout le monde s’est mobilisé pour sortir de cette situation, et c’est aujourd’hui derrière nous.

Cela pourrait-il se reproduire ?

Personne ne peut prévoir ce type d’événements. Il suffit parfois d’une étincelle, d’une information fausse pour que les choses s’emballent. L’essentiel, c’est de disposer d’institutions capables de prévenir ou de gérer ce type de crises. C’est le cas au Burkina.

Vous avez nommé un nouveau Premier ministre, l’ex-ambassadeur à Paris Luc-Adolphe Tiao. En êtes-vous satisfait ?

Oui. C’est un bon chef d’équipe, soucieux d’obtenir des résultats, qui sait communiquer et qui est suffisamment humble pour se remettre en question, essayer de comprendre plutôt que d’asséner des certitudes.

La constitution est très claire. Pour la changer, il ne suffit pas que je le décide dans mon coin.

Des élections couplées, législatives et municipales, sont prévues début décembre prochain. Une partie de l’opposition réclame leur report, notamment pour améliorer le fichier électoral. Qu’en pensez-vous ?

Il y a plus d’une centaine de partis politiques chez nous. S’il fallait écouter les doléances de ceux qui réclament un report uniquement pour gagner du temps et s’organiser, on ne ferait jamais d’élections. Même si elles avaient lieu en 2015, seraient-ils d’ailleurs prêts ? Qui plus est, ils ne sont pas majoritaires.

L’opposition burkinabè a souvent été faible ou divisée. Pensez-vous qu’il en va de même aujourd’hui, après les événements de 2011, le Printemps arabe ou l’arrivée d’anciens collaborateurs à vous dans ses rangs ?

Ce sont les élections qui nous le diront.

Parmi vos anciens proches qui ont basculé dans l’opposition, l’ex-ministre des Finances Zéphirin Diabré ou celui des Affaires étrangères Ablassé Ouédraogo. Les craignez-vous ?

Ils participent à une élection pour la première fois de leur vie [Zéphirin Diabré a déjà été élu député, mais sous la bannière du parti au pouvoir, NDLR]. Je ne sais donc pas combien ils pèsent…

Votre parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, comme d’autres formations au pouvoir au sud du Sahara actuellement, semble vouloir effectuer une grande mue, peut-être sous l’effet des changements qui s’opèrent en Afrique du Nord. En quoi consiste-t-elle réellement ?

L’essentiel, c’est le renouvellement des cadres et l’élargissement de la base. Nous souhaitons que les jeunes mais aussi les femmes prennent toute leur place et que notre réflexion ne s’arrête plus aux seuls militants mais s’étende aux sympathisants. Nous devons donc rassembler plus largement.

Le 15 octobre est également le 25e anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Le voile sera-t-il levé un jour sur les circonstances et les auteurs de sa disparition ?

Ce qui s’est passé chez nous, à l’époque, n’est pas différent de ce qui arrive ailleurs dans le monde. Les régimes fermés, totalitaires et liberticides, ne finissent jamais bien. La révolution était une expérience historique unique, mais qui a montré ses limites. Quand les libertés n’accompagnent pas ce type de mouvements, cela ne peut pas marcher. Pour Thomas, l’enquête n’a pas abouti, dans un contexte, à l’époque, d’état d’exception. Les affaires non élucidées ne sont pas l’apanage du Burkina.

Aussi longtemps après sa mort, il demeure une sorte de mythe, y compris auprès d’une jeunesse qui ne l’a pas connu. Cela vous gêne-t-il ?

Pas du tout. Même si je pense qu’il vaut mieux vivre dans le Burkina d’aujourd’hui.

Sa veuve, Mariam, n’a pas été tendre avec vous. Elle a même demandé à François Hollande de ne pas vous recevoir…

Je n’étais même pas au courant : j’ai découvert cela en arrivant à Paris. Chacun ses opinions.

Vous êtes un homme complexe et avez connu un parcours hors du commun : militaire, révolutionnaire puis politique, d’extrême gauche avant de vous convertir au libéralisme, déstabilisateur puis faiseur de paix… Qui est le véritable Blaise Compaoré ?

Celui que vous avez en face de vous. Je n’ai pas changé, j’ai fait des choix dans la vie, j’ai pu me tromper mais j’ai toujours suivi des idéaux. J’assume tout cela.

Comment imaginez-vous votre vie après le pouvoir ?

Devenir aussi libre que vous [rires] !

Lire l’article sur Jeuneafrique.com : Blaise Compaoré : « Je n’ai pas changé » | Jeuneafrique.com – le premier site d’information et d’actualité sur l’Afrique

Commentaires Facebook