Gbagbo était le Président de la Côte d’Ivoire ; il fallait qu’il soit jugé, si un procès était nécessaire, par les représentants réels de son Peuple, ce même Peuple qui, aujourd’hui, voit en lui le visage d’une terre sous ingérence étrangère.

Par Nicolas Madelénat di Florio Article publié en collaboration avec Audace Institut Afrique

Il n’est pas ici question de discuter, voire de chercher à présenter, des éléments à charge, ou à décharge, dans le cadre de l’affaire Gbagbo. La position adoptée que j’adopte ici est simple, et se trouve résumée dans une sentence de Socrate, rapportée par Platon, il est à craindre (dans cette affaire) que nous ne sachions ni l’un ni l’autre rien qui vaille la peine mais, tandis que, lui (mon adversaire), il s’imagine qu’il sait quelque chose alors qu’il ne sait rien, moi qui effectivement ne sais rien, je ne vais pas m’imaginer que je sais quelque chose.

Une analyse intellectuelle dépassionnée de l’attachement croissant des Ivoiriens à leur ancien président

Pourtant, au-delà des chefs d’accusation particulièrement graves exposés par la Cour de Justice, se dégage un profond sentiment de trahison en Côte d’Ivoire. L’ancien Président, présenté par la France et les pays occidentaux comme un monstre assoiffé de richesses, clef de voute d’un vaste système de corruption, et qui aux dires de la presse n’hésitait pas à employer la force pour contraindre ses adversaires au silence, est de plus en plus aimé, et regretté, par le peuple ivoirien. C’est dans les sources de cet attachement croissant que va s’exercer, ici, la pensée du philosophe.

Somme toute, l’intellectuel n’est pas un avocat ; il ne défend pas un camp, ou un autre. Il n’est pas, non plus, le jouet d’un courant politique, ou d’un groupe de pression. Sa place, naturelle, est de rappeler à l’Homme que se détacher des situations les plus complexes, celles où les foules versent leur haine, ou leur amour sans borne, dans un leader ou une parole, est souvent la meilleure solution contre les fanatismes et la manipulation. Voilà, simplement, la motivation de ce texte : l’idée centrale est de démontrer comment, par son intervention dans la chute du pouvoir, la France a contribué à transférer l’artefact social de Gbagbo (l’image qu’en a la population) d’un cadre purement politique – l’ancien Président de la République de Côte d’Ivoire – à une dimension sacrificielle, capable de souder et la population, et la diaspora ivoirienne en en faisant un héros, voire un martyr.

Comprendre ces mécanismes revient à saisir, dans leur mouvement, une partie des grands systèmes de psychologie des foules et des groupes humains dans leurs rapports à l’identité collective ; c’est aussi comprendre le lien que les africains ont avec leur dirigeant politique, bref, saisir le souffle palpitant de la Côte d’Ivoire dans toute la dimension, complexe et vivante, de son identité particulière.

Le lien Président-population

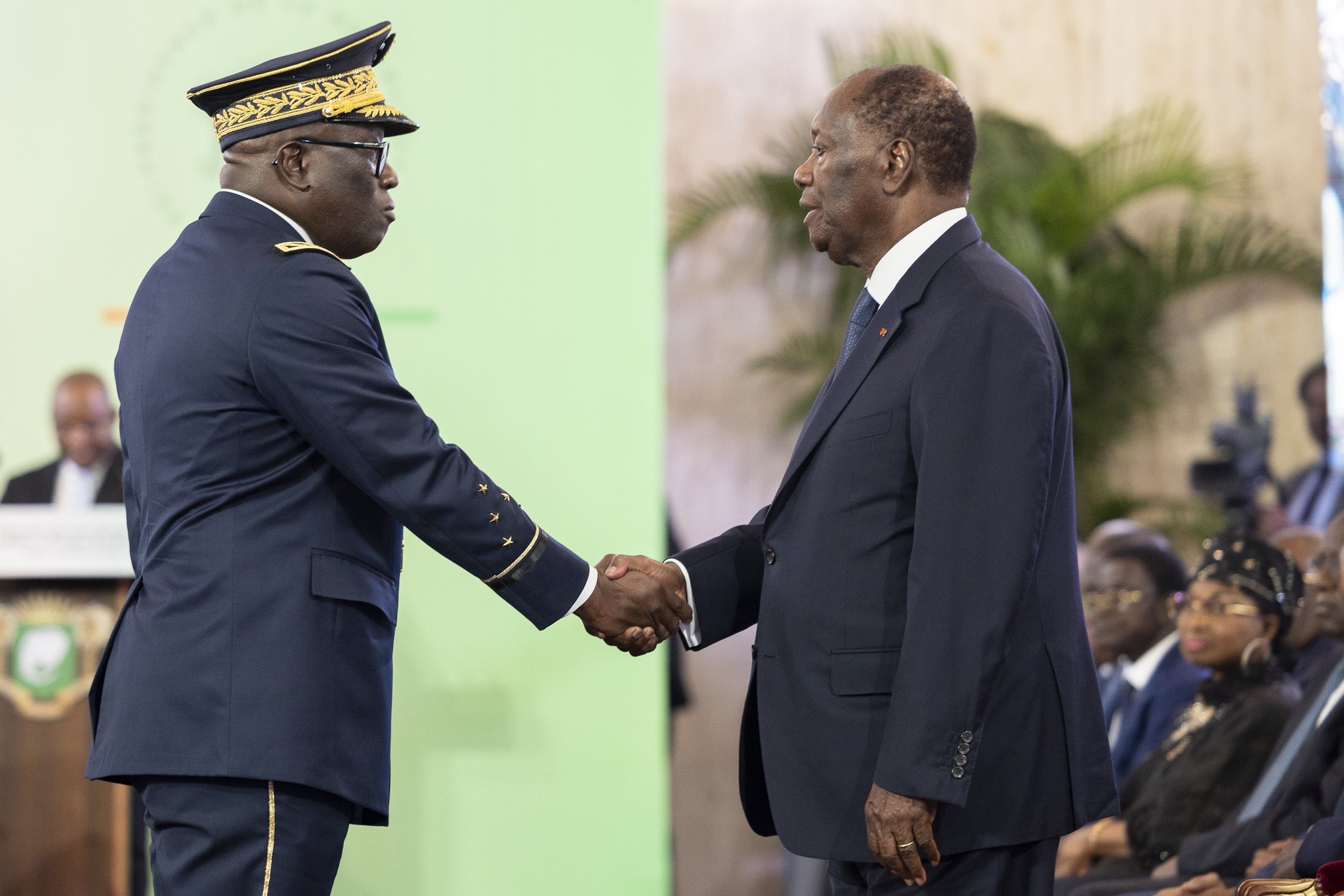

L’analyse anthropologique des liens Président-population, durant la période Gbagbo, est marquée par un échange permanent, presque paternel ; ce système paternaliste est affirmé par un attachement, en partie mis en scène, du Président à la population, et de la population au Président.

L’occident a de ce rapport une idée assez simple, voire caricaturale ; elle l’abaisse dans une sorte d’état infantile des peuples africains qui, souvent considérés comme incapables de s’auto-administrer, ont besoin d’un dirigeant fort, charismatique, une sorte de Père du Peuple. De cette thèse, trop éloignée des réalités anthropologiques et de la construction des identités pour être maintenue, il faut souligner quelques éléments : d’une part, l’infantilisation du Peuple non par le régime, mais par les observateurs extérieurs. D’autre part, l’affirmation d’un visage – celui du Président – pour en incarner d’autres, souvent radicalement différents, voire même opposés.

De cette présentation occidentale de la figure du dirigeant en Afrique, il faut insister sur le fait qu’elle méconnait, totalement, la constitution des peuples, et la diversité consubstantielle qui l’accompagne. L’historien ne doit pas oublier que les frontières des pays africains ont été imposées, depuis l’Europe, sur la base de découpages arbitraires, souvent à l’encontre de toute considération pour les diversités ethniques. Or, parler d’identité d’une Nation présuppose d’être capable de saisir la dynamique de ses diversités internes ; c’est par l’intelligence des échanges entre des groupes humains aux codes différents les uns des autres – les ethnies – et leurs diverses typicités, qui les subdivisent en fonction de leurs lieux de vie, que l’on peut envisager saisir l’âme de l’identité ivoirienne, à la fois une et multiple.

L’anthropocentrisme européen va plus loin ; non content d’imposer des frontières, qu’il modifiera au fil des dominations coloniales, il va imposer un système, centralisé, déconnecté des déterminismes politiques ivoiriens. En effet, le fonctionnement ethnique, puis ses applications locales (les membres d’une ethnie ne vivant pas tous de la même manière en fonction de leur répartition géographique), avaient engendré des systèmes de justice, d’administration, et des modes de vie, différents. Spontanément pourtant des ethnies différentes vont cohabiter sur une aire géographique commune. Leurs identités, pourtant, même si elles échangent, voire s’adaptent en fonction des contraintes du temps, s’affirment par la présence de l’autre.

Il y a, si l’on représente les identités individuelles comme deux cercles qui se côtoient, d’une part un cercle qui représente la personne d’une ethnie, et dans l’autre cercle la dimension identitaire de l’autre. Or, la confrontation, du fait de la vie en commun sur un même espace géographique via la cohabitation, affirme les identités des deux personnes et, par extension, des deux groupes ethniques qu’elles incarnent. Ainsi, le premier individu connaît les limites de son mode de vie : il sait ce qui est considéré comme bon par son groupe ; il en va de même pour le second individu. Le premier est confirmé dans son identité personnelle, et l’identité de son groupe, en confrontant, intellectuellement, son mode de vie à celui de l’autre.

Plus il y aura de différences et plus la distinction entre les deux espaces sociaux, ainsi affirmés par le rapport à l’autre, et plus le positionnement intellectuel (je suis ce qu’il n’est pas) sera important. C’est là le cœur de la dynamique ivoirienne spontanée ou, plus simplement, la raison qui permet à des groupes différents, aux modes d’existence parfois radicalement opposés, de cohabiter sans se détruire réciproquement, les deux pôles sociaux étant neutralisés dans leur agressivité réciproque par le risque, s’ils engageaient une « guerre », de se détruire et de disparaitre.

Nous avons là, pourtant, ce qui peut sembler aller à l’encontre de notre démonstration première. Ainsi, comment des groupes dont nous venons de rappeler qu’ils sont différents et occupent simplement un espace géographique commun, peuvent se retrouver autour d’une figure, alors même que nous avons avancé, aussi, l’idée que c’était là la conséquence d’une immixtion occidentale ?

La structure sociale de la Nation ivoirienne

Considérer que la cohabitation d’ethnies aux habitudes sociales différentes est impossible sur un même territoire est une erreur. Les raisons en sont assez simples : d’une part, si l’on admet des adaptations différentes des individus en fonction de leur répartition géographique, il est invraisemblable d’avancer l’idée que leur essence est différente ; ils possèdent tous, et c’est le ressort essentiel de la formation de l’individu, donc de son identité individuelle et collective, une tendance naturelle, spontanée, à imiter ses semblables : c’est l’appropriation mimétique. Or, de cette première activité de l’esprit, essentielle, dépendront les phases de construction de l’enfant puis de l’adulte, et la presque totalité de ses rapports sociaux. De cette activité mimétique commune découlent des mécanismes de captation, de transfert, puis de transposition de la violence qui évitent, sauf intervention extérieure (ingérence de structures étatiques, ou incitations armées), des mouvements de violence physique durable.

Cette adaptation, fruit direct de l’activité neuropsychologique engendrée par les phénomènes mimétiques, permet en général, et l’érection des institutions, et la canalisation de la violence individuelle au profit de représentations détournées (passage, en histoire du droit, de la violence privée – tu tues mon fils, je tue le tien – à une justice de groupe où le collectif va sanctionner, via la peine, le coupable et éviter ainsi que son groupe social ne s’enferme dans une montée, croissante et exponentielle, de violence).

Ensuite, il est invraisemblable de désirer fondre les identités de groupe, les particularités des ethnies, dans un modèle commun à toute la population ivoirienne. Ce serait, une nouvelle fois, nier le droit de ses peuples, par essence différents dans leurs identités individuelles mais qui se rejoignent sur un grand nombre de valeurs, lesquelles garantissent la cohabitation voire l’identité considérée comme « nationale ». Or, ce rapport individu-groupe, puis groupe-groupe, puis groupes-Nation, n’est en rien le fruit d’une décision extérieure mais bien l’agencement spontané que prennent des êtres qui échangent les uns avec les autres du fait de leur cohabitation dans un même espace non pas social, mais géographique. De cet enrégimentement naturel découle la société ivoirienne. Or, l’occident n’a pas, ici encore, de leçon d’ordonnancement social à donner à la Côte d’Ivoire ; toutes les Nations connaissent des mobilités sociales au sein de groupes différents, et de cette économie des mouvements sociaux découlent les évolutions sociales, les dynamiques de groupe ou, tout simplement, l’évolution des idées dominantes sous l’impulsion de phénomènes extérieurs.

De même que toutes les Nations connaissent l’idée de reproduction sociale (le fait qu’un enfant s’imprègne des codes de son groupe social), et son cortège de conséquences dans les normes régissant les rapports entre les individus : considérations sur les goûts, qu’ils soient esthétiques (ce qui est beau/contraire au beau) ou sociaux (ce qui se fait/ce qui ne se fait pas), mais aussi attitudes, postures, jeux d’artefacts sociaux (images qu’il faut donner de soi). La société ivoirienne connaît ces phénomènes sous des formes différentes, les groupes n’étant pas fonction des richesses comme en Occident mais dépendent des ethnies de naissance. Là encore, il est important de ne pas omettre les typicités locales dans la constitution de modèles de lecture des phénomènes sociaux en Afrique.

Un nouveau Gbagbo est né : ex-président, nouveau martyr ?

Nous avons abordé les typicités structurelles de la société ivoirienne en précisant, longuement, le rapport qui existe entre les individus, leurs groupes sociaux (leurs ethnies) et les incompatibilités de pareille structure spontanée avec un État qui tendrait à imposer un modèle. En effet, contraindre les groupes sociaux à adhérer, de force, à un modèle organisationnel est anthropologiquement catastrophique et politiquement dangereux.

Pourtant il existe, en anthropologie mimétique, une série de phénomènes qui permettent de souder un peuple, aux identités ethniques différentes : c’est le transfert mimétique. C’est dans cette succession de mécanismes qu’il convient de placer la reconnaissance, croissante, de l’ancien dirigeant de la Côte d’Ivoire, comme martyr. En effet, la décision de le juger hors de son pays, par une Cour étrangère, renvoie aux ivoiriens un sentiment de mal-être profond et durable car faisant écho à l’ancienne politique coloniale qui, par principe, séparait les décisions de la minorité dirigeante des volontés de la majorité nationale.

L’affaire Gbagbo permet d’attirer l’attention de l’observateur attentif sur plusieurs points dans lesquels se trame l’identification mimétique et son rapport concret à l’explication des phénomènes sociaux contemporains : ainsi, les efforts des puissances étrangères pour faire chuter le régime, dans un pays pourtant considéré comme souverain, renforcent la part des identités individuelles partagées autour d’un idéal (le fait d’être ivoirien). À ce premier clivage entre les Ivoiriens et les étrangers se rajoute le départ, forcé, de l’ancien Président pour une terre éloignée. Il en fallait au moins autant pour que le Peuple se fédère autour de ce nouveau symbole et des vieilles habitudes coloniales qui changent les Présidents lorsqu’ils refusent d’obéir, et d’une justice séparée du Peuple qu’elle entend incarner. Il y a là, en termes sociologiques, une méconnaissance chronique des fonctionnements de l’identification individuelle et des phénomènes d’identités de groupe : Gbagbo était le Président de la Côte d’Ivoire ; il fallait qu’il soit jugé, si un procès était nécessaire, par les représentants réels de son Peuple, ce même Peuple qui, aujourd’hui, voit en lui le visage d’une terre sous ingérence étrangère et qui, comme sa monnaie, comme son économie, est trop vite dirigée par des politiques hasardeuses et des interventions répétées au fil des rencontres d’intérêts.

Et de rajouter, en guise de conclusion, tout autant que d’ouverture, que la base de la souveraineté d’un Peuple est la reconnaissance par les autres États de sa capacité à se gérer seul, y compris lorsque cette autogestion ne va pas dans les intérêts des puissants ; c’est cela, aussi, les droits de l’Homme.

—-

Sur le web.

Lien raccourci: http://www.contrepoints.org/?p=66735

Commentaires Facebook