L’intervention de l’armée française en Côte d’Ivoire, spécialement dans le cadre de l’arrestation de Laurent Gbagbo et de ses proches, semble faire problème beaucoup moins parce qu’elle a permis au président élu Alassane Ouattara de pouvoir enfin prendre les commandes du pays que parce qu’elle fut le fait de l’ancienne puissance coloniale. Assurément, il aurait été préférable, puisque cette intervention a été conduite dans le cadre des Nations unies, que les forces de l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (Onuci) en eussent très directement la charge, mais tous les observateurs sur place savent que celles-ci n’en avaient guère les moyens et qu’en tout état de cause elles comptaient sur la force Licorne pour mener les opérations les plus délicates.

Par-delà les intérêts que la France entend certainement continuer à avoir en Côte d’Ivoire (mais elle avait su fort bien les défendre sous la présidence Gbagbo au travers des grands groupes Bolloré, Bouygues et quelques autres qui y avaient obtenu d’importantes concessions), notre pays est davantage dépendant de la longue et importante histoire qu’il a eue avec elle qu’il n’est cette figure d’intrigant malfaisant incarné communément par la Françafrique.

A cet égard, dois-je rappeler qu’elle était déjà militairement intervenue en septembre 2002 lors d’une tentative de coup d’Etat contre le même Laurent Gbagbo, et cela à sa demande ; en ajoutant cette précision d’importance que la France avait, à cette époque, sauvé la présidence de Gbagbo puisque l’armée qui le soutenait semblait bien peu en mesure de résister aux assaillants, c’est-à-dire pour l’essentiel à ceux qui viennent d’apporter leur concours à la victoire militaire d’Alassane Ouattara. Et, si elle eut très vite l’aval des Nations unies pour maintenir le statu quo entre les deux parties, lequel installera pendant plusieurs années une Côte d’Ivoire coupée entre Nord et Sud, il est patent que l’intervention française qui s’est faite alors, au nom de ces vieux accords, a heureusement permis d’éviter des affrontements sanglants mais a également entraîné plus qu’il n’aurait sans doute fallu l’ex-puissance coloniale dans les affaires ivoiriennes.

C’est ce qu’ont illustré en janvier 2003 les accords de Linas-Marcoussis dans lesquels la France, non sans maladresse, a cru trouver les conditions d’une possible réconciliation nationale et qui, plus tard, en novembre 2004, dut à nouveau intervenir offrant le spectacle assez étonnant d’une quasi-guerre franco-ivoirienne et d’un départ massif des Français de Côte d’Ivoire.

Quand bien même avait-elle toujours des intérêts en Côte d’Ivoire, il me semble que dans tous ces rebondissements de la crise ivoirienne, la France était bien davantage empêtrée qu’elle n’était maîtresse des événements ; ce qui permit, du reste, à Laurent Gbagbo, à son parti, le Front populaire ivoirien, et à ses jeunes « patriotes » d’asseoir leur rhétorique nationaliste. Mais ce qui oblige à remonter un peu plus loin dans le temps, car, si la France s’est quelque peu empêtrée dans la crise ivoirienne, c’est pour une bonne part parce qu’elle eut précisément une histoire assez singulière avec cette ex-colonie de l’Afrique occidentale française (AOF).

En effet, passé un premier épisode où les autorités coloniales durent en découdre avec les nombreuses résistances que leur opposèrent certaines populations locales, la Côte d’Ivoire, grâce au développement d’une économie de plantation indigène reposant sur la caféiculture et la cacaoculture, devint dans les années 1930, suivant une expression de l’époque, « le fleuron de l’AOF ». Par la suite, alors qu’elle était devenue un foyer important de lutte pour l’émancipation politique, une personnalité du cru, Félix Houphouët-Boigny, prit une dimension panafricaine tout en devenant une figure centrale des réformes coloniales et des relations franco-africaines (il fut tour à tour ministre sous la IVe et sous la Ve République débutante).

C’est sous sa gouverne que l’on parla peu après l’indépendance du miracle ivoirien, c’est-à-dire d’un pays africain qui connaissait une croissance exceptionnelle. A quoi il faut ajouter que c’est durant ces années du miracle ivoirien (1960-1970) que la population française y devint particulièrement importante (elle atteint le chiffre de 50 000 personnes, soit cinq fois plus qu’à la veille de l’indépendance). Comme y furent de plus en plus nombreuses les populations africaines originaires des pays voisins (Mali, Burkina Faso, Guinée, etc.) venues travailler dans tous les secteurs économiques.

Mais le point qui singularisa encore plus les relations franco-ivoiriennes, c’est qu’Houphouët-Boigny, confortant le rôle qu’il avait joué dans les années 1950, était devenu l’interlocuteur incontournable des présidents français successifs (bien sûr aussi de Jacques Foccart, l’homme de l’ombre, ainsi qu’il fut appelé) en se mêlant étroitement de la politique africaine de la France.

Le président ivoirien surnommé « Le Vieux » fut un acteur de premier plan d’un système franco-africain dont il tirait avantage. Il ne fut pas très étonnant que la République française se mît à si grands frais lors de ses funérailles à Yamoussoukro (son village natal devenu capitale politique) en février 1994. Qu’elles fussent de droite ou de gauche, il y avait là les figures les plus en vue de la classe politique française (Mitterrand, Balladur, Chirac, Barre…) de l’époque qui rendaient un hommage à celui qui était sans doute un grand Africain, mais peut-être aussi un grand Français.

En se reportant dix ans après ces obsèques d’Houphouët-Boigny, c’est-à-dire à la quasi-guerre franco-ivoirienne de novembre 2004, et bien évidemment aux événements récents où la France fut encore et toujours en première ligne, on peut se demander si cette singulière histoire, parfois proche de la démesure, qu’ont eue en partage l’ex-colonisateur et l’ex-colonisé, n’a pas lourdement pesé dans la manière dont la France s’est trouvée empêtrée dans la dramatique crise ivoirienne.

Comme si, au fond, quel que fût le poids des autres acteurs (l’Onuci, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, l’Union européenne, etc.), elle était celui qui, au premier chef, devait s’y confronter, même au prix d’une prolongation quelque peu anachronique d’une histoire commune.

Jean-Pierre Dozon, directeur de recherche à l’IRD et directeur d’études à l’EHESS

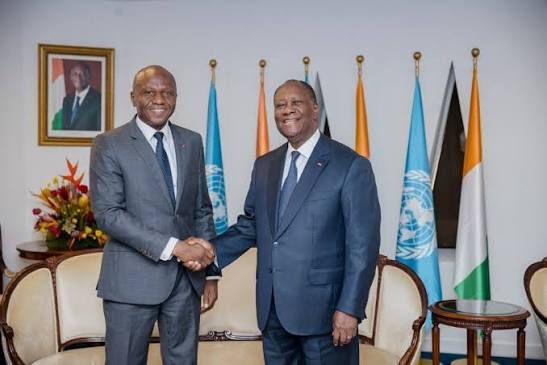

![Gbagbo-salueSarko[1]](http://www.connectionivoirienne.net/wp-content/uploads/2011/04/Gbagbo-salueSarko1.jpg)

Commentaires Facebook