Par Reuters

Les autocrates perçus par leurs citoyens comme redevables à l’égard de puissances étrangères risquent davantage d’être emportés par des soulèvements populaires que leurs homologues soucieux d’apparaître totalement indépendants.

Les soulèvements en Tunisie et en Egypte montrent aussi que le sort des dirigeants autoritaires dépend en grande partie de la fidélité ou du retournement des forces de sécurité.

En Tunisie, Zine Ben Ali a été contraint à l’exil le 14 janvier après que le général Rachid Ammar, chef de l’armée de terre, a refusé de tirer sur la foule. En Egypte, l’armée a apparemment adopté une position d’attente, même si Hosni Moubarak a renforcé son rôle au sein du gouvernement.

En revanche, la police iranienne et la milice des bassidji ont écrasé en 2009 les manifestants contestant la réélection de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence.

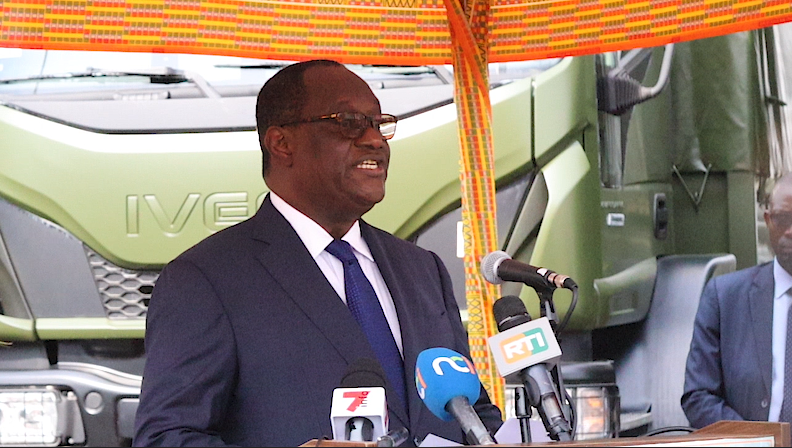

En Côte d’Ivoire, les pays africains et la communauté internationale tentent d’asphyxier financièrement Laurent Gbagbo, qu’ils souhaitent voir céder le pouvoir à Alassane Ouattara, proclamé vainqueur de la présidentielle par une commission électorale indépendante. Leur espoir est que Laurent Gbagbo soit lâché par l’armée s’il n’est plus capable de verser leur solde aux militaires.

Pour les observateurs, quelle que soit l’étendue de la force disponible, il est essentiel pour un dirigeant autocratique d’apparaître aux yeux de sa population comme un authentique défenseur du pays et non pas comme un pion entre les mains de puissances extérieures.

Si la pauvreté, la corruption et la répression policière ont été les moteurs de la révolte en Tunisie et en Egypte, Zine Ben Ali et Hosni Moubarak sont tous deux notoirement connus pour leur proximité avec l’Occident. Il en est de même pour les dirigeants de Jordanie et du Yémen, également théâtres de manifestations.

« Moubarak est le dirigeant le plus pro-américain du monde arabe dans la société arabe la plus anti-américaine. C’est le mélange idéal pour le déclenchement de troubles », remarque Thomas Carothers, du Carnegie Endowment for International Peace, organisme basé à Washington.

Sans surprise, les dirigeants de Syrie et du Soudan, parmi les plus radicaux dans leur critique des Etats-Unis, assurent qu’ils ne connaîtront pas de mouvement de contestation similaire à ceux d’Egypte et de Tunisie.

« La Syrie est stable. Pourquoi? », a interrogé le président syrien Bachar al Assad cette semaine dans une interview au Wall Street Journal. « Parce qu’il faut être très étroitement lié aux aspirations du peuple (…) Quand il y a divergence (…) alors vous créez un vide qui accouche de troubles. »

Sur son blog, Khalid Moubarak, porte-parole de l’ambassade du Soudan en Grande-Bretagne, écrit: « Les soulèvements affectent les dirigeants dociles qui cherchent à obtenir les bonnes grâces de l’Occident en plaçant ses intérêts au-dessus de la dignité nationale. »

Si ces affirmations peuvent paraître péremptoires, elles contiennent tout de même un fond de vérité, pensent des experts.

« Quand on examine un régime ou un dirigeant et qu’on se demande ‘quelle est la probabilité qu’ils s’effondrent?’, la question que nous devrions nous poser n’est pas seulement de savoir si l’armée tirera ou non sur les manifestants, mais quel est leur degré de légitimité? », poursuit Thomas Carothers.

Cet expert cite l’exemple d’un dissident syrien lui ayant affirmé un jour que, malgré les difficultés économiques et la répression, Bachar al Assad « continue de défier Israël et les Etats-Unis ».

« Tout ce qu’il vend à son opinion, c’est cette défiance. Mais ça se vend plutôt bien », avait ajouté ce dissident, selon Thomas Carothers.

Pour ce dernier, la remarque vaut également pour l’Iran ou Cuba. Autant que la situation économique, l’absence de légitimité est ce qui a fini par provoquer la chute des régimes communistes d’Europe de l’Est perçus par leurs populations comme des marionnettes de l’Union soviétique.

En juillet 1989, lors d’un sommet du Pacte de Varsovie à Bucarest, le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev avait déclaré que l’URSS n’interviendrait plus pour mater les révoltes populaires. Quelques mois plus tard, tous les régimes alliés étaient tombés.

La « révolution de la rose » en Géorgie en 2003 puis la « révolution orange » en Ukraine en 2004-2005 ont aussi été dirigées contre des pouvoirs jugés trop proches de Moscou.

En Amérique latine, les dictatures soutenues par les Etats-Unis ont progressivement disparu dans les années 1980 et 1990 à mesure que Washington a cessé de les considérer comme des remparts face au communisme.

Les autocrates sans réelle dépendance à l’égard de l’étranger sont aussi imperméables au type de pressions actuellement exercées par les Etats-Unis sur Hosni Moubarak.

Les pays occidentaux ont eu beau s’indigner de la répression du mouvement démocratique de la place Tiananmen en Chine en 1989 ou de l’écrasement de l’opposition iranienne en 2009, ils n’ont guère eu les moyens de peser sur les événements.

Comme le montrent ces épisodes, si un régime autoritaire souhaite rester en place, il lui faut s’appuyer sur des partisans disciplinés et peu susceptibles de changer de camp s’ils sentent le vent tourner.

« L’une des choses que les dirigeants autoritaires semblent avoir apprise, c’est que lorsque les opposants au régime commencent à mobiliser, le meilleur moyen de rester au pouvoir est d’engager immédiatement la répression et de le faire avec force: aucune tolérance pour la dissidence, pas de négociations, etc », juge Jennifer Gandhi, de l’université Emory d’Atlanta.

« Finalement, je crois que ce qui compte, ce sont les avantages concrets que les régimes offrent à leurs principaux partisans, qu’ils les recrutent au sein de l’armée ou des élites politiques ou économiques. »

Bertrand Boucey pour le service français

Commentaires Facebook